7月25日,一堂别开生面的“从中国古诗词看中国美食”主题课在课堂上精彩呈现,为同学们打开了一扇诗与美食交融的文化新窗。

(图为徐金晶老师播放课前引入视频 徐金晶 供图)

课堂伊始,徐金晶老师借助PPT,以朝代口味变化为脉络,带领大家探寻诗词与美食的渊源。从唐代张志和笔下“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”里鲜嫩的鳜鱼,到宋代苏轼“蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时”提及的河豚,再到清代曹雪芹《红楼梦》中精致的螃蟹,诗词里的美食元素一一浮现,让同学们直观感受诗词作为“时光宝盒”,对美食文化传承的重要意义。

(图为徐金晶老师介绍古诗词中的美食 徐金晶 供图)

在通城本地美食分享互动环节,同学们化身“美食文化传播小使者”,热情分享家乡美味。有的同学说起通城麦市干子,讲述它弹润口感与传统制作工艺,联想古时豆腐美食在诗词里的影子;有的介绍通城甑蒸糕,从软糯滋味谈到民俗传承,尝试为家乡美食赋予诗意解读。这一环节,让课堂连接起古典诗词与身边烟火,在交流本地美食中,深化对“美食承载文化,文化点亮美食”的理解,也让大家明白,传承文化可以从守护家乡味道开始。

(图为吴智良同学分享通城本地美食 徐金晶 供图)

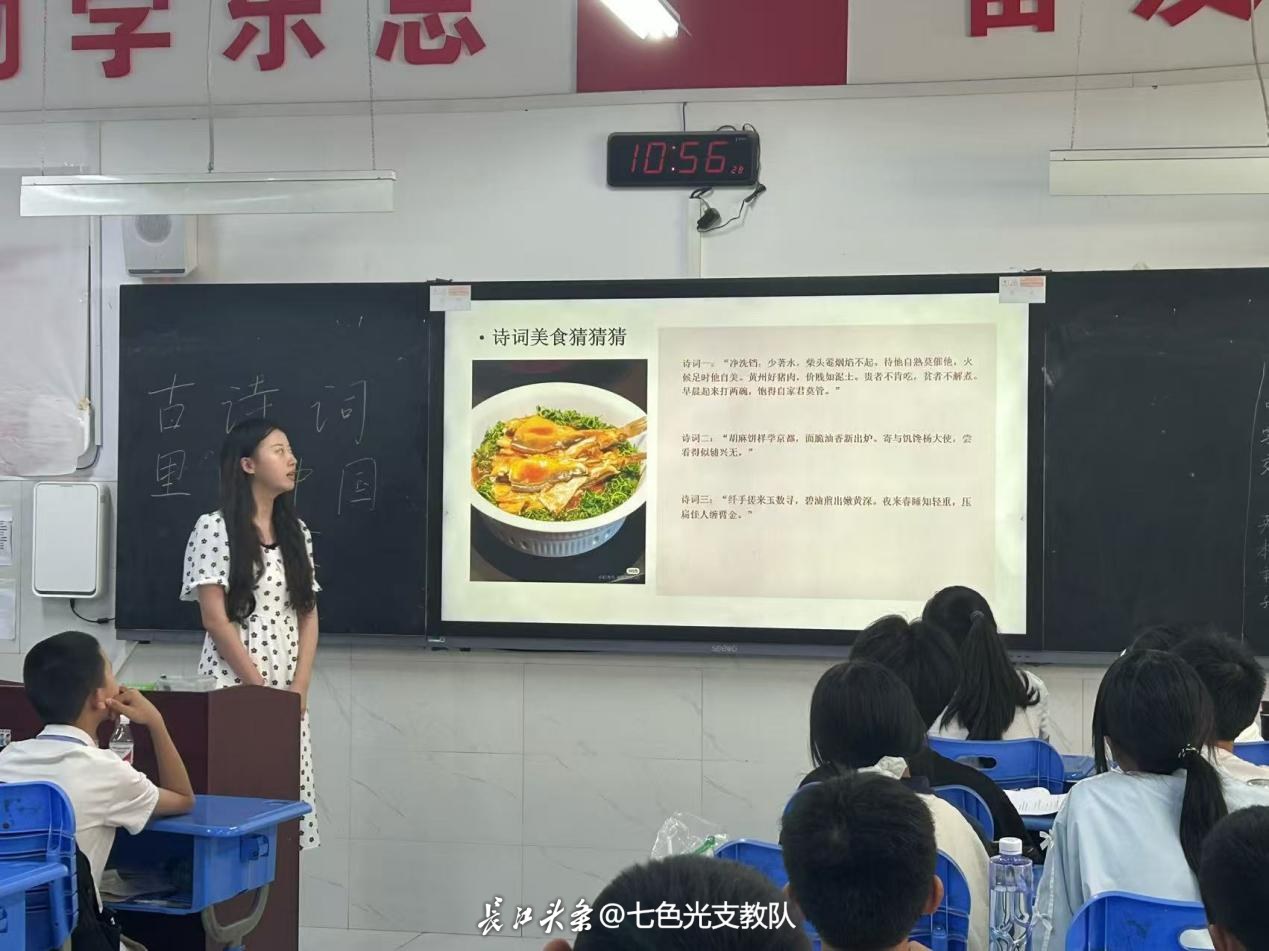

沿着历史长河,课程深入唐代、宋代、清代美食。讲唐代时,宫廷美食“驼蹄羹”的奢华、民间美食“胡麻饼”的烟火气,搭配诗词与图片,生动展现大唐口味的多元;到宋代,聚焦苏轼与东坡肉,从“净洗铛,少著水,柴头罨烟焰不起”的烹饪描写,体会宋人美食“细腻”的韵味;论清代,北京烤鸭等美食登场,呈现出食材融合、口味交融的特色 。期间,“诗词美食猜猜猜”互动环节趣味十足,同学们根据诗词描述,争相抢答红绕肉、胡麻饼、馓子等美食,在竞猜中深化对诗词与美食关联的理解。

(图为学生参与猜诗词美食活动 徐金晶 供图)

课堂上,徐金晶老师还设置“朝代口味大讨论”,引导同学们分析烤鸭、粽子、涮羊肉等美食对应的朝代饮食风格,激发大家思考。同学们积极踊跃,从食材选用、烹饪方式到文化背景,各抒己见,在思维碰撞中,感悟不同朝代美食口味变化背后的社会、经济与文化密码。

随后的旅途特色美食分享环节,更是把课堂氛围推向新高度。同学们踊跃上台,讲述旅途中的舌尖奇遇:有人描绘在西安回民街品尝肉夹馍,饼脆肉香,联想到古诗里“胡饼”的传承;有人分享在成都吃龙抄手,红油飘香间,感受川菜与古代蜀地饮食文化的呼应;还有人说起在云南尝过的鲜花饼,花瓣入馅的巧思,恰似古人对食材天然之美的追求。大家借着旅途美食,延伸探讨不同地域饮食文化如何借诗词传承,让课堂的文化视野,从课本拓展到广阔天地。

(图为毛智聪同学分享旅途中的美食 徐金晶 供图)

此次课程,以诗为媒串联美食,不仅让同学们领略到中国诗词的文学魅力,更挖掘出美食文化的深厚底蕴,搭建起古典文学与生活的桥梁。同学们纷纷表示,今后会以更细腻的视角,从诗词中品味美食,在美食里感受文化,让诗与美食的交融,成为传承中华优秀传统文化的生动注脚,让古老的饮食文化与诗意,在新时代校园持续焕发光彩。

(通讯员 徐金晶)