7 月 7 日至 10 日,湖北第二师范学院 “北纬 30 度・寻粹” 社会实践队在南京开展 “三下乡” 实践活动,走进当地历史文化场所与纪念场馆,在实地调研中探寻历史背后的故事,感受北纬 30 度沿线城市的人文底蕴。

7 月 7 日上午的鸡鸣寺,晨雾如薄纱般萦绕在殿宇间。队员们踏过青石板路走进寺庙,香炉中升起的烟缕在晨光里缓缓舒展,而后融入空气中。天王殿门前的石阶,被岁月打磨得光滑温润,几道深浅不一的凹痕格外显眼。队员们蹲下身细看,指尖拂过凹痕边缘,能清晰感受到常年跪拜留下的圆润弧度。绕至药师佛塔后方,塔身墙壁上散布着些许模糊刻字,虽多数已被风雨侵蚀得难以辨认,但仍有几个民国时期的日期依稀可辨。队员们举着手机调整角度拍摄,同时在笔记本上标注着这些刻字的具体位置与形态特征。

图为鸡鸣寺天王殿。严可玉 供图

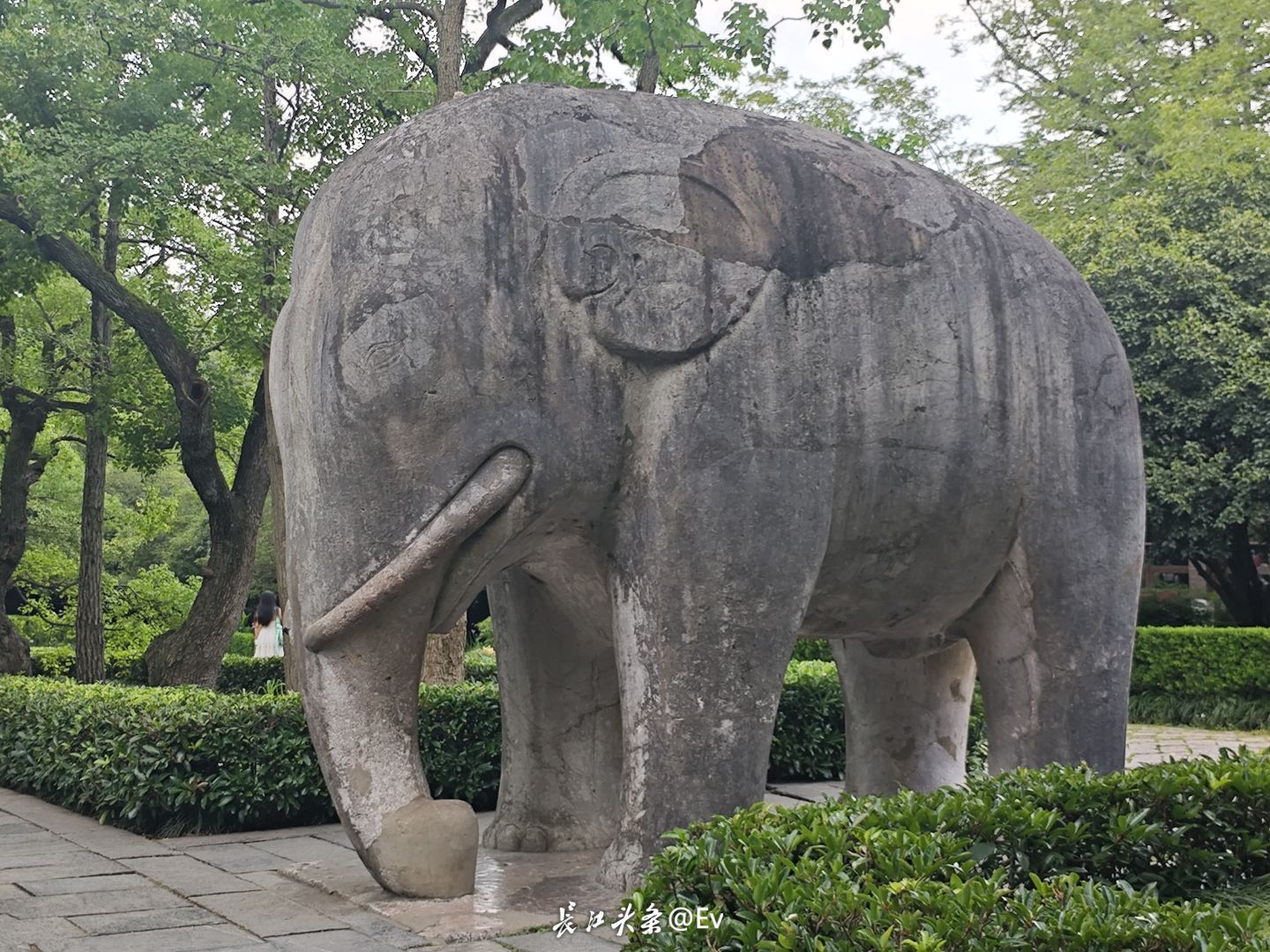

7 月 8 日上午,梧桐大道上的树叶被风拂动,发出沙沙的声响,仿佛在诉说着过往。队员们漫步于树荫下,目光落在树干上,斑驳的痕迹随处可见:有的是钉子遗留下的细小孔洞,有的是岁月侵蚀形成的裂纹,如同老树皮肤上的皱纹。行至大道尽头,抬头望去,梧桐树的枝叶向着中山陵方向舒展延伸,似在指引着方向。来到明孝陵,队员们沿神道缓步前行,石象底座上覆盖着一层薄薄的青苔,唯有常被雨水冲刷之处,才露出青灰色的石质本色。其中一尊石象的耳朵后方,有一块修补过的痕迹,颜色较周围略浅,队员们伸手触摸,能清晰感知到拼接处的细微边缘。下午的南京博物院,特展馆内一组明代餐具静静陈列,碗与盘子的边缘布满细小的磕碰痕迹,见证着时光的流转。其中一个碗底,还刻着一个模糊的 “福” 字,虽历经岁月,却依旧能传递出当年的美好期许。展柜的灯光投射在瓷器上,表面细微的冰裂纹路在光线下清晰可见,如同一幅幅精致的微观画作。

图为明孝陵神道石象。张梦雅 供图

7 月 9 日上午,雨花台烈士纪念馆内,光线透过窗棂形成斑驳的光影,气氛肃穆而沉静。队员们在展柜前驻足,目光落在一件烈士穿过的棉衣上:袖口已然磨破,露出里面泛黄的棉絮,衣角处还有几处补丁,补丁的针脚歪歪扭扭,却凝聚着朴素的温暖与坚韧。旁边摆放的一个搪瓷缸,缸口有个明显的缺口,内壁结着一层褐色的污垢,仿佛还留存着当年使用过的痕迹。下午抵达南京夫子庙时,正逢商户们忙着开门营业,吆喝声与脚步声交织成热闹的市井交响。队员们走进一家老字号店铺,柜台上的算盘历经岁月洗礼,珠子被磨得锃亮,木头的颜色也比其他部位深沉许多,透着厚重的历史感。在中国科举博物馆,玻璃柜里的科举试卷静静躺着,纸张早已泛黄发脆,仿佛轻轻一碰就会碎裂,而上面的小楷字却依旧工整秀丽,有的地方还用朱笔做了细致批改,字里行间透着严谨与认真。傍晚的秦淮河,河水泛着粼粼微波,队员们伫立桥上,看着岸边的灯笼次第亮起,灯光洒在河面上,反射出晃动的光斑,如梦似幻。

7 月 10 日上午,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆内,气氛庄重得让人屏息。队员们走到和平雕像前,雕像底座上刻着的几行小字清晰记录着建成时间,字字沉重。“家破人亡” 展区的照片墙前,队员们凝视着那些珍贵的影像,注意到有几张照片的边缘已经卷起,还有的布满细微裂痕,仿佛在无声地诉说着岁月的沧桑与历史的沉重。南京大屠杀遇难同胞纪念碑前,地面上布满了深浅不一的脚印,那是常年累月人们前来缅怀留下的印记。下午的渡江胜利纪念馆外,“京电号” 小火轮静静停泊着,甲板上部分区域已锈迹斑斑,栏杆上的油漆也斑驳脱落,露出里面的钢铁骨架,却依旧透着当年的英勇无畏。队员们走近船身,看到侧面一块牌子上,清晰记录着它的尺寸和服役时间,诉说着曾经的辉煌。走进纪念馆,墙上的毛泽东致电复印件边缘虽有些褪色,但 “打过长江去” 几个字的墨水依旧清晰有力,透着坚定的信念。

在中共代表团梅园新村纪念馆,“中共南京谈判大事记” 展板上,有些文字旁边画着细小的符号,像是当年记录者留下的特殊标记,引人遐想。展柜里的打字机,几个常用按键的字母已模糊不清,空格键上还有一道细小的划痕,见证着曾经的忙碌。队员们围在展柜旁仔细观察,发现打字机旁边的墨水瓶里,还残留着一点黑色的墨水痕迹,仿佛随时都能再书写出激昂的文字。

这次调研中,队员们发现每一处历史场所都有着独特的细节。鸡鸣寺的石阶凹痕、明孝陵的石象补丁、“京电号” 的锈迹,这些看似不起眼的地方,都藏着岁月的故事。它们不仅是历史的见证,更在当下与人们产生着深刻联系,让人们在触摸这些痕迹时,能更真切地感受到历史的存在,理解一座城市的过往与现在。

(叶文宝)