从5月13日到7月16日,长江日报记者采用笔谈的方式采访了省实验抗美援朝参军参干309位学子之一、91岁高龄的退休老人李绍沆,“听”失语失聪的他讲述自己当年报名参军、在军队服役多年的故事。

李绍沆老人近照。 本人供图。

李绍沆老人介绍,1951年6月,当时正在湖北省武昌实验中学高三乙班就读、准备报考大学的他,响应国家发出的“抗美援朝,保家卫国”号召报名参军参干,投笔从戎。他的父母,均是参加过“五四运动”的知识分子,父母都支持他参军,并叮嘱他在部队好好干。

在恩施躲避日机轰炸时,他萌生上战场杀敌念头

1934年2月出生的李绍沆老人,是湖北武汉人,老家在黄陂区。他的父母都是教师,在北平读书时都参加过“五四”爱国主义运动。

1938年6月,抗日战争中的武汉会战打响后,为躲避日机的轰炸,李绍沆一家人曾回黄陂老家住了一个多月。稍后,在武汉被日军攻占前,4岁的李绍沆和两个弟弟,在父母带领下从武汉出发,躲避战乱迁徙到湖北省恩施金子坝一个叫孙家大屋的村子里居住生活。在迁徙途中,他2岁的小弟弟患上腹泻病,因为缺医缺药,不幸夭折于湖北宜都地区。

李绍沆老人近照。 本人供图。

李绍沆老人回忆说,抗日战争时期,恩施是湖北省战时省会所在地,是日机轰炸的重点地区;恩施也是日机轰炸重庆时的必经之地。所以他与父母在恩施居住生活的那几年里,需要时时刻刻准备躲避日机的空袭。在大白天,听到有日机空袭的消息时,他母亲就拉着他和大弟弟李绍浩跑到住地附近山上的防空洞内隐蔽;在夜晚,他的母亲会快速帮他和大弟弟穿好衣服,然后摸黑带着他们从屋里跑出,跑到野地里的深沟中或高坎下躲藏。防空警报不解除,他们就不能回居住的房子。当时,父母告诉他,中国人要过上安稳日子,就必须把日寇打跑。也是从那时候起,他痛恨日寇,盼望中国早点儿赶走日本侵略者。他对“国之不保,家何以安”的道理也有了更深入的理解,并萌生参军报国、上战场打击侵略者的念头。

1945年,日寇投降后,李绍沆随父母回到武汉。

他与同学由衷地敬佩中国共产党,崇拜解放军

李绍沆老人说,在湖北省武昌实验中学就读时,他发现同班同级同学都是1931年“九一八”事变后出生的,都目睹了旧中国国家衰败、民族屈辱、民生凋敝的悲惨现状。他与同学们早早产生了期盼民富国强和民族复兴的梦想。在抗日战争和解放战争中,他与同学几乎见证中国人民在中国共产党的领导下推翻三座大山,终于站起来的全过程。他与同学由衷地敬佩中国共产党和发自内心地崇拜中国人民解放军。

1949年5月16日,武汉解放。李绍沆和同学们沐浴着阳光,看到在中国共产党的领导下,武汉出现了社会安定、物价平稳、干群同心、军民一致的全新气象。那是一个在中国共产党的领导下,全国人民面貌焕然一新的年代。在课堂上,他与同学如饥似渴地学习《社会发展史》《政治经济学》(薛暮桥编著)《别了,司徒雷登》《论人民民主专政》等书籍和文章。在课外,他与同学认真阅读《新民主主义论》《大众哲学》《论共产党员的修养》等红色经典著作,思想觉悟迅速提高。学校组织师生参加了庆祝广州、重庆等大城市和海南岛获得解放的活动;他与同学还提着自制的灯笼参加庆祝新中国成立大会。上蛇山填平战壕,种上柏树;参加义务劳动挑砖修缮校舍……参加一系列学习、实践和锻炼后,他与同学树立起听共产党的话、跟着共产党走的坚定信念。

在父母支持下,他抱着“精忠报国”想法参军入伍

1950年,李绍沆和他所在班的傅祖荫、邢恩惠、彭倩、曾小兰、他的大弟弟李绍浩(都在309人之列)等十余名同学由校党支部书记倪文灏老师介绍,加入新民主主义青年团。

李绍沆老人说,当年,湖北省武昌实验中学的学生响应国家发出的“抗美援朝,保家卫国”号召,积极参加为志愿军捐款捐物行动,还步行到汉口王家墩为修建军用机场贡献力量,并垒起炉灶通宵达旦地为志愿军将士制作炒米炒面。他与同学还积极报名参军,该校309名同学是分两批参军入伍的。1951年元月,正在高三乙班就读的他和大弟弟兼同班同学李绍浩同时报名参军,他未能如愿入伍。但大弟弟李绍浩被批准入伍,进入空军中南预科总队学习几个月后,被分配到位于东北安东(现丹东)的中国人民解放军空军某基地从事地勤工作,于1956年从部队转业。

当时离高中毕业只有几个月的时间了,第一次报名应征但没有当上兵的他就全力复习功课,为报考大学做准备。1951年6月,高考报名工作启动后,他结合自己的爱好,计划报考北大的数学系、哲学系和清华的电机系。此时,党和国家再次号召青年学生报名参军。遥想当年日寇侵华,北平的学生发出“华北之大,已经安放不得一张平静的书桌了”呐喊后,毅然走出校园奔向抗日战场的往事,他要参军报国的热情被激发出来,他义无反顾地再次报名参军。

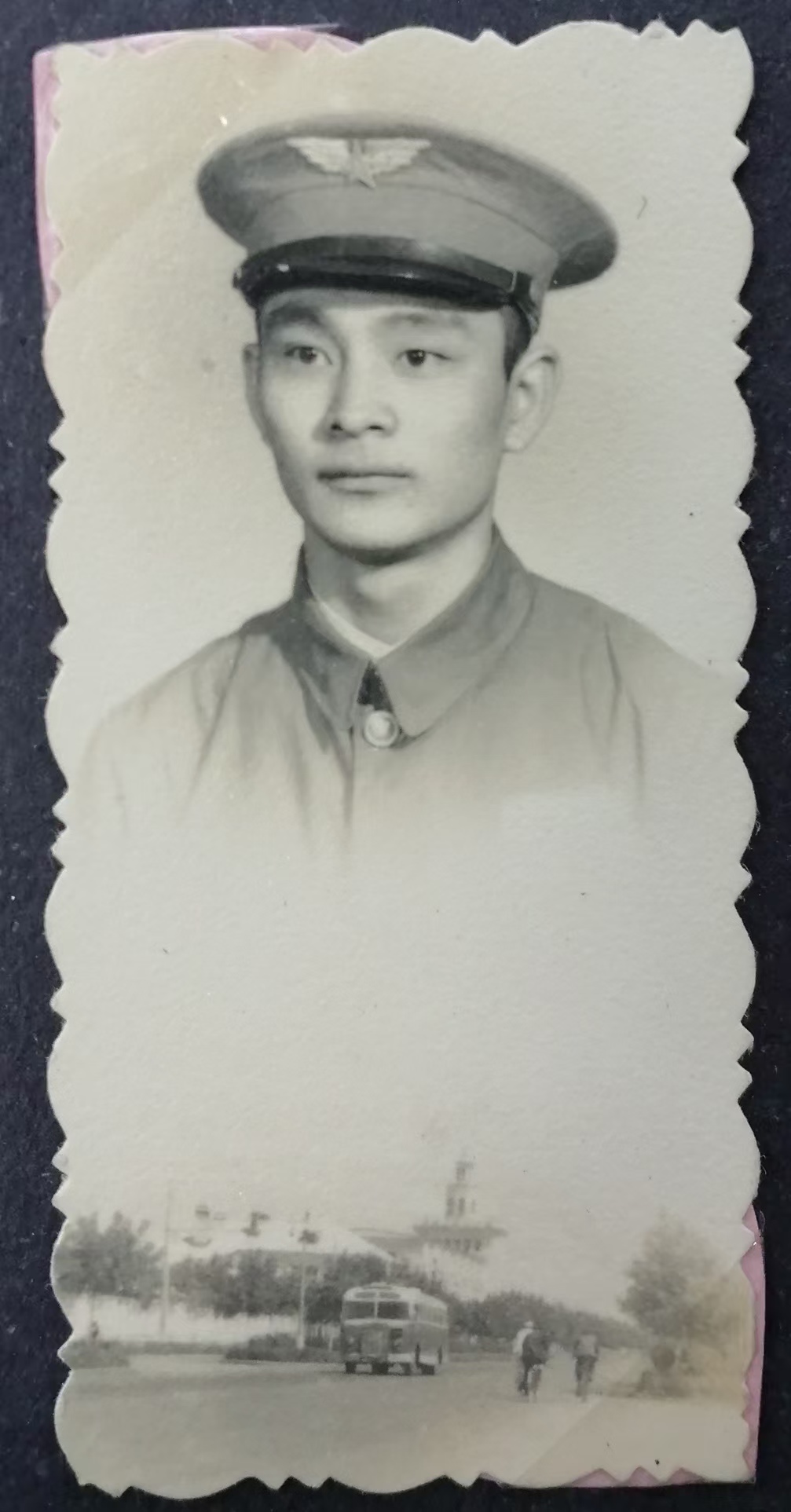

李绍沆服役照。本人供图。

几天后,他被批准入伍,成为该校第二批参军入伍的学生,如愿以偿地实现从军梦。他和何秉雄、李必荣、蒿国华、姜华生等10余位同校同学被分配到当时位于湖南长沙的我军高级工兵学校就读。1951年7月15日,他与同学乘火车从武汉出发,赴长沙入读该校。

李绍沆老人介绍,当时,在中国人民志愿军入朝作战的同时,党和国家从军队革命化、正规化、现代化的长远需要出发,陆续创办各军种、各兵种院校。位于长沙的高级工兵学校就是其中的一所军校。该校招收的第一届学员,分别被编入三个大队,第一大队的学员是团级干部;第三大队的学员是营、连级干部。他被编入第二大队,第二大队是参谋培训队,学员均是该校为全军工程兵部队实现现代化而培训的技术干部。

李绍沆老人说,抗日战争期间,他父母带领学生西迁;武汉解放前夕,他父母参加保校行动,并带领学生迎接中国人民解放军的到来。他父母反复教育孩子们要爱国爱民。他母亲经常给孩子们讲张骞出使西域、班超投笔从戎、岳母刺字、岳飞抗金、文天祥抗元、戚继光抗倭、林则徐禁烟等历史故事,要孩子们向中国历史上的爱国志士学习。他第一次报名参军时,母亲就把他、大弟弟李绍浩和表弟都叫到她的房间里,问他们对抗美援朝形势的了解,问他们学校动员学生报名参军的情况,听他们谈对报名参军的看法。他的表弟是武汉市另一所中学的学生。

当时,父亲、舅舅和舅妈也坐在母亲身边。在他们三个孩子都表明决心要报名参军后,母亲问他们:“你们为什么要参军?”他沉默了一会儿后,说了一句:“精忠报国”。母亲见他这样说,也沉默了一会儿后告诉孩子们:“很好!参不参军,你们自己决定。希望你们不是一时冲动报名参军。”母亲还强调,孩子们报名参军,他们全力支持。获得家里长辈大力支持的大弟弟李绍浩和表弟于1951年元月参军,他于1951年6月参军。

李绍沆到部队后,在与父母通信时,父母每次都叮嘱他:“你在部队努力干,你一定要听党的话,好好学习,好好工作。”

他与战友修建的观察所,可扛住122毫米火炮轰击

李绍沆老人说,到长沙高级工兵学校后,他刻苦学习,最终以各科全优的成绩从该校毕业,获优秀毕业生奖,完成了从文弱书生向合格的解放军工程兵战士的转变。值得一提的是,1952年,在该校学习期间,他与同学作为军事院校方队的成员,参加了当年在北京举行的国庆节阅兵仪式。他们工程兵学校方队和海军学校方队一起被评为在分列式阅兵中表现最佳的两个方队。

李绍沆的大弟弟李绍浩服役照。 本人供图。

从长沙高级工兵学校毕业后,李绍沆被分配到工程兵第28团(后为工程兵建筑第114团)任技术参谋。当时,该团在海南岛某地沿海一线,执行构建防御敌人入侵的永备工程任务。那时,海南岛非常荒凉,为不打扰当地的民众生活,及缩短官兵进出施工点的时间,他与战友不住民房,而是住在以椰子树为主要材料搭建的工棚里。这种简陋的工棚四面透风,防不了风沙。晚上睡觉时,他与战友得先把床单上成捧的沙子抖落;早上起床叠被子时,得先将床单上的厚厚一层沙子清理干净。他与战友吃的饭菜里,沙子也特别多。他与战友只好先加水搅拌饭菜,让沙子沉淀到碗底,然后捞出饭菜加点酱油或盐水再吃。但他与战友均没有叫苦叫累,而是全身心地投入国防工程建设中。

李绍沆老人说,历时三年,他与战友负责建设的国防工程全部建设完毕。当时,海南军区决定采用实弹轰击的方式来检验工程质量,随机选定他与战友建设的一座加强型观察所作为样品。海南军区调来两门122毫米口径的加农炮炮击这个观察所。观察所内部放置了一只羊、一只鸡和一盆水等随试物件。122毫米加农炮发射的两发炮弹准确命中观察所,发出震耳欲聋的爆炸声和腾起浓浓硝烟。他当时心头一紧,担心观察所被炮弹炸碎了。但让他与战友开心的是,硝烟散去后,他们看到观察所仍屹立在原地,其表面被炮弹击中的地方,弹坑很浅;观察所内的羊和鸡未受任何创伤;盆里的水也没有洒出来。海南军区验收组在检查评估报告中作出结论:工程质量优秀,其抗打击强度超过设计要求。为此,作为该工程施工行动的组织计划者和技术指导员,李绍沆荣立三等功一次。

李绍沆老人介绍,此后,他和战友们又先后在当年深圳与香港的界河边、粤北南岭的崇山峻岭间构筑了多项能扛住炮火轰击的永备防御工程。1965年,他光荣地加入中国共产党。1966年,他从部队转业到地方从事教育工作,于1994年退休。

【人物简介:李绍沆,1934年2月生,武汉人,系湖北省武昌实验中学抗美援朝参军参干309位学子之一。】

(长江日报记者陈其雄)

【罗田甜】