(谭瑾)2025年7月7日,湖北第二师范学院化学与生命科学学院青葵志愿服务队踏上荆州市松滋市王家桥中学的土地,开启“红桑榆行动”暑期社会实践之旅。志愿者们怀揣教育热忱,以知识为舟、实践为帆,在乡村教育的海洋里探索前行,为这里的孩子送去别样的夏日成长礼物。

双龄课堂:亲子共学的温暖同行

在王家桥中学的教室里,“双龄课堂”成为这个暑期最温暖的风景。不同于传统课堂,这里是学生与家长携手共学的天地,青葵志愿服务队以“有趣的中国结”与“天气瓶制作”为纽带,让知识在亲子互动中流淌。

在编织中国结时,志愿者先示范基础技法,家长们跟着认真比划,孩子们则在一旁当“小老师”,纠正家长动作里的小偏差。穿绳、打结、调整,大家从一开始的手忙脚乱,到慢慢编出灵动的“吉祥结”,孩子们的欢呼与家长的笑声交织;在制作天气瓶时,志愿者讲解化学原理,让家长和孩子一起称量试剂、混合溶液,看着溶液在瓶中逐渐变化,孩子们好奇追问,家长们耐心解答。在这一刻,知识不再是生硬的灌输,而是亲子间你一言我一语的探索。知识传递与情感交融同时发生,双龄课堂成为凝聚亲情的成长舞台,助力亲子在共学中读懂彼此,携手成长。

图为家长和孩子一起制作吉祥结。宛莹 供图

推普课堂:用乡音连接世界,以普通话拥抱未来

推广普通话,是青葵志愿服务队助力乡村文化发展的重要一环。志愿者们的“推普课堂”从基础发音训练入手,借助绕口令、声调大闯关等形式,纠正孩子们的发音问题。

志愿者们还将推普与当地文化结合,收集松滋方言故事,翻译成普通话版本,让孩子们在熟悉的内容里学习规范表达。开展“我用普通话讲家乡”活动,鼓励孩子用普通话讲述王家桥的风土人情、家族故事,既提升普通话水平,又增强文化认同感。课堂上,从晦涩的拼音声调,到流畅讲述家乡的自豪,孩子们在普通话学习中,打开了与外界沟通的新窗口,让乡音里的美好,借由普通话传得更远。

图为志愿者正在帮助孩子们通过声调大闯关。徐长毅 供图

实验课堂:解锁科学奥秘,点燃探索火种

作为化学与生命科学学院的志愿者,实验课堂自然是他们的“拿手好戏”。在王家桥初级中学里,一场场奇妙的科学探索正在不断上演。

实验课堂上,志愿者们带着孩子们制作天气瓶、大象牙膏,解开无字密函中的秘密,从好奇围观到动手操作,孩子们逐渐掌握实验步骤,理解背后的科学原理。志愿者们还鼓励孩子们自我创作,自己去制作一个无字密函,拿回家和家里人分享,把自己所学知识分享给家里人,将理论知识实践出去,在实践中学会科学思考。实验课堂的欢声笑语与专注神情,是孩子们对科学的热爱被点燃的生动写照。

图为孩子在用蘸了淀粉溶液的棉签在纸上写字,做属于自己的无字密函。徐长毅 供图

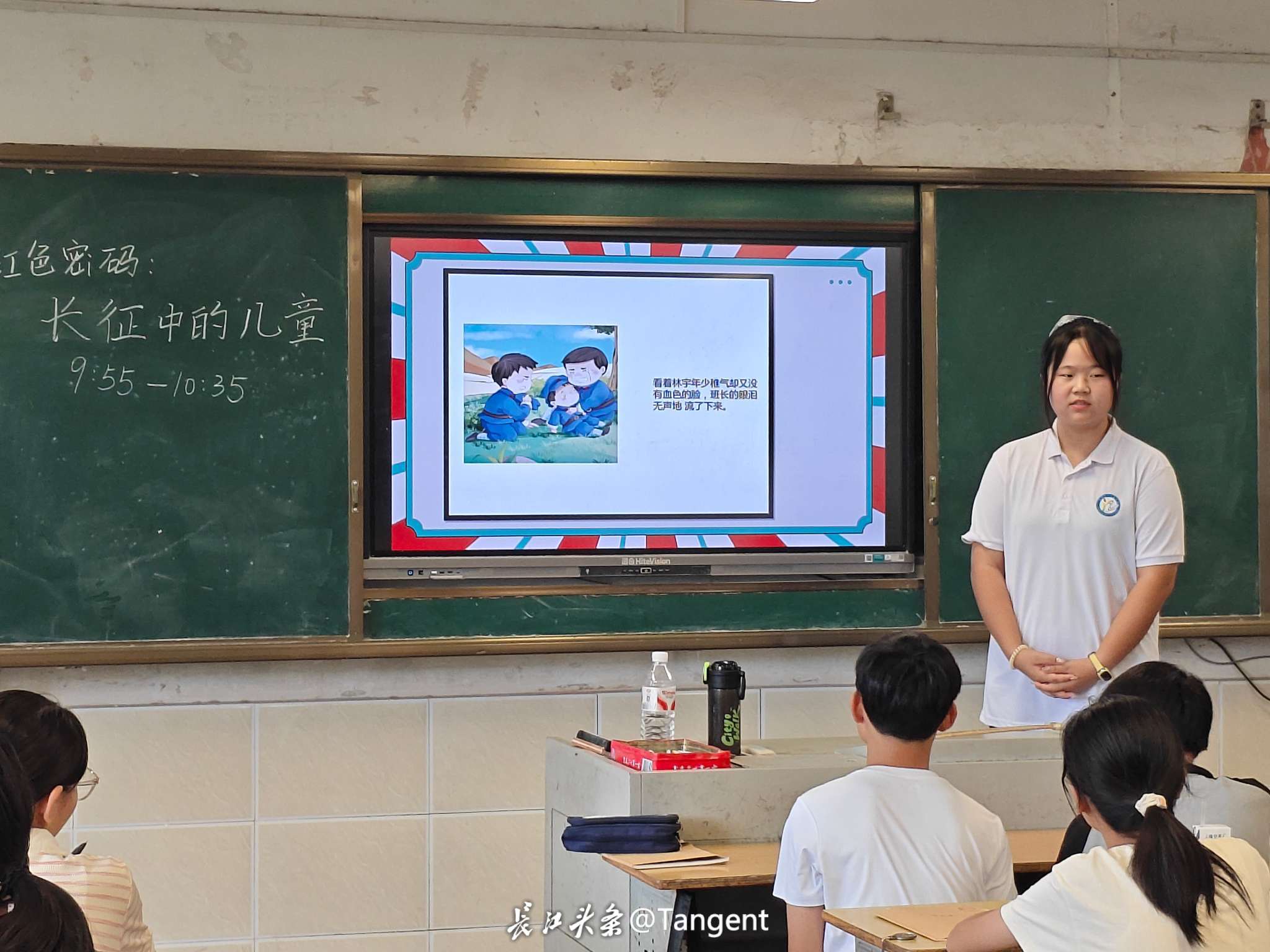

红色文化:传承红色基因,厚植家国情怀

松滋市有着丰富的红色历史,青葵志愿服务队以此为依托,开展红色文化教育。在“红色密码:长征中的儿童”课堂上,志愿者讲述长征故事里小战士的英勇事迹,结合课件展示的历史图片、动画,让孩子们沉浸式感受那段艰苦卓绝又热血沸腾的岁月;在“最可爱的人”课堂上,志愿者先从革命年代说起,讲到红军长征时过草地、八路军战士守阵地的故事时,有孩子忍不住问“他们不冷不饿吗?”,志愿者耐心向他们解释原因,让他们体会到当时条件的艰辛,革命先辈们的不易以及对革命必然胜利的坚定信念;说到疫情期间,医护人员穿防护服闷得满脸汗,社区阿姨凌晨还在登记信息,快递小哥冒风险送物资,孩子们一下子热闹起来,“我见过大白!”、“我妈妈就是志愿者!”

然后志愿者让孩子们自己说,谁在他们心里算“最可爱的人”。有孩子说抗洪的解放军,有孩子提到救火的消防员,还有孩子想起每天早起扫街的环卫工。讲着讲着,孩子们慢慢明白,那些为别人着想、肯担当的人,都是最可爱的人。

从聆听时的安静,到讲述时的兴奋,红色文化如种子,在孩子们心中扎根,让他们懂得今日幸福生活的来之不易,树立报国志向。

图为志愿者正在向孩子们讲述在长征中儿童的故事。谭瑾 供图

实践路上:成长与感动同行

这五天的实践,王家桥初级中学的孩子们从最初的羞涩,到后来积极参与课堂、向志愿者问问题,前后变化让志愿者们动容。而志愿者们也在与孩子的相处中,体会到教育的温度与责任。

志愿者们克服生活不便,备课到深夜,只为呈现更精彩的课堂。他们与学校老师交流,了解乡村教育现状,思考如何持续助力乡村教育。“红桑榆行动”不仅是志愿者们给孩子带去知识,更是一场双向成长——孩子收获成长,志愿者们收获感动与教育初心的坚守。

未来,青葵志愿服务队会继续把“红桑榆行动”的火种传递,让更多乡村孩子在知识滋养下,绽放光彩,也让志愿者们的青春,在助力乡村教育的实践中,熠熠生辉!