为深入感受阳新非物质文化遗产的独特魅力,传承与保护民间艺术,2025年7月12日,湖北第二师范学院经济与管理学院“拾遗”志愿服务队走进阳新文化馆,开展以参观民俗馆和体验阳新布贴为主题的文化实践活动。此次活动融合历史探索与手工体验,让队员们在沉浸式学习中触摸传统文化的温度,收获关于非遗传承的深刻思考。

推开阳新文化馆的大门,民俗馆内的展陈如同一部立体的阳新历史书。馆内以“溯源·传承·生活”为脉络,分设农耕文明、民间技艺、岁时风俗等展区,每件展品都镌刻着阳新人民的生活智慧。

在农耕文化展区,木质犁耙、石磨盘等传统农具静静陈列,犁头的磨损痕迹仿佛诉说着千年来“面朝黄土背朝天”的耕作场景。队员们轻抚布满岁月包浆的农具,听洪老师讲述阳新先民如何用这些工具开垦土地、孕育文明,真切体会到农耕文明是阳新文化的根基。民间手工艺展区中,阳新布贴的经典作品《凤穿牡丹》《麒麟送子》以浓烈的色彩和夸张的造型抓人眼球,布片拼贴出的凤凰羽毛层次分明,牡丹花瓣边缘用细密针脚勾勒,展现出民间艺人“化碎布为神奇”的巧思。

图为民俗馆内农耕文明展区展品。温雅茜 供图

离开民俗馆,队员们走进阳新布贴传习所,国家级非遗传承人洪老师已备好布料和制作工具。传习所内,墙上挂满不同年代的布贴作品,从早期朴素的实用补丁到如今精致的艺术摆件,展现着布贴技艺的演变。

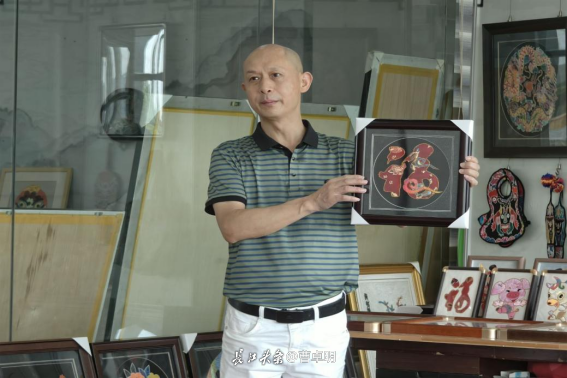

洪老师介绍阳新布贴起源于三国时期,兴盛于明清,最初是妇女用碎布拼贴孩童衣物以节省开支,后逐渐发展为独立的民间艺术。洪老师展示一件馆藏珍品,细密的针脚在阳光下闪烁,仿佛鱼鳞在水中翕动。

图为洪老师向队员们展示布贴成果。杨国平 供图

实践环节中,队员们领取底布、碎布块、绣针,尝试制作简易的“福字布贴”。洪老师示范“锁边”的方法:用与布料同色的线锁边,针距要均匀。起初,队员们状况百出:固定布贴时未固定牢、锁边时针线歪扭。洪老师逐一指导:“固定时钉子要压牢,锁边时手指要捏住布料边缘。”在反复练习中,大家逐渐掌握技巧。

图为孔老师指导队员制作布贴。唐希贝 供图

在制作布贴的过程中,队员们需要静下心来,专注于每一个细节,用心去感受针线与布料之间的亲密接触,体会传统手工艺所蕴含的匠心精神。这种专注和耐心,正是在现代快节奏生活中所缺失的。同时,通过孔老师和队员的交流互动,队员们也学到很多关于布贴制作的技巧和知识,并拓宽视野、增强对传统文化的认同感和自豪感。

此次活动增加队员们对非遗传承的多维认知。参观民俗馆时,那些蒙尘的农具和褪色的服饰让大家明白,传统文化若不被激活,终将沦为博物馆里的标本;体验布贴制作时,指尖的针线与布料的摩擦让人体会到,非遗传承不仅是技艺复制,更是匠心精神的延续。这让队员们明白唯有让传统与现代对话,非遗才能真正“活”起来。

阳新布贴如同一个文化密码,解码它需要坚守传统的定力,也需要创新求变的智慧。当队员们带着亲手制作的布贴作品离开文化馆时,队员们手中捧着的不仅是一件手工艺品,更是一份文化传承的责任。正如馆长所说:“非遗的未来,在年轻人的指尖与心间。”期待更多人加入非遗保护行列,让阳新布贴这朵民间艺术之花在新时代绽放更绚丽的光彩。(通讯员 曹卓明)