暑期特辑 | 三代盐脉传,匠心永不褪

在千年盐卤浸润的自贡,井盐深钻汲制技艺如流淌的文化血脉,凝结着盐工世代的智慧与坚守。今日,岐黄志仁实践团在张天憶老师带领下走进自贡市盐业历史博物馆,以“Z世代”的鲜活视角,与国家级非遗传承人刘汉朝老师展开深度对话。众人借“井盐”这扇独特窗口,聆听七旬盐匠半生深耕的传承故事。

盐脉相传:三代人的坚守

刘老师是自贡井盐深钻汲制技艺第三代传人,家族与井盐的缘分,从祖辈踏入盐场就开始了。父辈在盐井工艺里精益求精,而他师从第二代传人董炳初,投身井盐生产超半世纪,传承顿钻钻井技术,还带徒育人、推广技艺。跨越三代,家族与盐业的羁绊绵延大半个世纪。这并非简单的职业承袭,更是对盐工精神的坚守——这份坚守,在三代人手中,从未褪色。

盐工往事:坚韧的生动注脚

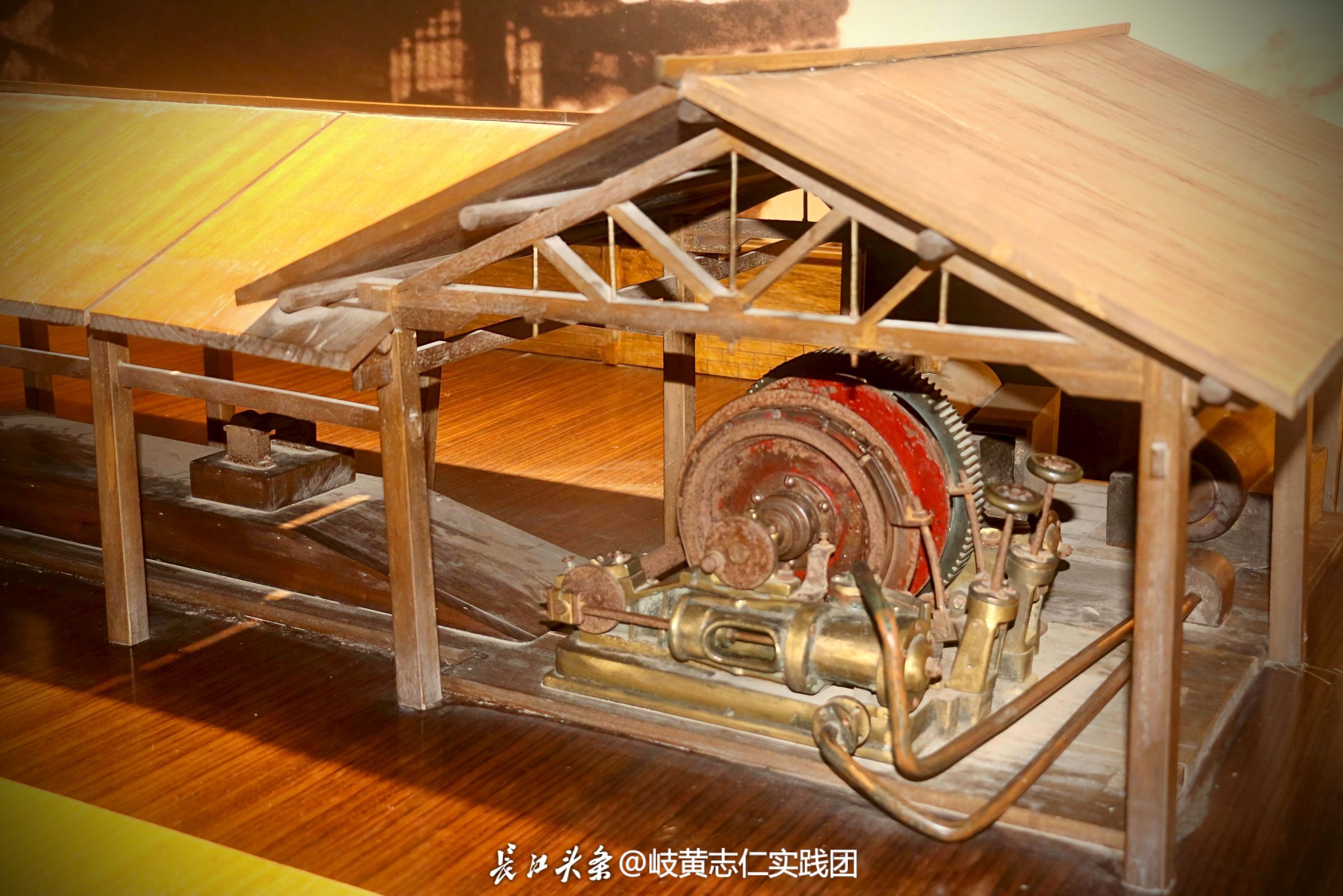

交流间,刘汉朝老师回忆与伙伴们制作技艺工具的经历:当时无现成现代化工具,深钻、汲卤、制盐所用器具,均由众人手工打造。从钻具弧度校准到汲卤器具密封处理,每件都需反复琢磨、合力完成。众人协作打造时,虽手上常磨出茧子,却不觉疲惫。

这些工具做工都很讲究,比如钻具,弧度要校准合适,硬度也得达标,这样才能顺利钻进坚硬的岩层。他还现场演示了小型五爪捞钩模拟器的用途:这种工具主要用于打捞井底的碎石、金属碎片等杂物,帮助清理盐井,保障钻井和汲卤的顺利进行。

对话刘老师:传承的思考与期盼

岐黄志仁实践团在此行中深切感受到:非遗保护绝非静态的“封存”,而是要让文化记忆成为滋养现代的养分。当“精耕细作”的匠心底色与“医者仁心”的健康使命相遇,那份跨越千年的盐工精神,终将在新时代淬炼出更璀璨的光华。

供稿/ 岐黄志仁实践团

供图/ 岐黄志仁实践团

指导老师/ 李静 魏敏 张天憶 张金