为让先贤精神在新时代“播”种生根、“播”撒传承,7月9日,安徽工程大学“播”动云野团队,走进范仲淹纪念馆。在泛黄的书画与陈旧的阁楼之间,团队触摸“先忧后乐”的精神脉络;更与范仲淹后人促膝长谈,从家族记忆中打捞跨越千年的家国情怀。这场“访馆+对话”的实践,既是青年学子对传统思政教育的生动延伸,更是以“播”为媒,让范仲淹精神在当代青年心中播下信仰种子、传递担当力量的一次深刻探索。

对话范忠俊:从家族血脉中打捞范公的家国情怀

“‘先忧后乐’不是故纸堆里的典故,是刻在范家骨子里的思政课。”范仲淹三十二世孙范忠俊与“播动云野”团队交流时,指着族谱里“耕读传家、忧乐天下”的家训如是说。

作为传承红色基因与传统文化的践行者,“播动云野”团队正以他整理的家族史料为蓝本,将范公精神拆解为“家国担当”“民生关怀”等思政课题,通过云端宣讲、田野实践,让千年血脉里的忧乐情怀,成为当代青年可触可学的精神养分。

图为采访刘福桥村党委书记范忠俊。马晨 供图

范公后人范忠俊:让“先忧后乐”的种子,在青年心中扎根

“先祖范仲淹的‘先忧后乐’,在家族故事里从不是抽象的道理。”范仲淹后代子孙范忠俊向“播动乡野”团队细数祖辈流传的事迹,从治堰时的殚精竭虑到兴学时的倾囊投入,那些藏在族谱里的细节,都在诠释着“忧”与“乐”的分量。

“播动乡野”团队正以这些事迹为脉络,搭建起青年与先贤对话的桥梁——通过梳理事迹中的担当内核,转化为可感知的精神指引,让青年在理解中触摸“先忧后乐”的本质。范忠俊说:“把先祖的故事讲透了,这颗种子自然能在青年心里找到扎根的土壤。”

图为队员学习范公精神。马晨 供图

从《岳阳楼记》到实体展馆:范仲淹纪念馆,架起古今精神对话桥

墨香未干的《岳阳楼记》复刻件旁,青年志愿者的“忧乐实践手记”正在电子屏上滚动——近日开放的范仲淹纪念馆里,千年前的“先忧后乐”与当下的民生实践在此相遇。展馆以史料陈列串联起范仲淹治堰、办学的生平,让泛黄的历史与鲜活的现实,在这座精神桥梁上完成跨越千年的对话。

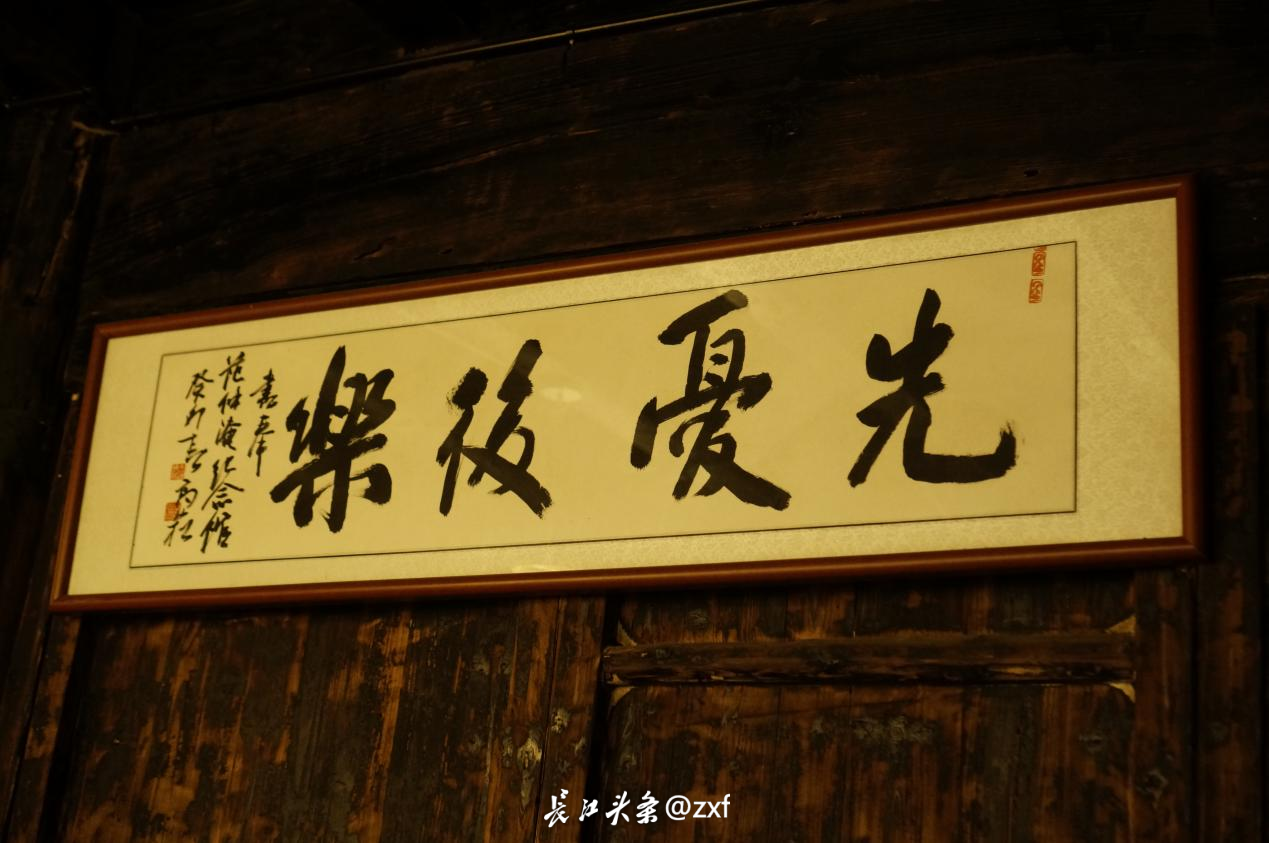

图为先忧后乐书法。马晨 供图

山水间的诗意栖居——君泰山庄

白墙黛瓦的徽派建筑嵌在青山绿水间,汪家桥水库的粼粼波光映着云影,坐落于广德市柏垫镇的君泰山庄,正以“枕山面水”的姿态,成为都市人寻味诗意的新去处。

这里既有近500亩水域可供垂钓赏景,也有环湖别墅让游客推窗见绿;高端宴会厅能承办商务宴请,林间步道可漫步听风。从上海、南京等城市自驾三小时即达的便利,让这份“结庐在人境,而无车马喧”的惬意,成了触手可及的日常。

图为君泰山庄 周晓峰 供图

“播动云野”团队的这场实践,早已超越简单的访学之行——从范仲淹纪念馆里触摸“先忧后乐”的精神肌理,到与范忠俊对话中打捞家族记忆里的家国情怀,再到君泰山庄的山水间体悟“民生关怀”,每一步都是一堂“行走的思政课”。

这场以“播”为桥的探索,让队员们真正懂得:千年传承的忧乐精神,正是最生动的思政教材;而青年的使命,就是让这份精神在实践中发芽,让“家国担当”的种子,在每一次读懂历史、服务社会的行动中,长成支撑时代的脊梁。这,便是“播动云野”团队用青春实践写下的答案——思政的力量,从来都是在触摸历史、扎根现实中,生生不息。

(记者 童安申 喻蒙恩 李浩 郑凯豪 欧阳捷 周晓峰 胡宇晨 胡键强)