通讯员 单单 袁语蔚 缪伟

7月4日,随着蝉鸣撕开暑热的帷幕,苏州大学应用技术学院“小白杨”实践团深入群山的褶皱里——湖北省十堰市丹江口市白杨坪林区九年一贯制学校,为白杨坪的孩子们开展了一堂飞机模型制作课程。

据介绍,本次课程旨在贯彻落实党的二十大报告中“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”的重要指示精神,通过科普教育搭建城乡教育均衡发展的桥梁,以青春力量助力乡村振兴战略实施。

破茧,科学启蒙的晨光

在白杨坪林区九年一贯制学校的临时“科学实验室”里,一场别开生面的实验正在上演。实践团成员带领孩子们进行了吹风机吹乒乓球的科学小实验。实验开始前,实践团成员向孩子们展示了实验所需的器材:一个普通的吹风机和一个轻质的乒乓球。孩子们看着这些简单的器材,脸上露出了疑惑的表情,似乎在猜测这些物品能带来什么科学奇迹。随着实验的开始,小朋友打开了吹风机,将风口对准乒乓球——神奇的是,乒乓球并没有被吹走,而是稳稳地悬浮在了吹风机吹出的气流中。为了让孩子们更深入地理解这一现象,实践团成员还引导孩子们观察气流的方向和乒乓球的悬浮状态。孩子们发现,当吹风机稍微倾斜时,乒乓球也会随之移动,但始终保持在气流的中心位置。

图为实践团成员教导乒乓球浮空实验。葛佳梦 供图

开拓,伯努利方程的生动学习

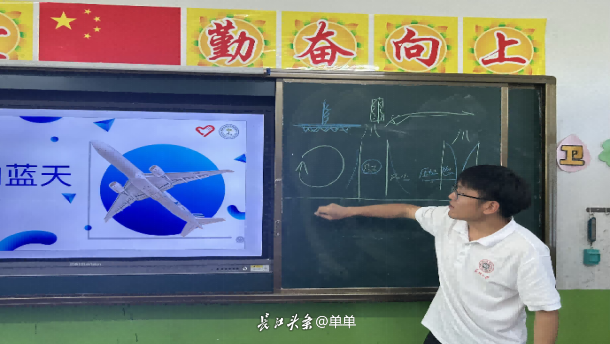

“大家知道为什么乒乓球会浮在空中吗?”实践团成员趁机向孩子们提问。孩子们纷纷摇头,“这是因为吹风机吹出的气流在乒乓球周围形成了一个低压区,而乒乓球上方的空气压强相对较大,这样就产生了一个向上的力,使得乒乓球能够悬浮在空中。”通过实践团成员通俗易懂的讲解和生动有趣的绘图,枯燥的伯努利方程渐渐活过来,化作可触可感的生命体。重力是大地温柔的牵绊,推力如少年奔跑的决心,阻力恰似成长必经的逆风。孩子们不仅直观地感受到了空气动力学的神奇魅力,也对飞行原理产生了浓厚的兴趣。他们纷纷表示,想要亲手制作飞机模型,进一步探索飞行的奥秘。

图为实践团成员讲解飞机飞行原理。郑子佳 供图

筑梦,手工课堂的力学交响

模型制作环节中,实践团成员把轻木片、橡皮筋等材料分发到孩子们手中,孩子们用铅笔在泡沫板上反复描摹机翼弧线,小心翼翼地为螺旋桨缠绕橡皮筋,如同对待初生的蝶蛹。实践团成员穿梭其间,时而扶正倾斜的尾翼,时而调试失衡的重心,他们的身影与窗外的梧桐树影重叠,让牛顿定律在秦巴山区落地生根,定格成最美的教育图景。

图为小朋友制作简易飞机模型。葛佳梦 供图

试翼,操场上的空气动力学课

试飞环节,操场化作天然风洞。首架自制滑翔机栽向跑道时,没有嘲笑只有关切的凝视。支教老师拾起折翼的飞机,指着机头说:"这说明我们的作品需要调整重心。"这句话像施了魔法的咒语,孩子们立刻围作同心圆,有的用橡皮泥为机尾增重,有的调整机翼安装角度。当第三架飞机终于在晨光中划出优雅弧线,稳稳降落在三十米外的草垛上时,整个白杨坪都回荡着纯真的欢呼。其中,最珍贵的发现来自一次意外:当飞机撞上树枝后竟借着气流盘旋上升,这让孩子们直观理解了失速与升力的辩证关系。

图为小朋友放飞模型。彭琳智 供图

巡航,蓝天中的知识答卷

正午的阳光将操场烤成金黄的画布,但没人躲进树荫,操场上演着持续不断的“飞行表演”。孩子们不再满足于单纯放飞,而是发展出花式飞行比赛:比拼滞空时间、挑战绕桩飞行、尝试载重飞行——在机鼻处系上羽毛当乘客。这些充满创造力的实践,让课本上的公式定理都化作蓝天中跳动的音符。这些浸透汗水的轻木飞机,每架都有孩子们自己的独特标记,载着他们的科学梦想翱翔。当某个深夜,这些山的孩子仰望星河时,或许会想起这个夏天,想起用橡皮筋与轻木片丈量天际的自己,而科学探索的永恒火种,早已在试飞与调试的循环中生根发芽。