为探寻中原文化基因密码,创新传统文化传承路径,“赴郑州探源中原文化,赋能文化新生”实践团队于6月19日至6月26日深入郑州河南博物院,开启了一场为期七天、融参观研学、陶艺创作与阅读分享于一体的中华文化传承之旅。此次实践以“沉浸式体验+创新性转化”为核心,通过多维度文化实践活动,让青年学子在历史与现代的碰撞中感悟文化魅力,以青春力量激活传统文脉。

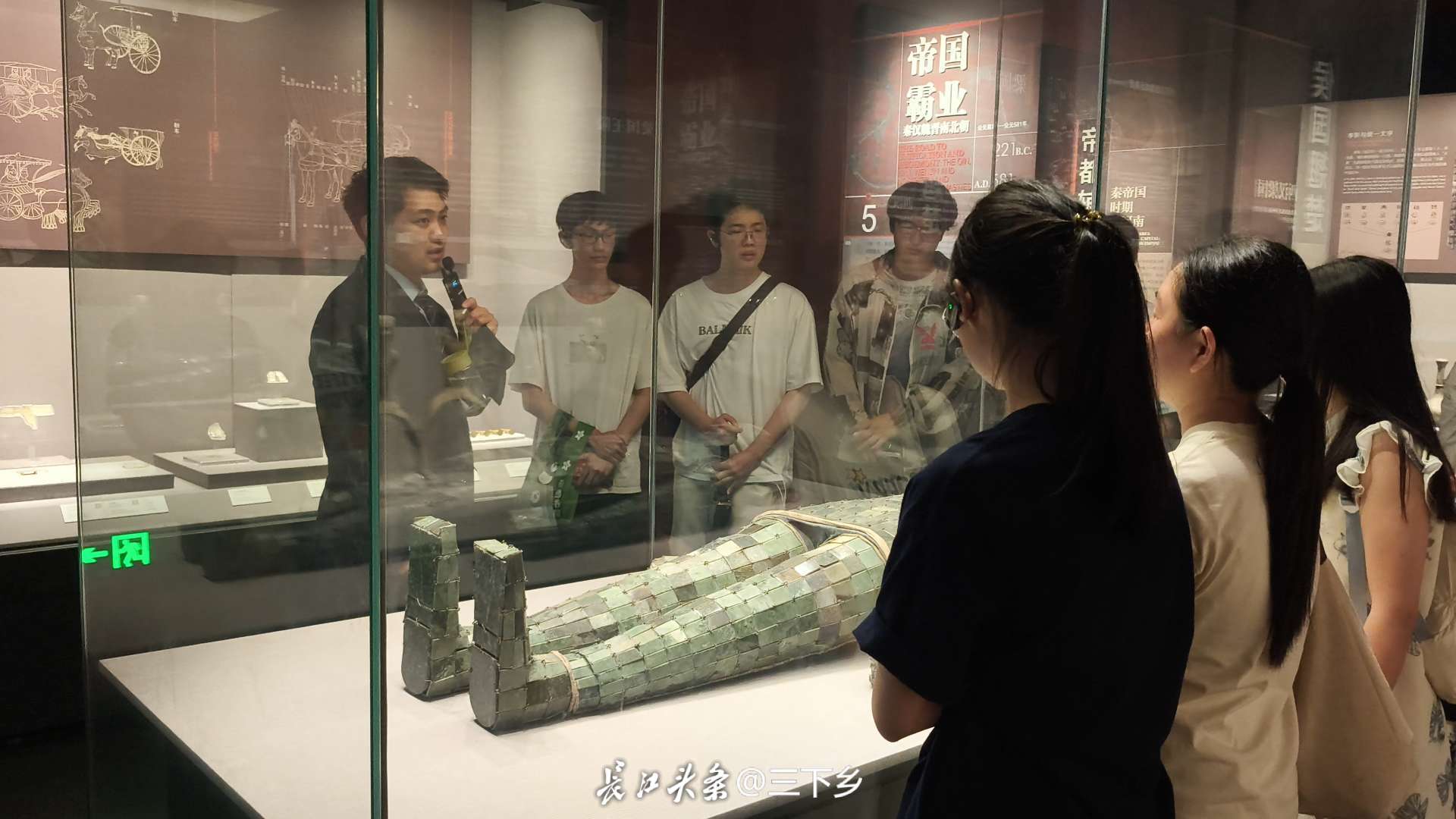

实践伊始,团队成员在资深讲解员的带领下,开启了为期三天的深度博物馆研学。河南博物院主展馆以“金字塔”造型矗立,馆内20余展厅串联起中原文明五千年的时空脉络。步入“夏商时期”展厅,司母戊大方鼎的雄浑气势扑面而来,其饕餮纹上的每一道铸痕都诉说着青铜时代的礼制威严;转身遇见贾湖骨笛真品,九个音孔历经九千年岁月仍保留着精准的音准,队员们通过馆内多媒体设备聆听复原乐曲,仿佛穿越到新石器时代先民篝火旁的乐舞场景。

图片作者:丰韵格

图片作者:丰韵格

带着前三日的观展震撼,实践队员们走进陶艺工坊,开启为期两天的创作实践。实践队员张富真选择以“莲鹤方壶”的仙鹤造型为原型,尝试用拉坯工艺重塑灵动姿态,但初次尝试便因壶颈过细而开裂。“传统工艺的精湛远超想象,每一道工序都需要手感与经验的结合。”他在反复调整泥料湿度后,终于完成了仙鹤头部的雏形。团队还开展了“文物纹样创新设计赛”,将汉代画像砖的青龙纹、唐代三彩的宝相花纹等元素融入现代杯盘造型。队员吴怡将甲骨文中的“龙”字变形为茶盏把手,古朴文字与流线型器型形成奇妙碰撞。工坊内,揉泥、拉坯、修坯的声响此起彼伏,空气中弥漫着陶土的湿润气息。当一件件带着手印温度的作品陈列在展示架上时,实践队员沈思译感慨道:“我们的创作或许不够完美,但每道刻痕都传递着自己对传统的理解——这正是文化传承的生命力所在。”

图片作者:沈思译

实践的最后两天,团队在理在·阅空间开展“中原文化与青年担当”主题读书会。成员们提前研读《诗经·郑风》《河南文化史》等书籍,并结合实践经历分享感悟。队员孙贵豪以“从贾湖骨笛到现代音乐”为题,对比了新石器时代乐器与当代电子音乐的创作逻辑,提出“传统音律是现代音乐的基因库”的观点;队员张楷佳则从考古学角度,解析了博物馆展陈中的“时空叙事艺术”,建议通过“文物+故事”的方式吸引年轻观众。

图片作者:丰韵格

七天实践落幕时,团队成员手捧陶艺作品与研学笔记,在博物院主馆前合影。这场融合观察、创作、思考的文化之旅,不仅让他们触摸到中原文化的深厚底蕴,更唤醒了青年一代的文化传承自觉。正如队长张楷佳在总结中所说:“当我们用指尖感受陶土的质感,用文字记录文物的故事时,突然明白传承不是复刻过去,而是让传统与现代对话。 从贾湖骨笛九千年未散的乐音中走来,他们在陶艺转盘上留下新时代的指纹;从博物馆展柜的玻璃反光里看见历史,又在读书会的笔记本上写下未来的注脚。当队员们将亲手烧制的陶纹杯盏轻叩案头,当AR技术让青铜纹样在手机屏幕上旋转绽放,当立体书页里的司母戊鼎与《中原文化通史》的铅字共振,这场跨越时空的文化对话早已超越实践本身。正如队员们在实践日志扉页写下的:“我们接过的不只是九千年的骨笛,更是让文明永续流动的接力棒。当历史的星河遇见青春的火种,每一次创意的碰撞都在重写文明的注脚——这或许就是传承的最终意义:让五千年前的陶土仍在呼吸,让商周的纹样继续生长,让中原文化的长河,在新时代的河道里奔涌成诗。”

图片作者:丰韵格

图片作者:丰韵格

责任编辑:林万凯