早在上世纪二三十年代,大批精美的原始玉器从看似荒凉的陕北黄土高原神秘流出,从而引起了海内外学界对这片沟壑纵横、支离破碎大地的兴趣。随着建国后的历次考古勘探与发掘,地处今天榆林神木市高家堡镇东北秃尾河畔高台上的一座雄伟古城逐渐向世人展现了它非凡的气度:高耸的皇城台傲立于山巅,严密完备的内外城墙拱卫着庞大的城区,而被誉为“华夏第一门”的外城东门更是将我国城防建筑工艺的历史前推了几百年,如此种种遗存将我国上古时代非凡的早期王者气魄展现于今人眼前,这便是震惊中外的石峁遗址。

石峁遗址由皇城台、内城和外城三座基本完整且相对独立的石砌城垣构成,城外则有多座人工修筑的“哨所”遗迹所构成的外围预警系统与城内相互呼应,是我国北方龙山时代晚期的超大型中心聚落,城内各区域规划清晰、建筑设计复杂、功能设施齐备、建筑施工精细,从而不同于普通的原始聚落而是具备了集约人口、集约经济与聚敛高等级物质文化的早期王国都邑的性质,彰显了我国上古时期北方新兴王国的强大社会号召力、动员能力与组织能力,可以说是公元前2000年前后我国北方区域政体的核心之地。

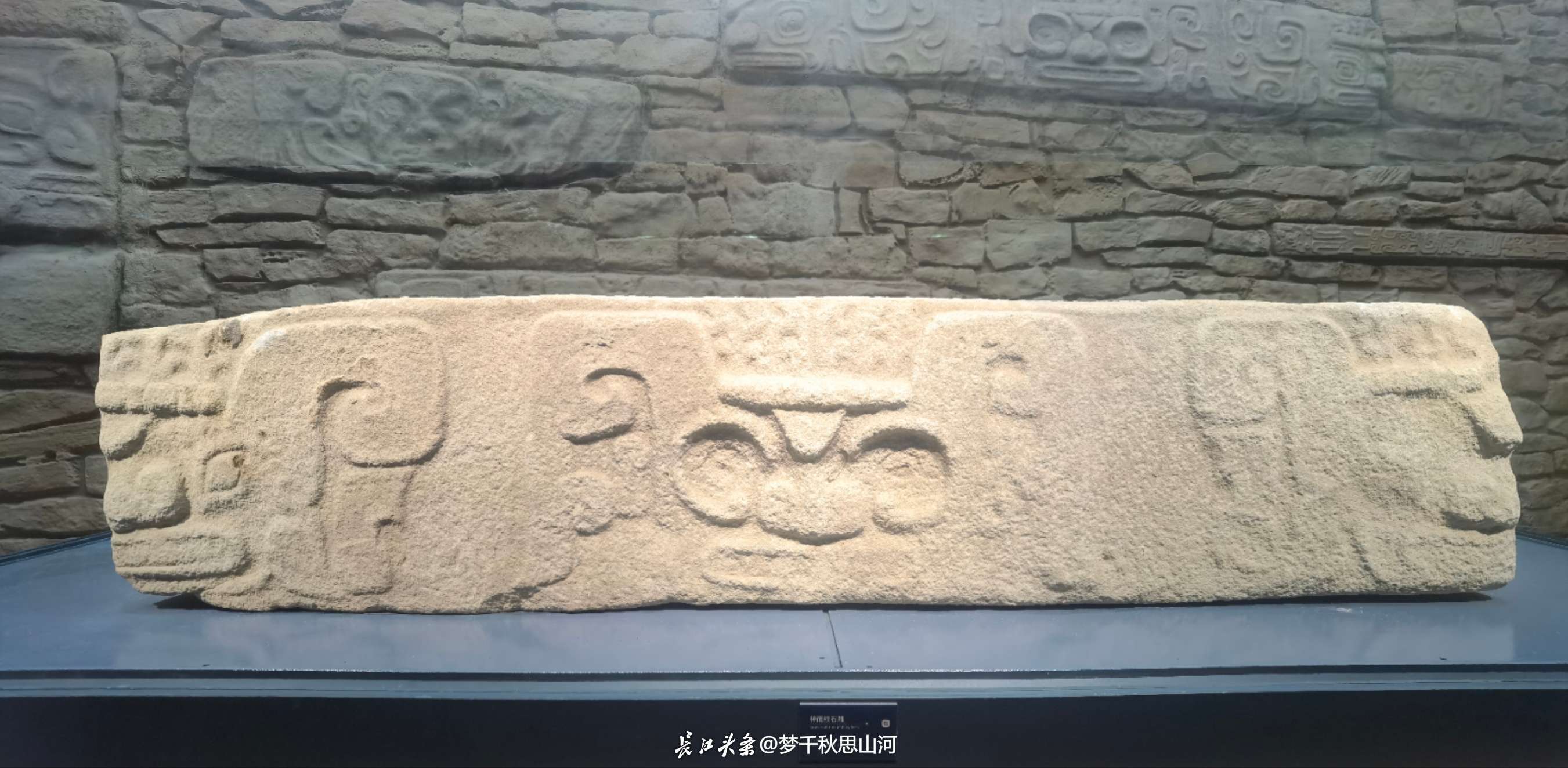

(石峁遗址出土的神面立柱石雕)

一、“华夏第一门”—外城东门

石峁遗址的外城东门位于外城城垣东北部,视野开阔,地形险要,由外瓮城、两座包石夯土墩台、曲尺形内瓮城、门塾以及马面等设施组成,总面积高达2500余平方米,体量极其巨大,建造技术极其先进,是中国史前城建史上规划最为复杂、设施最为齐备的城门实例。经过考古发掘,目前共计出土有壁画、玉器、石雕像、头骨坑、房址等遗迹,即使经过了4000 年的时间剥蚀,高大的墙体遗存仍然让人感觉到气势恢宏、威严高大,使人完全无法相信这是5000多年前的工程杰作。外城东门作为石峁城址的制高点,既是控制进出交通、外防内守的实体屏障,也是石峁统治者精心构筑的用以震慑周边敌对势力的精神屏障。外城东门址所见的内、外瓮城及周边城墙上的马面等遗迹系国内确认的最早同类城防设施。内、外瓮城的修建最大程度地提升了攻城的难度,延缓了敌对势力进入城内的时间,创造了抵御外来侵入的缓冲空间,极大地提高了城市的总体防御能力。马面与城墙墙体同时规划动工,附着于墙体之上,向城外凸出,疏密有致。东门建筑内部的人头骨奠基与墙体藏玉现象则满足了原始信仰中辟邪神话的精神寄托和石峁统治者实现“宗教中心”的意图,从而进一步加强了石峁遗址对于周边中小型聚落的精神控制力。

(外城东门遗址,摄于2024年5月)

(外城东门复原模型,摄于2024年5月)

二、皇城台遗址

皇城台位于石峁城址的中心位置,是一座四面包砌护坡石墙的高阜台地,底大顶小,呈金字塔状,累计出土有陶鹰、石雕人头像、鳄鱼骨板、彩绘壁画等高等级史前遗物,台顶有成组分布的宫殿建筑基址、池苑遗址和高等级墓葬。皇城台墓地是整个石峁遗址中等级最高的墓葬,位于台基西侧,根据其形制可分为竖穴土坑墓与石棺墓两大类。墓底铺有草木灰,棺木为榫卯结构,陪葬器物多位于壁龛与棺内,棺外有殉人殉狗。皇城台墓地的发掘一方面明确了皇城台前宫殿后墓葬的独特布局模式,另一方面也探清了石峁文化高等级墓葬的具体形制信息,历史价值极其丰富。

目前皇城台的考古工作仍在持续推进,因此普通游客无法抵近参观。不过在近年来的最新考古发掘中,皇城台门址和东护墙北段上部出土的陶、骨、石、玉、铜等各类遗物数以万计。其中发现的制作铜器的石范,为国内已知最早的铸铜遗存之一,为探索早期冶金技术在中国的传播路线提供了关键的连接点,同时出土的万余枚骨针还暗示着皇城台顶部可能存在着大型制骨作坊。由此可以推断的是,固若金汤的石砌护墙将台体包裹为一个独立的空间,玉器、石范、壁画等象征身份等级的“奢侈品”及铸铜、制骨等早期“核心技术”催生的生产遗存的集中出土,成为推断“皇城台”为高等级贵族或“王”居住的核心区域的重要证据,皇城台当已具备了早期“宫城”性质。作为目前东亚地区保存最好的早期宫城,皇城台层层设防、众星拱月般的结构奠定了中国古代以宫城为核心的都城布局。

(皇城台遗址,摄于2024年5月)

三、石峁遗址与我国早期文明的起源格局:

我国著名考古学家苏秉琦先生提出,中华文明的起源“不似一支蜡烛,而像满天星斗”,其大意为:华夏大地自新石器时代开始直至夏商时期,同时存在着风格各异的众多文明,散布在四面八方,犹如“满天星斗”。最终,众多文明交流、碰撞、融合,相互促进、取长补短、兼收并蓄,形成“多元一体”的中华文明。在此基础上,苏秉琦先生根据近几十年来考古发掘之所得,将华夏文明的起源地划分为六大区系,分别是:长城地带为重心的北方地区;以晋、陕、豫三省接邻地区为中心的中原地区;以洞庭湖及其邻近地区为中心的长江中游地区;以山东及其邻近为中心的黄河中下游地区;以江、浙(太湖流域)及其邻近地区为中心的长江下游地区;以鄱阳湖—珠江三角洲一线为主轴的南方地区。

距今5300年左右,中华大地之上陆续出现了犹如繁星一般的诸多区域政治中心与早期国家,正式进入了邦国林立的“古国时代”,各个古国在相互的交流与交往中逐渐融合,推动并加速了华夏社会一体化的历史发展进程。石峁遗址便在这一历史进程中扮演了极其重要的角色:石峁遗址为代表的石峁文化以陕西北部、内蒙古中南部、西中北部的黄河连片区域为核心分布范围,其与陶寺文化、齐家文化、夏家店下层文化存在较为密切的联系。比如石峁文化与陶寺文化在城市规划、城垣结构、日用器皿、用玉传统、埋葬习俗、彩绘习惯、“暴力现象”等方面表现出诸多相似之处;与齐家文化在大型墓葬葬俗、玉器、铜器等方面的相似特点;与夏家店下层文化在石城传统及口簧等特殊器物方面显示了一定的联系。

(神面纹石雕,摄于2024年5月)

根据现代考古发现来推测,石峁文化的源头应是本地的龙山时代前期遗存,在发展过程中主要继承和延续了龙山文化的基本特点和主体内涵。而石峁人群的去向目前尚不清楚,在朱开沟等多个遗址中曾发现时代晚于石峁文化的“蛇纹鬲”遗存,但二者间的关系仍有待研究。石峁文化是以河套地区为核心分布范围的一支重要考古学文化,年代跨越龙山时代后期和夏代早期,大致处在公元前2300年至公元前1800年。这一时期正是中国早期文明和国家起源的关键时期,石峁文化作为不同于中原地区龙山时代晚期、新砦期和二里头文化早期遗存的一个北方地区的考古学文化典型代表,与其他文化共同推进着中国早期国家起源和发展的进程。

本文首发于

中南民族大学民族学博物馆微信公众号