明代中期著名文学家杨慎谪居云南安宁州时,常偕友人外出采风访古。嘉靖年间的某日,杨慎一行来到安宁城南螳螂川畔的葱蒙卧山山脚,意外寻得了一通题为《大周故河东州刺史之碑》的唐碑。杨慎细细品读后,深感此碑虽价值重大,但却孤卧荒野无人过问,乃赋诗一首:“唐代河东守,周朝圣历时。土花封绿字,石发被金碑。泣露麟犹卧,嘶风马自悲。荒原谁过问?郡乘久湮溃。”杨升庵笔下的这通碑碣,即为“王仁求碑”。

一、“冢茔之地,后人所思慕之处”-王仁求碑及墓

王仁求碑位于今云南省昆明市安宁市县街街道小石庄村,据碑文记载当立于武周圣历元年(公元698年),是目前昆明地区发现的唯一一通唐代碑碣。由红砂石赑屃碑座、碑身及半圆形碑首构成,通高4.01米,其中碑座高0.89米,碑身高2.03米,碑首高1.09米,碑宽1.17米,厚0.355米。碑首雕双龙及佛像两尊,刻有隶书碑额“大周故河东州刺史之碑”,碑身则有楷书碑文34行,每行17-51字,共计1634字。碑文由唐代著名文学家闾丘均撰,王仁求之子王善宝书。据史料记载,世袭其父河东州刺史职位的王善宝于圣历元年自长安“宿卫”归来后,为“感念追远,永言孝恩”而延请彼时与陈子昂、杜审言齐名的闾丘均撰墓志铭,碑文“词旨宏丽,询初唐风格”,书法“雄健淳朴,仍存晋魏风味妙”,并于清乾隆年间得到著名金石学家王昶的盛赞,以故深受来往文人墨客喜爱,入滇为官离任者,均拓文以归,引为至荣。

(王仁求碑碑阳,段海容摄于2025年2月3日)

碑后有一正方形状砖室墓,即王仁求墓。1989年月予以发掘出土,墓室南北长4.6米,东西宽4.36米,发掘时地表封土已不存,墓门开于南壁,门顶坍塌,因水土流失之故,已无法考证此前是否存有墓道。墓室内设有一大一小两座南北向棺床,推测应为夫妇合葬墓,主棺床旁有一小台,应为放置祭品用。墓中出土的墓志铭碎片上镌有“大唐使持节”、“讳仁求”,可进一步证明该墓为王仁求之墓。根据墓砖上多有“乞愿迁奉以后大大吉利”的字迹,可以推断该墓为迁葬墓,此与王仁求碑上所记载之内容相符。据当地人士回忆,早年间墓室与王仁求碑之间曾有神道、石像生遗存,民国时期因水土流失而不存于世。考古人员认为,此墓与两京、中原地区唐墓在墓葬形制与随葬器物方面有诸多共同之处,是云南地区发掘较早的唐墓之一。

(王仁求墓现状,段海容摄于2025年2月3日)

二、“当年之滇,可得其概”—王仁求碑的价值

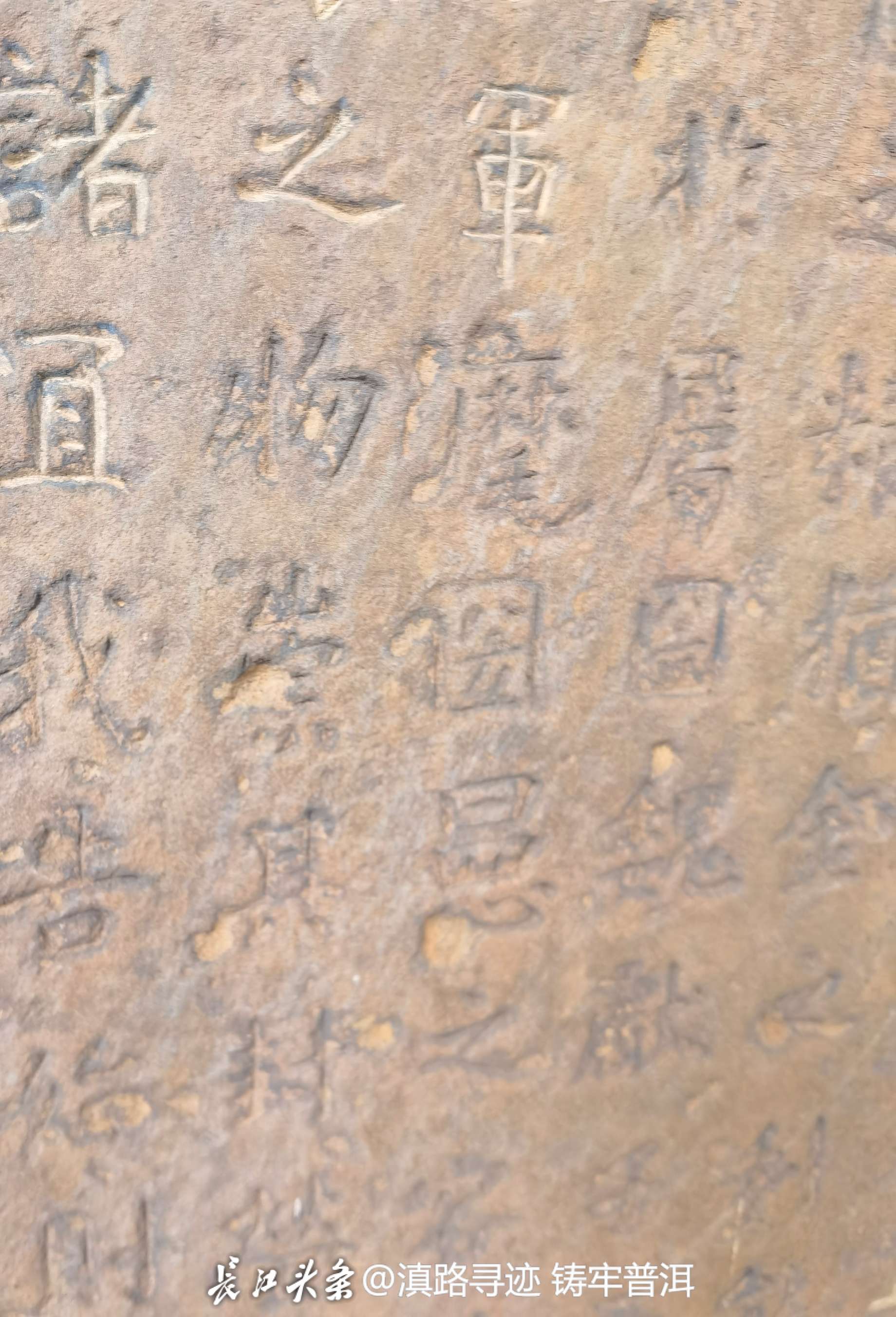

王仁求碑是唐代初年云南地区各族人民与中原王朝的深入交流交往的直接产物。首先就文学的角度而言,王仁求碑是唐代前期西南碑碣的精品代表。撰文之闾丘均是武周时期四川地区著名的文学家。出生于成都的闾丘均以文著称,据明代谢肇淛《滇略》记载:“武后时,(闾丘均)为博士,罢官居南中,碑碣多处其中,而《西爨王碑》,其所撰也。”相传闾丘均曾游历苍山洱海,并留下了“回合峰稳云,连绵水萦渚”的动人诗句。其曼妙灵秀的文风深受杜甫推崇,杜氏曾以“世传闾丘笔,峻极逾昆仑”“凤臧丹霄暮,龙去白水浑”的诗句称赞闾氏之文采。除了作者显赫的名声外,王仁求碑碑文另一大特点便是大量运用武则天所创之武周新字。试以碑文中的“圀”(国)字为例,武则天崇信天命术数,有人便邀宠进言:“国中或者(國),惑也,请以‘武’镇之。”持相反意见的人对此反驳道:“武在国中,与困何 异?请改为圀。”为了不使“武”为方框所困,武则天便采纳后者之议,改“國”为“圀”,并于证圣元年(公元695年)颁行天下。有意思的是,仅仅三年后,与中原相隔万里的王善宝在为其父书写墓志时就也在使用“圀”新字了,这充分体现了当时云南地区与中原之间在文化上的深度交流以及唐王朝中央文化权威在云南边疆的具有不可忽视的影响力。无心插柳柳成荫,“神龙政变”武则天退位后,其所创制的新字在中原逐渐消失,但却在边陲的云南得到了延续。据学者考据,“圀”字在南诏-大理国时期一直得到沿用,广泛出现于这一时期云南本地的碑刻、写经、绘画之中,甚至到了元明时期还依然有迹可寻,展现了民族间文化交流的深远影响力。

(碑文中的武周新字—圀(国),段海容摄于2025年2月3日)

其次从历史的角度来看,王仁求碑弥补了新旧《唐书》对初唐云南地区的记载缺略,从新的角度丰富了云南本地居民这一时期与中原王朝的交往交流与交融的历史细节。据碑文记载,王仁求为安宁人,生于唐太宗贞观四年(公元630年),卒于唐高宗咸亨五年(公元674年),深受中原门第观念影响的王仁求家族为了彰显自己的尊贵身份,在追述祖上时大言道:“其胄出于太原,因迁播而在焉,十有余世”从而去攀附中古时期中原最为显赫的世家—太原王氏。而据现代学者研究认为,王仁求家族并非南迁士族之后裔,而实为云南本地西爨白蛮大姓豪强。但通过其攀附先祖的举措,我们也可以看出中原门阀观念对边疆少数民族的辐射作用,再度体现了中古时期中原与云南的文化交流之深入。

(王仁求墓出土的镇墓兽,段海容摄于2025年2月3日)

回顾完先世后,碑文开始介绍王仁求的生平事迹。王仁求家族作为颇具影响力的本地势力,长期与唐王朝保持着密切的臣属关系,王仁求曾向唐廷上奏请求增设姚州都督府(位于今云南楚雄姚安县)以更好地羁縻周边地区。(“招慰奏置姚府以西廿余州,俾睦其德”)唐高宗麟德元年(公元664年),朝廷下令王仁求协助唐朝官员治理属州,王仁求也为唐廷封为“使持节河东州诸军事、河东州刺史、加上护军”。王仁求出任河东州刺史后,组织百姓开发生产,一方面充分利用好本地自然资源,另一方面则将先进的生产技术与“生聚之方”“资财之道”德经营思想传授给本地人民,大大提高了本地的生产力水平,使本地居民得以“养老尽孝”“事上供税”,王仁求凭借出色的政绩得到了百姓的拥戴,史称“庶心咸服,异俗争归”。可惜的是,限于史料的不足,目前尚无法确定王仁求所任职之河东州的地望:一种说法是,河东州即为今日的安宁-晋宁地区,王仁求碑以东小古城村的三泊城(又名华纳城)故址即为河东州州治旧址;另一种说法认为,河东州应在滇西洱海流域,州治为今大理凤仪镇;还有一种说法则认为,河东州是今安宁-晋宁地区,但王仁求有功于唐朝而得以遥领洱海之畔的凤仪地区……孰是孰非,迄今仍无定论。

(王仁求墓志铭碎片,安宁市博物馆藏)

最能体现王仁求功绩的应属咸亨三年(公元673年)王仁求出兵帮助唐王朝平息了滇西阳瓜州刺史蒙俭为首的叛乱。阳瓜州位于今大理巍山。咸亨初年,时任刺史的蒙嶲诏主蒙俭,纠集洱海地区的部分部族首领,对姚州发起大规模劫掠。叛军沿途隳城焚村,掳掠百姓。唐廷闻讯任命李义为姚州道总管,率领大军平叛,但“枭将失律,元凶莫惩”,一时难以取胜。受到征召的王仁求率领其部曲武装,“擐犀衣以奋击,驱虎旅而先登”,配合唐军,最终弭定了蒙俭之乱。新旧《唐书》中虽然记录了蒙俭的叛乱,但却忽略了王仁求平叛的身影,为此闾丘均便在碑文记录:“勋在王室,藏于盟府……中国蒙其惠,帝主劳其身”以表明王仁求在此次军事征伐中,立下了卓越的军功。碑上所记录的种种史实都填补了传统历史书写对唐初滇东地区本土势力的空白,将这一时期滇东地方豪强与唐王朝的互动往来及其自身较高的汉文化素养再度呈现于世人面前,具备极高的史料价值,因此近代云南名士李根源在研读完全碑内容后赞叹道:“详细读之,当年之滇,可得其概。”

三、结语

总之,王仁求碑文采斐然,叙事翔实,其在文学、文字、史实等方面都体现出了唐代初年中央王朝与滇东民族人士的交流交往与交融,开阔了今人对该问题的眼界,实为云南省乃至全国范围内不可多得的民族史实物资料。