长江网讯(记者万建辉 通讯员宋若虹)4月24日上午,备受瞩目的“2024年度全国十大考古新发现”在京揭晓,“湖北黄陂盘龙城遗址”成功入选。

2024年度全国十大考古新发现揭晓现场。记者万建辉截图

1990年以来,盘龙城遗址第二次入围“全国十大”

全国十大考古新发现,是由中国国家文物局委托中国文物报社和中国考古学会,每个年度举行的评选活动评选出,是中国考古文博界最权威最有影响力的评选。该活动始于1990年,在全国范围内评选本年度的重大考古发现,其评选标准要求符合国家文物局的报批手续,保证发掘质量,发掘内容要具有历史、艺术、科学价值,且为中国考古学科提供新的内容信息及新的认识。

盘龙城遗址考古项目负责人、武汉大学历史学院副教授孙卓在“2024年度全国十大考古新发现”终评会上发言。

本次评选活动由国家文物局指导,中国文物报社、中国考古学会主办。4月23日,终评会在北京举行,20个入围项目的代表依次登台,围绕各自项目的核心发现、研究价值及学术意义展开汇报演讲。每一位汇报人在结束演讲后,评审专家都进行了针对性的问答,保证评审环节秉持严谨公正的原则,依据考古成果的科学性、创新性、影响力等多维度标准,对入围项目进行了深入评估与审慎考量。最终,经过激烈角逐与严格筛选,“湖北黄陂盘龙城遗址”,从众多优秀项目中脱颖而出,荣获“2024年度全国十大考古新发现”。

盘龙城遗址位于湖北省武汉市西北郊,为长江中游商代前期规模最大的城市聚落,也是这一区域考古工作最为系统、历时最长的夏商时期的遗址。自20世纪五十年代发现以来,盘龙城遗址陆续发现有城垣、宫殿基址、贵族墓葬等重要遗迹及大量青铜器、陶器、玉器等珍贵遗物,展现出了极高的社会等级,是夏商时期中原文化向南扩张过程中的核心聚落。盘龙城考古工作揭开了探索长江流域青铜文明的序幕,并极大推进了中原王朝向南的扩张和经略、长江文明进程等问题的研究。

据了解,这是“全国十大考古新发现”评选自1990年启动以来,盘龙城遗址第二次入围终评,第一次获评年度十大考古发现。遗址考古领队孙卓在接受记者采访时说,这不仅是对盘龙城遗址最新考古发现的肯定,更是对盘龙城遗址十年探索大遗址考古的新思路、新方法、新技术的充分肯定,也是对盘龙城近年在考古助力遗址博物馆、国家考古遗址公园建设方面取得成绩的充分肯定。

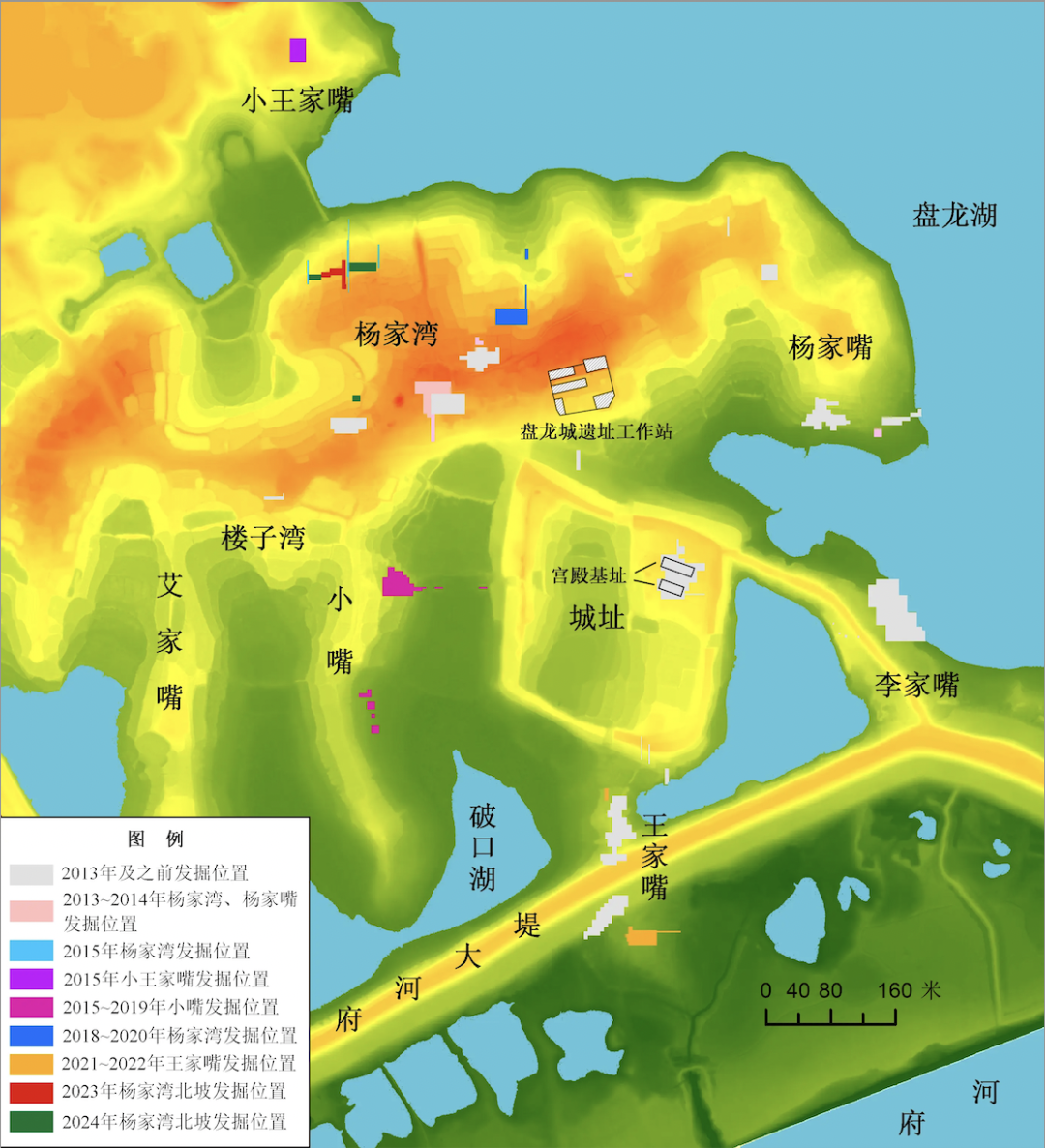

盘龙城遗址历年发掘位置示意图。

商代周边水位比今天低5—7米

盘龙城遗址考古项目负责人、武汉大学历史学院副教授孙卓介绍,2024年是盘龙城遗址发现70周年,2013年至今持续考古工作的十多年间,盘龙城联合考古队在王家嘴、小嘴、杨家湾、小王家嘴等地点持续开展了考古发掘,并在遗址保护区进行了全面的勘探工作。考古工作不仅发现了大量高等级的、制作工艺精湛的珍贵遗物,还进一步复原出盘龙城城市聚落在商时期的空间分布情况及景观特征;首次证实了盘龙城存在较大规模的青铜器专业化生产作坊;揭示出盘龙城城市聚落的布局特征及变迁。

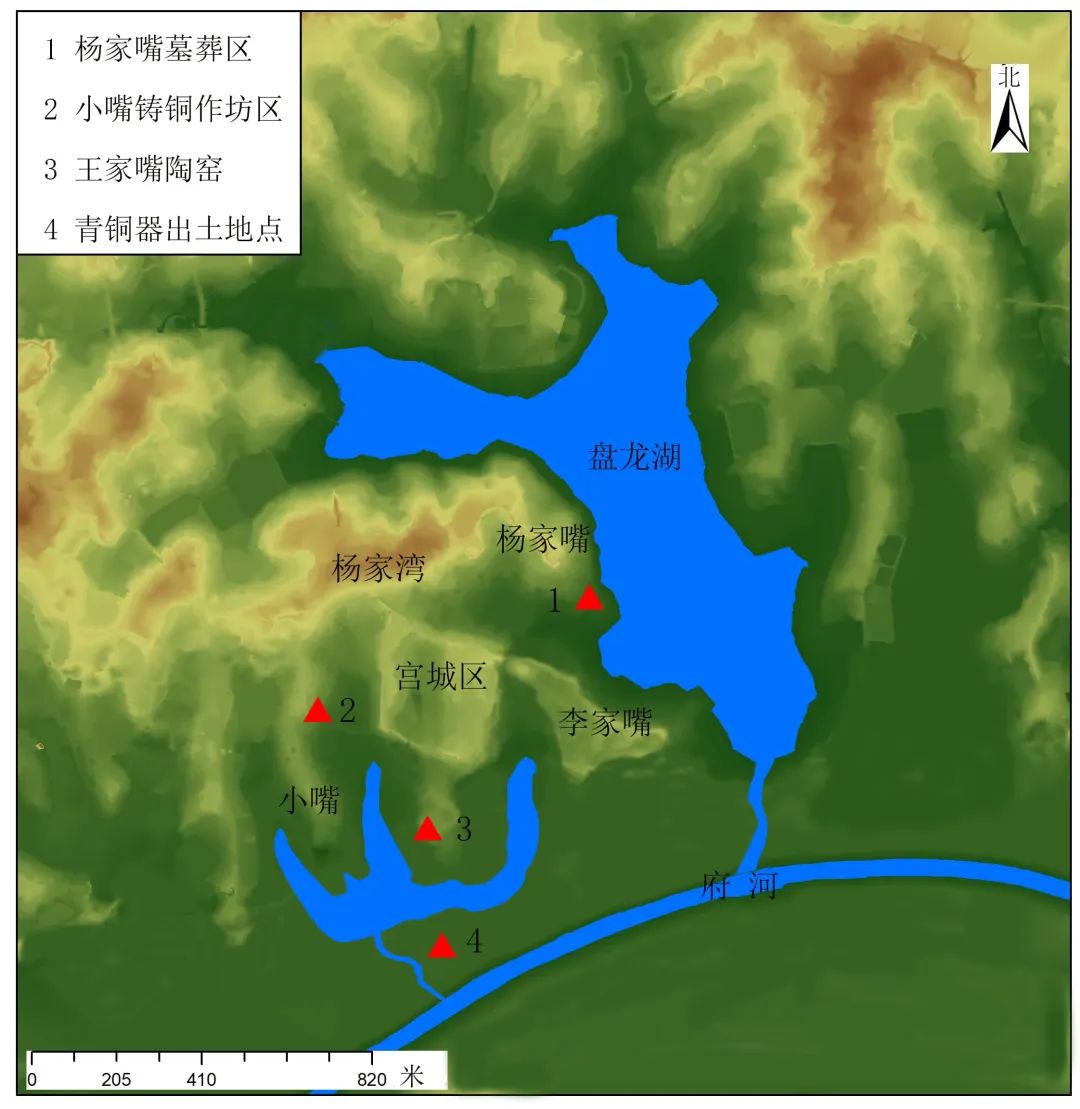

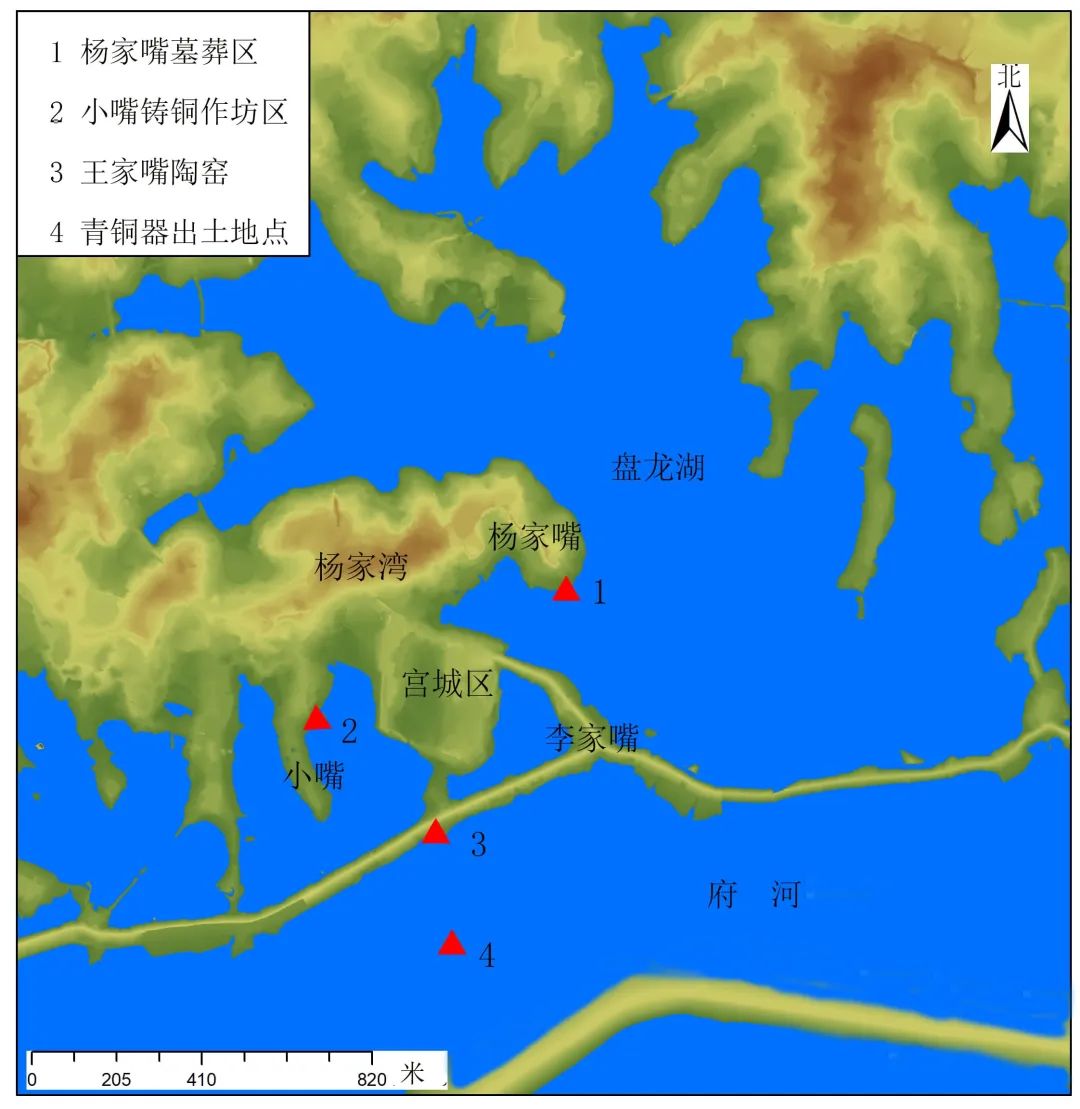

盘龙城遗址古、今地貌景观的变化。上图为模拟古代水位较低时地貌景观,下图为当今丰水期时地貌景观。

对盘龙城遗址展开景观和环境考古学研究,探索遗址周边水位变迁与遗址景观变化之间的关系,修订了以往对遗址破碎化景观的认识。盘龙城遗址现今呈现出多道岗地向水面延伸的、破碎化的地貌景观。通过系统性的考古勘探、调查和湖底发掘,认识到商时期整个遗址周边河湖水位至少比当今水位低5—7米。盘龙城遗址商时期遗存从现在所见主要分布在岗地和临湖岸边,实际应延伸至当今湖底,由此遗址的古今景观存在较大的变化。盘龙城城市聚落在商代使用阶段,应处于一个较为完整的空间。

明确盘龙城遗址存在铸铜手工业生产,深化认识以盘龙城为中心商代长江中游的物料流通网络。在城址区西侧的小嘴地点发现铸铜手工业作坊遗存,首次在早商时期的地方中心城市中发现明确的铸造青铜容礼器的证据,表明早商时期地方城市能够获取青铜资源、铸造青铜器,为重新认识商王朝早期中央与地方的关系提供重要资料。

小嘴地点发掘出土铸铜遗物。

小王家嘴墓葬发现的青铜器。

小嘴地点的发掘揭示出以灰沟和房址为主要遗迹布局的铸铜手工业区,出土大量陶范、陶坩埚,铜冶金渣、炉壁及青铜器残块、砺石、木炭块等与青铜器铸造活动相关的遗物。陶器类型和碳十四测年指示出铸铜生产遗存的年代集中于二里冈上层,与西部城址、李家嘴贵族墓葬区使用的阶段相当。研究表明盘龙城小嘴地点的铸铜手工业在原料和技术上与中原郑州存在高度的一致性,金属物料可能来自赣北的瑞昌地区。这也是首次从实物资料证明长江以南铜矿资源带、盘龙城商城和郑州商城在青铜资源上的交流互动,由此表明盘龙城在中原王朝获取南方产品、资源中所占据的中心性地位。

城市布局由南向北,地势由低到高

近年研究,动态地揭示盘龙城城市聚落核心区及聚落布局的变迁过程,更新了以往学界对于盘龙城聚落以城址、李家嘴贵族墓葬为中心布局的认识。盘龙城城市聚落曾被认为以城址和李家嘴贵族墓葬为中心,周边分布有一般性聚落点。根据近十年的考古发掘和资料梳理,盘龙城城市聚落核心区域实际经过了三个阶段的变迁,由此整个城市形成三个大的发展阶段。其中在聚落早期,城市的核心区位于遗址南部靠近府河北岸的王家嘴地点。考古发掘在这一区域发现有属于盘龙城遗址偏早阶段的大型灰沟、灰坑等遗迹现象。从出土陶片类型观察,年代大体属于二里冈下层偏早阶段,碳十四测年数据目前多落在公元前1600年前后。

盘龙城城市聚落第一阶段核心区域。

在第二个阶段,盘龙城城市聚落形成了以城址、宫殿基址、李家嘴贵族墓地为核心的聚落布局,并在城址西侧小嘴地点发现这一阶段的铸铜作坊;城址南侧的王家嘴地点发现这一阶段的多处成列排列房址和关联性灰坑,应为城址外围的居址区;此外在遗址北部的杨家湾、杨家嘴等地点也零星发现有这一阶段的堆积。这一阶段的年代大约属于二里冈下层偏晚至二里冈上层,碳十四测年数据目前多落在公元前1500—1400年前后。

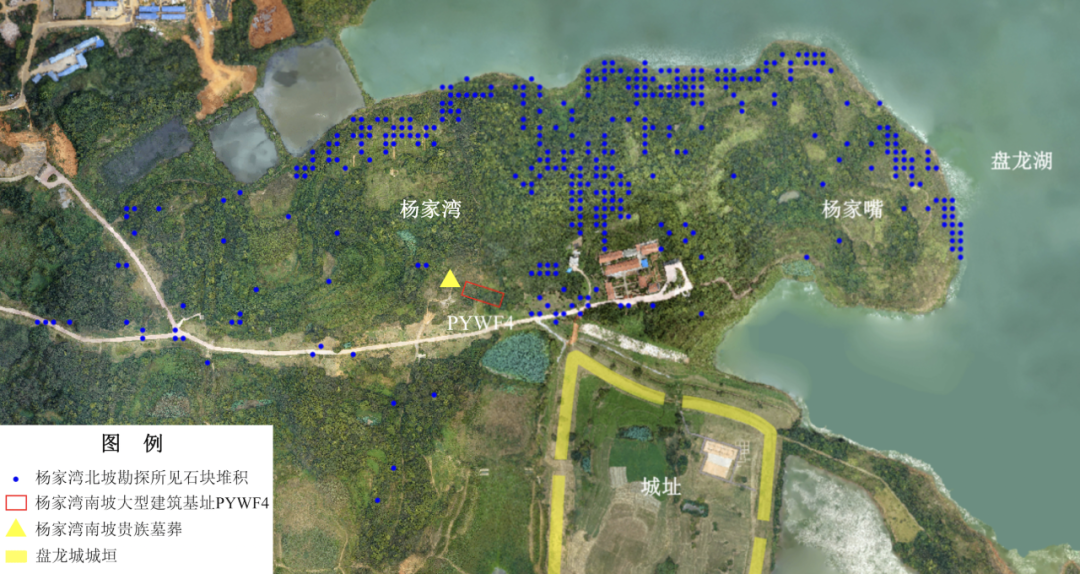

第三个阶段城址区遭到废弃,聚落的核心转移到北部地势较高的杨家湾岗地。杨家湾南坡曾发现多座高规格的青铜器墓葬和大型建筑基址,并在遗址北部的小王家嘴地点还发现成组的墓葬群,部分规格较高。这批遗存的年代均集中于盘龙城最晚的阶段,大体属于中商时期,碳十四测年数据目前多落在公元前1300年前后。

由此可知,盘龙城城市聚落布局存在一个由南向北、由地势较低的王家嘴到城址,再到地势较高的杨家湾的发展;也展现出中原王朝对边疆经略的动态历程。

超越军事据点说、方国说,为“地区中心性城市”

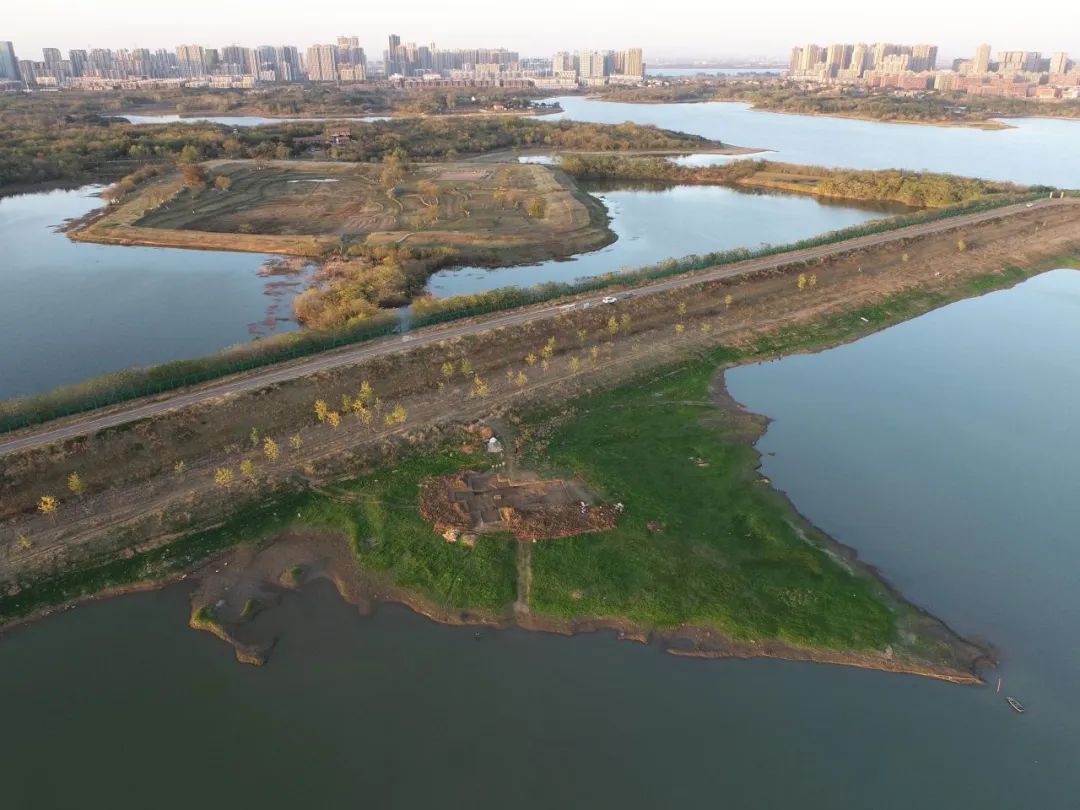

孙卓告诉长江网记者,盘龙城遗址2024年考古工作取得新进展,进一步确认杨家湾北坡存在着大面积石头垒砌的人工遗迹,年代属于盘龙城城市聚落的最晚阶段。

2023年至2024年初的工作中,杨家湾北坡首次揭露出走向和形状较为明确的大型条带状石砌遗迹,已揭露部分东西整体长约81米,最宽处约5米,方向为北偏西约20°。自2024年初至今,考古队进一步确认杨家湾北坡存在着大面积石头垒砌的人工遗迹,年代属于盘龙城城市聚落的最晚阶段。经过勘探石头堆积范围东西长约350米、南北最宽处约80米,展现为核心区北部边缘大型的石构工程建筑。

杨家湾北坡发掘区石砌遗迹西部。

杨家湾南部贵族居—葬核心区和北部石构建筑,共同构成了盘龙城遗址晚期城市聚落的中心区域,表明盘龙城城市聚落晚期遗址具有较高的社会等级,以及中心区域因地制宜的城市规划格局。盘龙城遗址高规格的遗迹现象和高强度的石构工程建筑,进一步展现出其地区中心城市的地位。

盘龙城杨家湾北坡勘探所见石块堆积的分布。

孙卓说,以往关于盘龙城城市的性质,多有军事据点说、方国说等不同观点。而通过十年的持续性工作,在理清盘龙城聚落布局及其变迁的基础上,可见盘龙城在其发展过程中应属于地区中心性的城市。而围绕以青铜为代表的资源,长江中游又以盘龙城为中心形成了地区资源和产品的流通网络,并且这种物料流通受到中原商王朝的影响和控制。上述工作表明盘龙城城市应作为中原王朝向南经略的政治中心这一社会性质,深刻展现出长江流域早期文明的发展以及长江、黄河流域文明的统一进程。

串联起黄河流域和长江流域,形成双大河文明结构

武汉大学历史学院考古系教授、博士生导师,武汉大学青铜文明研究中心主任张昌平,多年来从事商周考古与青铜时代青铜器方面的相关研究工作,曾担任盘龙城遗址考古项目负责人。他表示,盘龙城遗址是长江流域等级最高、规模最大、遗迹最丰富的夏代和商代早期遗址,盘龙城考古首次实证了夏商王朝的疆域到达长江流域,推动了长江流域和黄河流域共同作为中华文明摇篮的社会认知的形成。

杨家湾M17出土金片绿松石兽面形器。

同时,盘龙城在中华文明进程中具有重要地位:盘龙城是夏商王朝设立在长江流域的统治中心,开启了古代中国的中央—地方国家治理模式;盘龙城为长江流域带来了青铜文明,推进了长江流域的文明进程;盘龙城串联起黄河流域和长江流域,形成了大河文明中的双大河文明结构。

杨家湾M17出土青铜带鋬觚形器。

张昌平说,自1954年盘龙城遗址发现以来,一代代考古学家在盘龙城倾注了他们的努力。2024年是盘龙城发现七十周年、考古发掘五十周年的时间节点,总结盘龙城的历史地位、盘龙城考古的学术意义,可以说适逢其时。“作为盘龙城考古的参与者,始自十年前我开始参与到盘龙城考古中的那一刻。因为我和武大的师生们、盘龙城考古队的同仁不单是面对重要的盘龙城遗址,还需要在俞伟超、李伯谦、陈贤一等泰斗级前辈们的工作基础之上,进一步推进盘龙城考古。我们在盘龙城考古中的点滴进展,都能感受到盘龙城的厚重,感受到前辈工作的不易!”(以上照片由盘龙城遗址博物院提供)

(值班总编辑 蔡早勤 值班主任 张萌 值班编辑 王冲)