2006年,夫妻俩凝聚半生心血的《书法篆刻工具丛书》获中国书法最高奖“兰亭奖”。图为樊中岳先生与贤内助陈大英。

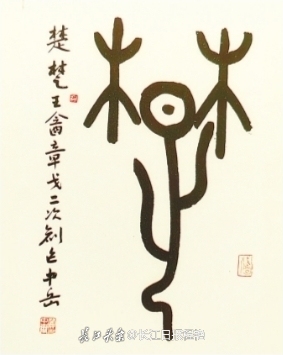

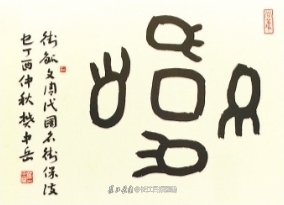

樊中岳先生探索创作了一批古文字符号与造型作品——金文奇趣字。上图分别为“楚”“卫”。

他的人生总在“既定轨道”与“心之所向”间选择后者——年少时投身军旅,却与笔墨结缘;本可安稳仕途,却选择与古籍为伴;退休后没有优哉游哉,却埋首破解千年文字密码。

82岁的樊中岳,用一生诠释“热爱可抵岁月漫长”,更以刀笔为舟,在时光长河中留下永不褪色的文化印记。

“一手枪、一手笔”结缘笔墨

年少的樊中岳梦想成为一名农学家,用科学改变中国农业的面貌,但命运却为他准备了另一条道路——参军入伍改变了他的人生轨迹。

在部队里,这个清瘦的青年不仅是一名机枪射手,还要完成文书工作。正是这段“一手拿枪、一手执笔”的军旅生涯,让他与笔墨结下不解之缘。

1968年退役后,他成为湖北第三内燃机配件厂的一名工人。机器轰鸣声中,这个“不务正业”的青年总攥着报纸如饥似渴地阅读,《长江日报》散发出的油墨味道,成了他记忆中最鲜活的香气。

1974年,月薪38.44元的樊中岳做出一个“疯狂”的决定:掏出20元“巨款”报名书法家程与天的函授班。这笔学费花去了他半个多月的工资,却让他从此确认了此生挚爱——书法。

1980年,他带着推荐信拜师谷有荃,开启了五年系统学习,走上书法篆刻的艺术道路。彼时,篆刻工具稀缺,他求工厂铁匠打造出三把雕刻刀,这三把“土制”刀具陪伴他大半生,见证了他从工人到艺术家的蜕变。

“书法新华字典”获“兰亭奖”

1985年,42岁的樊中岳面临人生分岔路口:安于科级干部职位或去初创的《书法报》当秘书,他毫不犹豫选择了后者。

在报社,他既是“拼命三郎”,也是慧眼伯乐——硬笔书法板块在他手中从专栏发展为独立报纸。2005年,《书法报·硬笔书法》创刊,为硬笔书法的普及与提高做出贡献。

白天编报,深夜著书。樊中岳与妻子陈大英的编著生涯始于1992年的《常用篆书速查手册》。当时没有电脑,在编辑《金文速查手册》时,陈大英便手抄剪贴古籍字体。为查证一个字,夫妇俩周末泡图书馆、跑旧书市场,陈大英长期伏案辅助在他身边,落下颈椎病和肩周病。

1996年,樊中岳坚持将妻子列为合著者,“没有她,这些书只是废纸”。

2006年,夫妻俩得到最大喜讯:凝聚半生心血的《书法篆刻工具丛书》获中国书法最高奖“兰亭奖”,成为业界公认的“书法新华字典”。

以刀为笔潜心践行社会责任

2003年退休后,樊中岳的艺术生命迎来二次绽放。

专注章草艺术的提升,“樊中岳章草《大学》”被列为湖北省文联2010年度重点文艺创作项目,由湖北美术出版社出版。倡导古文字合文书法,书写编著出版《合文书法字汇》,填补了古文字合文空白。潜心于楚金文研究及创作,形成了独特的楚金文艺术风格,影响较大。

有别于一般书家的技艺之路,钟情于“古代图形文字”的研究创作,他创作了一大批风格突出、视觉冲击力很强的图案作品。

他以刀笔践行社会责任:2012年,《二十四孝》篆刻展用艺术传递孝道;2021年《篆书千字文》推动楚金文普及;2024年“崇文尚孝”主题展中,他创作的“十二生肖”系列文创作品风靡市井——陶盘古朴、棒球帽时尚,古老文字以新姿态融入现代生活。

寻找下一双接过篆刀的手

作为西泠印社社员、华中师大书法导师,樊中岳最深的遗憾是“衣钵难寻”。“年轻人静不下心学篆书了”,他抚摸着陪伴半生的雕刻刀叹息。82岁的他仍在与时间赛跑:编书、办展、带学生,追求书法艺术的创新与高度,唯恐文明的火种在喧嚣中熄灭。

从农家子弟到军旅文书,从工人到大家,樊中岳用时间证明:热爱不是瞬时的焰火,而是静默燃烧的火炬,照亮来路,亦指引去途。

斜阳穿过木格窗棂,在堆满书稿的案头投下斑驳光影。他伏身于泛黄的宣纸间,枯瘦的手指逐行拂过墨迹,时而提笔圈注,时而凝神沉吟。纸页翻动的簌簌声在寂静中格外清晰,恍若沙漏细数光阴——这位八旬老者伏案校书的身影,正将千年文字的重量,一寸寸刻进新的时光年轮。

文/程艳 实习生程稣娅

图/喻志勇