为落实《义务教育数学课程标准(2022年版)》精神,聚焦小学数学核心素养培养,4月8日下午至9日上午,四川广安市广安区北仓路小学校数学组举办了课堂教学大比武活动。本次活动以“统计与概率”为专题,围绕条形统计图与折线统计图的教学展开。6位青年教师通过现场授课进行教学竞技,全体数学教师全程参与观摩研讨。

聚焦核心素养 课堂精彩纷呈

张清清老师以“更换奖励印章”为趣味主线,带领学生统计“猫、狗、兔子、乌龟”的喜爱数量,将统计知识转化为贴近低段学生的实践任务。课程遵循“收集—整理—表征—应用”流程,先用圆片直观对应数量,再通过直条图对比,自然引出条形统计图“直条长短代表数量、便于比较”的特点。结合“以一当几”的刻度选择讲解,解决星星不够用的现实问题。整节课通过操作体验(绘图)、对比分析(圆片与直条)突破难点,让学生在趣味情境中理解统计的简洁性与实用性,有效培养数据意识与图表应用能力。

杨祎祎老师以广安区2024年6月空气质量为切入点,从数据收集、整理到统计表完成,循序渐进培养学生数据处理能力。通过直观呈现条形统计图,聚焦“直条高低对应数据多少”的核心关联,拆解图表组成,建立可视化认知。在对比统计表与条形图时,引导学生自主发现“直观、易比较”的优势,深化图表功能理解。依托“一周课表统计”任务,将知识迁移到校园生活场景,强化数学服务生活的应用意识。整节课以生活情境为纽带,以“观察—分析—操作”为主线,让统计知识在真实体验中落地,提升学生数据意识与实践能力。

朱蓓琳老师以“旅游天气准备”为生活切口,从整理气温表格出发,先回顾条形图“比高低”的静态功能,再以“预测天气变化”的需求自然引出折线图。课堂中,她通过手势模拟体温变化、股价波动等实例,拆解“点表数值、线显趋势”的核心要素,帮助学生建立直观认知。结合“血液酒精含量变化”的真实数据,引导学生经历描点、连线、标注的完整绘制流程,在实践中理解折线图“呈现数据”与“推断趋势”的双重价值。整节课以情境串联知识,通过多模块生活类比、新旧图表功能对比及阶梯式任务设计,让学生在解决真实问题中实现统计思维进阶,彰显“数学服务生活”的教学理念。

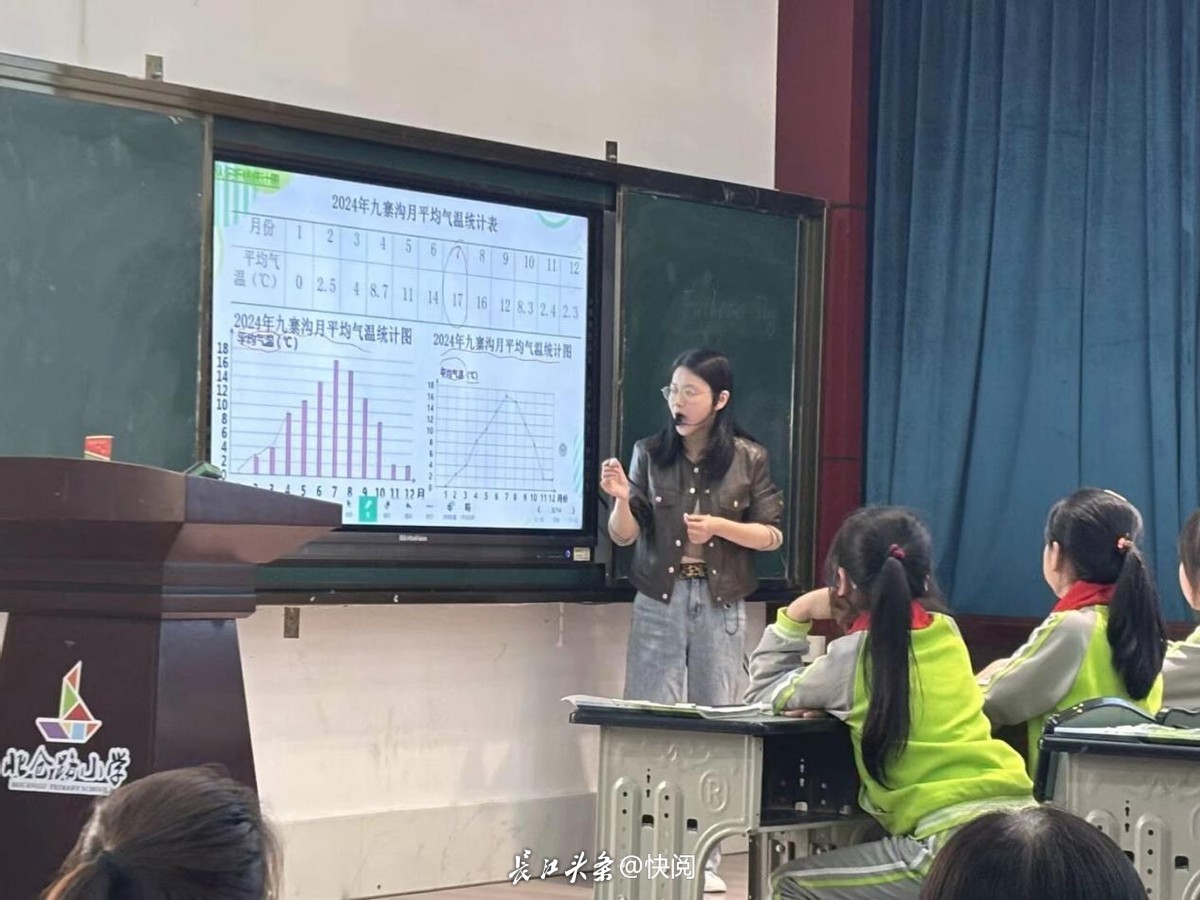

熊妍姿老师以九寨沟美景视频创设沉浸式情境,将温度数据融入风景探究,从条形图整理温差自然过渡到折线图趋势分析。针对“纵轴单位选择”的难点,她设置“6ml刻度拥挤、2ml刻度繁琐”的认知冲突,引导学生通过讨论、试画自主确定“10ml为最优单位”。这一过程将机械绘图转化为“数据特征分析→表征方式决策”的思维训练,既凸显学生主体地位,又让“根据数据特点选择工具”的统计思维在操作中落地。整节课融情境趣味与方法建构于一体,有效提升学生数据分析与问题解决能力。

邓英杰老师以哪吒与敖丙旅行故事为脉络,将衣、食、住、行转化为统计任务:“衣”环节对比条形图与折线图,建立“折线图看趋势”的认知;“食、住”板块结合美食开销、酒店价格,让学生在绘制中掌握操作要点并分析趋势。结尾增设记单词数量变化任务,关联个人学习数据。整节课通过故事化情境、阶梯式任务设计,让抽象统计知识在趣味实践中具象化,从观察、操作到应用逐步进阶,激发学生数据敏感度,实现情境性、实用性与知识性的统一。

黄国民老师以生活中的统计导入,设计条形图变形记为教学主线,通过动态课件演示“化条为点、连点成线”的过程,破解折线图形成的抽象难点。课堂中,他构建“竞技+探究”双轨机制,男女生竞赛让学生在对比中归纳条形图“比多少”与折线图“看变化”的区别。这种可视化演示破抽象,游戏化探究促理解的设计,既遵循认知规律,又通过多元互动激活课堂,让学生在操作中理解图表关联,在对比中掌握折线图特征,实现知识建构与素养培育的双重目标。

以生为本 让探究成为思维生长的阶梯

数学大组长贺蔓霖老师在评课中聚焦“以生为本”,肯定教师通过问题链、旧知迁移、生活情境等让知识具象化的智慧,如朱倍琳老师的实例拆解、邓英杰老师的故事化任务。她建议强化探究过程,如留足时间让学生自主发现折线图“点线”特征,细化描点等操作示范,避免“告知式”教学。强调统计教学应立足学生视角,通过条形图与折线图的功能衔接,培养“根据数据需求选工具”的统计意识,为教学改进指明“退一步促发现”的方向。

“三个走向”引领统计教学育人新方向陈建勇副书记在活动总结中,从育人高度提出“三个走向”:以“用”为纲,通过完整数据处理链条,培育“用数据解决问题”的工具意识;以“融”为径,借助信息技术与多学科融合,发展综合素养;以“人”为本,聚焦数据素养,让统计教学成为理性思维与问题解决能力的孵化器。他指出,六堂课不仅展现“怎么教”的智慧,更叩问“为何教”的本质,彰显统计教学在培养“数据时代理性决策者”中的深层价值,为未来教学明确“从技能到素养”的进阶路径。

此次活动为青年教师搭建了展示平台,推动教师将新课表理念转化为生动的教学实践,让数据意识真正成为学生认识世界的数学眼睛。 (熊丹 张小玲)