清明,作为二十四节气中唯一兼具节令与节日双重身份的文化符号,既是天文历法的精确刻度(太阳黄经达15°),也是农耕文明与生命哲学的凝练表达。2025年清明为4月4日,此时万物“洁齐而清明”(《月令七十二候集解》),桐花初绽、田鼠化鴽、虹现天际的物候特征,既勾勒出春日的生机,也暗含古人对生态平衡的朴素认知。这一时节,北方“种瓜点豆”,南方“插秧护花”,农谚与科技的结合,使古老的节气智慧在现代乡村振兴中焕发新活力。

其历史可追溯至久远的古代,《淮南子》中就有关于清明节气的记载,它最初是古人根据天文现象和物候变化总结出来的时间节点,用于指导农业生产和日常生活。随着时间的推移,清明逐渐融合了寒食节等节日的习俗,成为一个具有丰富文化内涵的重要节日。

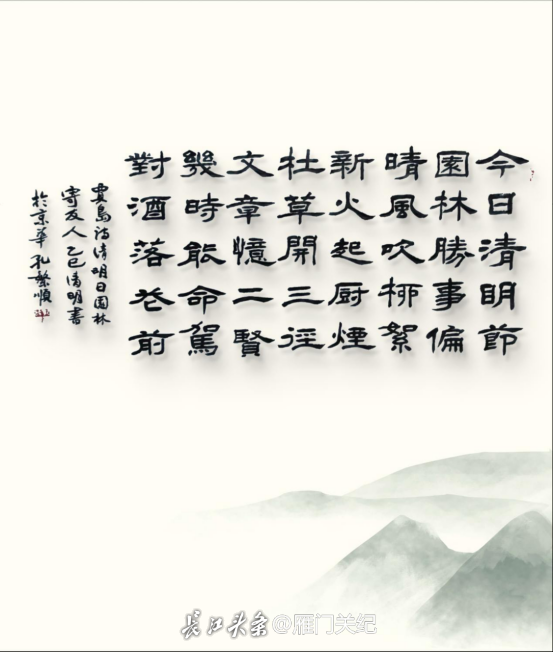

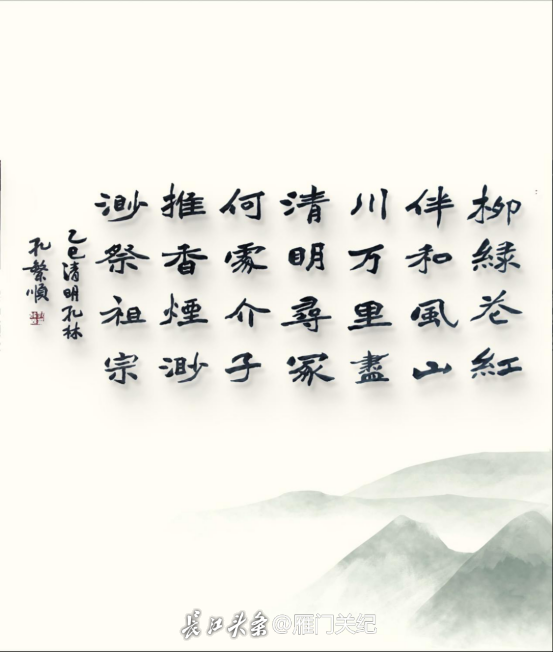

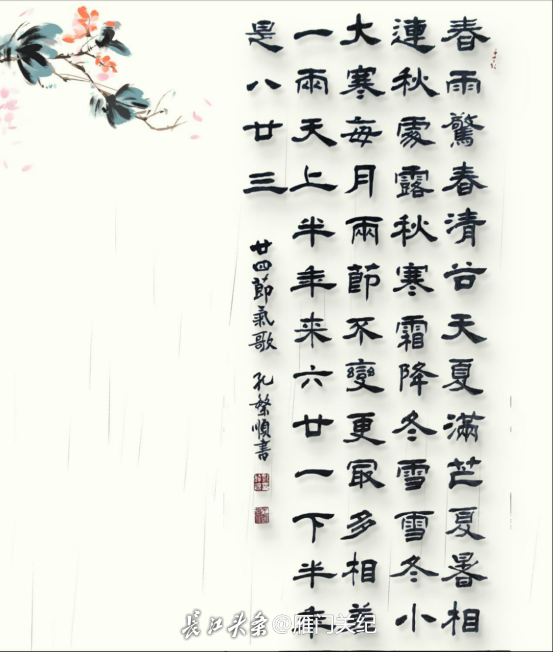

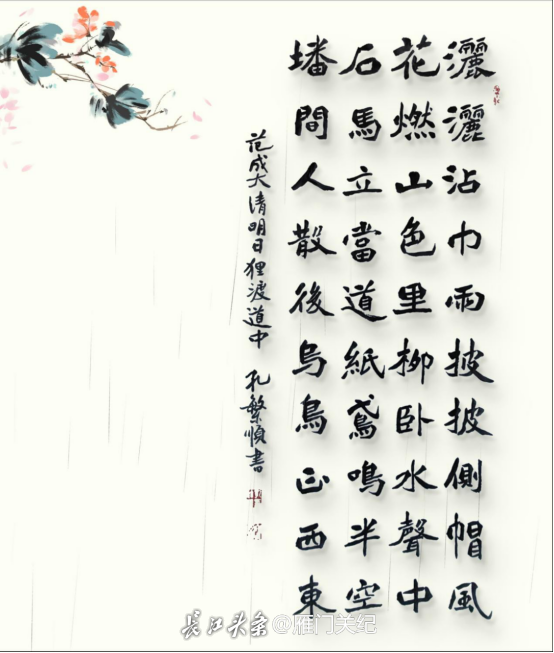

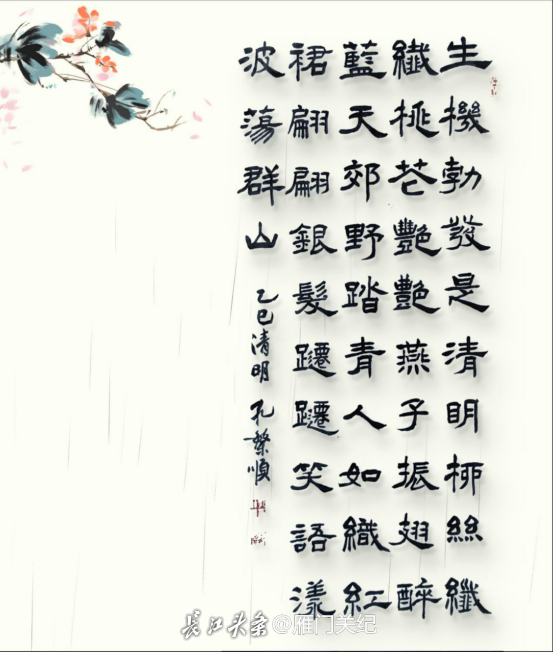

清明祭祖是中华民族慎终追远的集体记忆,而孔氏家族的祭奠礼仪尤为庄重。孔子后裔秉承“必丰、必洁、必诚、必敬”的训诫,于清明齐聚曲阜孔林,以虔诚之心礼祭先祖。这一仪式不仅是血缘纽带的延续,更是儒家“孝悌”“礼序”精神的具象化。如孔繁顺将军诗作《乙巳清明孔林》所绘:“柳绿花艳山川明,祭祖怀贤介子推”,既写景致之清朗,又寓含对先贤的追慕。清明的三候“一候桐始华;二候田鼠化为鴽;三候虹始见”,宛如一幅细腻的自然画卷。桐花绽放,那洁白或淡紫的花朵点缀在枝头,为大地增添了一抹绚丽的色彩,也宣告着春天的蓬勃生机。田

在全球化背景下,清明祭孔活动已成为中华文化“走出去”的窗口。孔子后裔以祭礼为纽带,将儒家“仁爱”“和谐”思想注入时代议题。

《月令七十二候集解》中对清明的解释为:“三月节……物至此时,皆以洁齐而清明矣。”古人认为在清明时节,万物经过寒冬的洗礼,变得清洁明净,呈现出一种清新、明朗的景象。这反映了古人对自然的敏锐观察和深刻理解,他们将自然现象与人类的生活和精神世界相联系,赋予了清明节气丰富的文化内涵。

与现代气候观测相比,古人的认知更多地基于直观的感受和经验的积累。虽然现代科技能够提供更精确的气候数据,但古人对自然的敬畏和对生命的尊重,依然值得我们学习。例如,古人通过观察桐花开放来感受春天的气息,这种对自然细微变化的关注,让我们更加珍惜大自然的恩赐。

清明时节,气候逐渐变暖,大部分地区的气温回升,降水增多,是春耕春种的黄金时期。农谚“清明前后,种瓜点豆”形象地说明了这个节气对农事活动的重要性。在北方,小麦开始拔节,需要加强田间管理;在南方,早稻开始插秧,油菜进入盛花期,需要及时施肥和防治病虫害。随着现代农业科技的发展,节气文化在乡村振兴中依然发挥着重要作用。

清明的民俗文化丰富多彩,其中放风筝和插柳是两项具有独特魅力的习俗。放风筝是清明时节一项传统的户外活动,人们在空旷的田野或广场上放飞风筝,寓意着放飞烦恼和疾病,祈求健康和幸福。风筝的形状各异,有蝴蝶、老鹰、燕子等,五彩斑斓的风筝在天空中飞舞,构成了一幅美丽的画面。插柳也是清明的重要习俗之一,民间有“清明不戴柳,红颜成皓首”的说法。人们在清明这天折柳插于门楣,或戴在头上,据说可以辟邪驱鬼。在饮食方面,不同地区有不同的清明美食,如北方的馓子、南方的艾粄等。这些民俗文化不仅丰富了人们的生活,也传承了中华民族的传统文化。

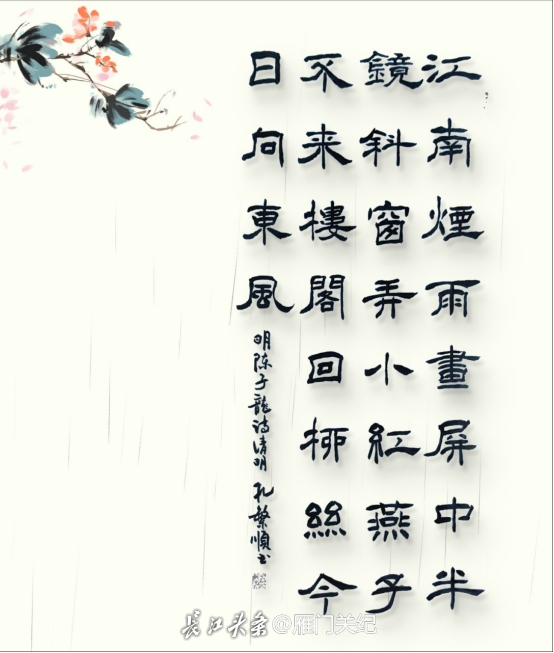

唐代韦庄的《台城》:“江雨霏霏江草齐,六朝如梦鸟空啼。无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。”这首诗创作于晚唐时期,当时社会动荡不安,王朝兴衰更迭频繁。诗人在清明时节来到台城,看到江雨霏霏、江草萋萋的景象,不禁感慨六朝的繁华如梦般消逝,只留下鸟儿的空啼。而台城的柳树却依旧如烟如雾地笼罩着十里长堤,显得那么无情。从文学人类学的角度来看,这首诗通过对清明时节台城景色的描写,展现了历史的沧桑和生命的无常。柳树作为一种自然景观,在诗中成为了历史的见证者,它见证了六朝的兴衰,也见证了岁月的流转。诗人借景抒情,表达了对历史变迁的感慨和对人生的思考。

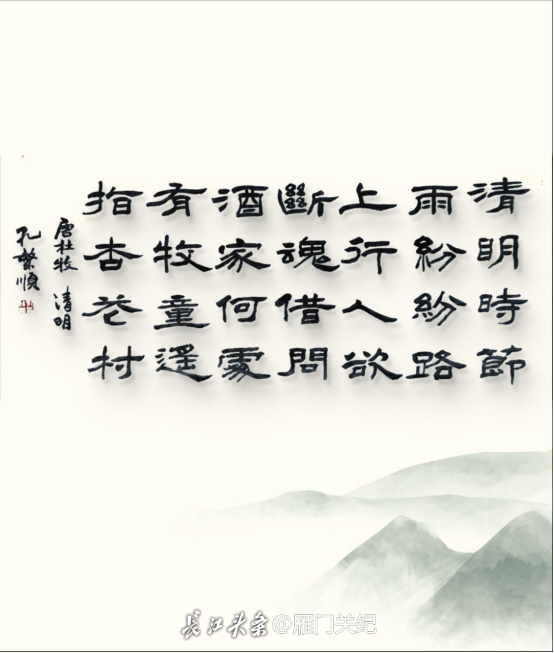

从古代到现代,清明节气在文学作品中的呈现方式发生了很大的变化。在古代诗词中,清明常常与哀伤、思念等情感联系在一起,如杜牧的《清明》、高翥的《清明日对酒》等,这些诗词通过描绘清明时节的细雨、墓田等景象,表达了人们对逝去亲人的思念之情。而在现代文学作品中,清明的意象更加多元化,它不仅可以表达哀伤和思念,还可以展现春天的生机和希望。例如,一些作家在清明时节描写大自然的美景和人们的户外活动,体现了对生命的热爱和对美好生活的向往。这种文学审美流变反映了社会的发展和人们思想观念的变化。清明不仅是自然的节律,更是一场跨越千年的文化对话。从孔林祭奠的肃穆到田间地头的劳作,从诗词中的哲思到乡村振兴的实践,它提醒我们:在科技昌明的今天,仍需以“必诚必敬”之心守护传统,以“有为”之志开拓未来,方能如清明时节的虹光,架起连接古今的桥梁。

孔繁顺少将,山东曲阜人氏,系至圣先师孔子第七十四代嫡裔。幼承家学,髫龄即显翰墨天赋,自小学至中学长期担任校园宣传主力,以稚笔题写板报墙报,于方寸间初展书艺才情。

军旅生涯四十余载,虽案牍劳形而不废临池之志。自执笔从戎伊始,即立“晨昏双课”铁律:寅卯之交临古帖,戌亥时分习碑铭,寒暑无间六十春秋。自两汉简帛至晋唐法书,由钟张羲献至欧颜柳赵,尽得诸体精髓。尤以篆隶之古雅、楷行之端方见长,形成“骨气深稳而锋芒内敛”的独特书风。其书法造诣深获业界推崇,先后举办“军旅书墨展”等专题展览二十余场,百余幅作品入选国家级艺术大展。艺术评论家称其“既得庙堂气象,又具金石风骨,实为军旅书法家之典范”。

撰稿:张钧、魏传峰、谢爱平、董秀曼、王天佑。