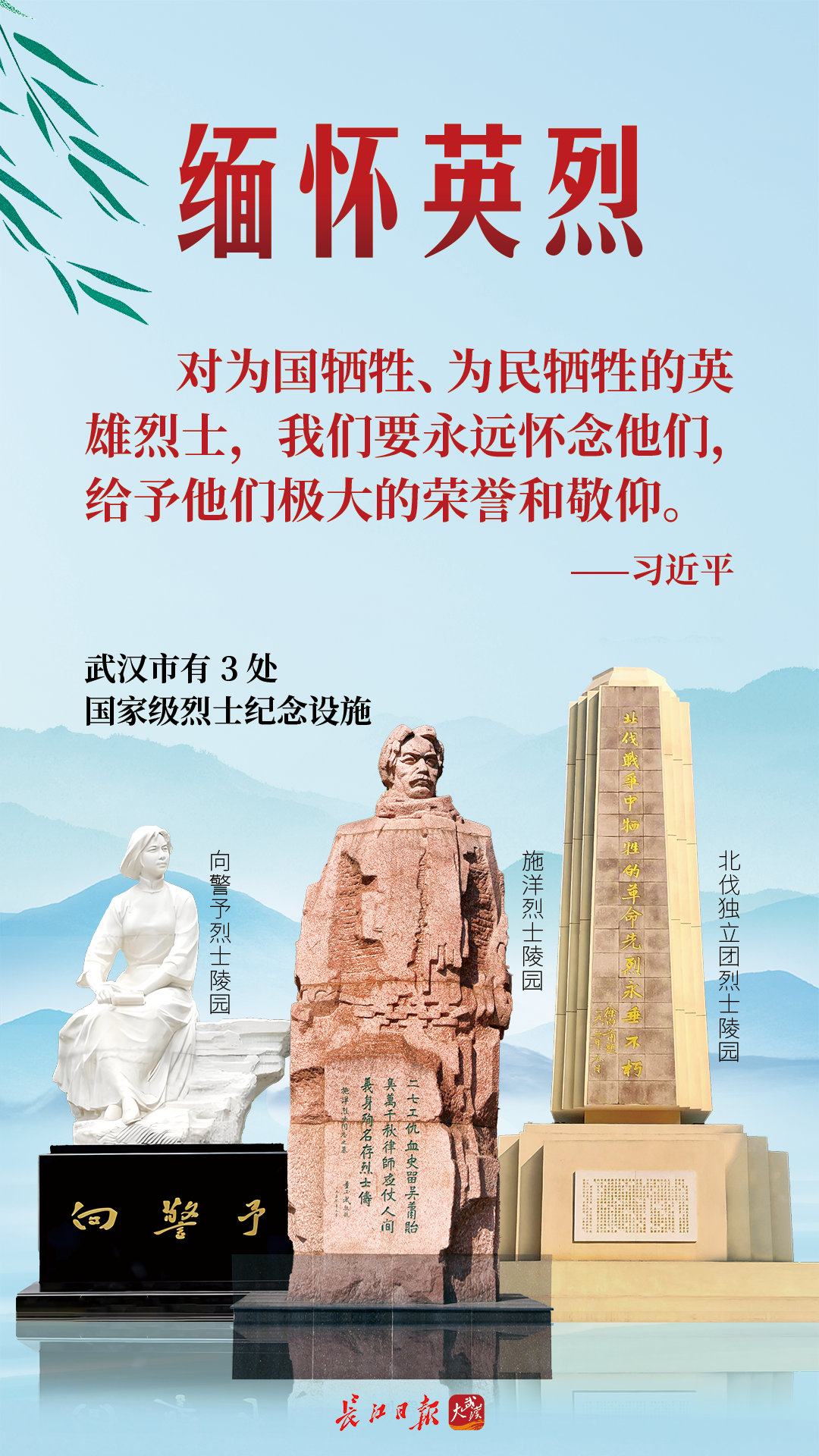

天地英雄气,千秋尚凛然。今年2月,退役军人事务部公布第七批国家级烈士纪念设施名单,位于武汉市的北伐独立团烈士陵园入选。北伐战争中攻打武昌城牺牲的191位烈士长眠于此,烈士纪念碑巍然耸立,墓碑上铭刻着“精神不死”“先烈之血”“无产阶级的牺牲者”等一行行小字,在阳光下熠熠生辉。

北伐独立团烈士陵园内的烈士纪念碑。

191棵水杉守护191位烈士

清明将至,记者来到烈士陵园探访,苍松翠柏傲然挺拔,仿佛在向长眠于此的英烈致以敬意。

时间回溯到99年前,中华大地军阀割据,为“打倒列强,除军阀”,北伐战争开启。

1926年5月,广东革命政府派遣国民革命军第四军独立团(叶挺独立团)作为北伐先遣队,从广东肇庆出发,挺进湖南。独立团屡摧强敌、所向披靡,突进平江,奇袭汀泗桥,激战贺胜桥,直逼武昌城下。

第四军独立团是大革命时期中国共产党直接领导和掌握的第一支正规革命武装。全团共有2000余人,以共产党员和共青团员为骨干力量,叶挺任团长。独立团内建立了中共支部,团部直属队和各营均建立党小组。

1926年9月初,北伐军开始围攻武昌,于当年10月10日攻克北洋军阀在江南的重要营垒——武昌城。此战中,191名国民革命军第四军独立团官兵壮烈牺牲。

1927年,国民革命军修筑了“国民革命军第四军独立团北伐攻城阵亡官兵诸烈士墓”,191位烈士从此长眠武汉,守护着这座他们曾为之战斗的城市。

4月1日,记者在陵园内看到,几近百年过去,1927年刻制的墓碑静静矗立,上面铭刻着191位烈士的姓名及“精神不死”“先烈之血”“无产阶级的牺牲者”等标语。陵园工作人员介绍,烈士墓的四周种植着191棵伟岸挺拔的水杉,象征191位烈士的英灵,寄托着人民群众对英烈的缅怀与崇敬。

陵园内的曹渊烈士纪念碑。长江日报记者 孙笑天 摄

烈士后人将捐出珍贵信函

墓碑上的191名烈士英名中,第一位是北伐独立团一营营长曹渊。烈士陵园中部,矗立着曹渊烈士的半身铜像,像座正面是徐向前元帅亲笔题写的“曹渊烈士纪念碑”,像座背面刻有曹渊烈士的生平事略。

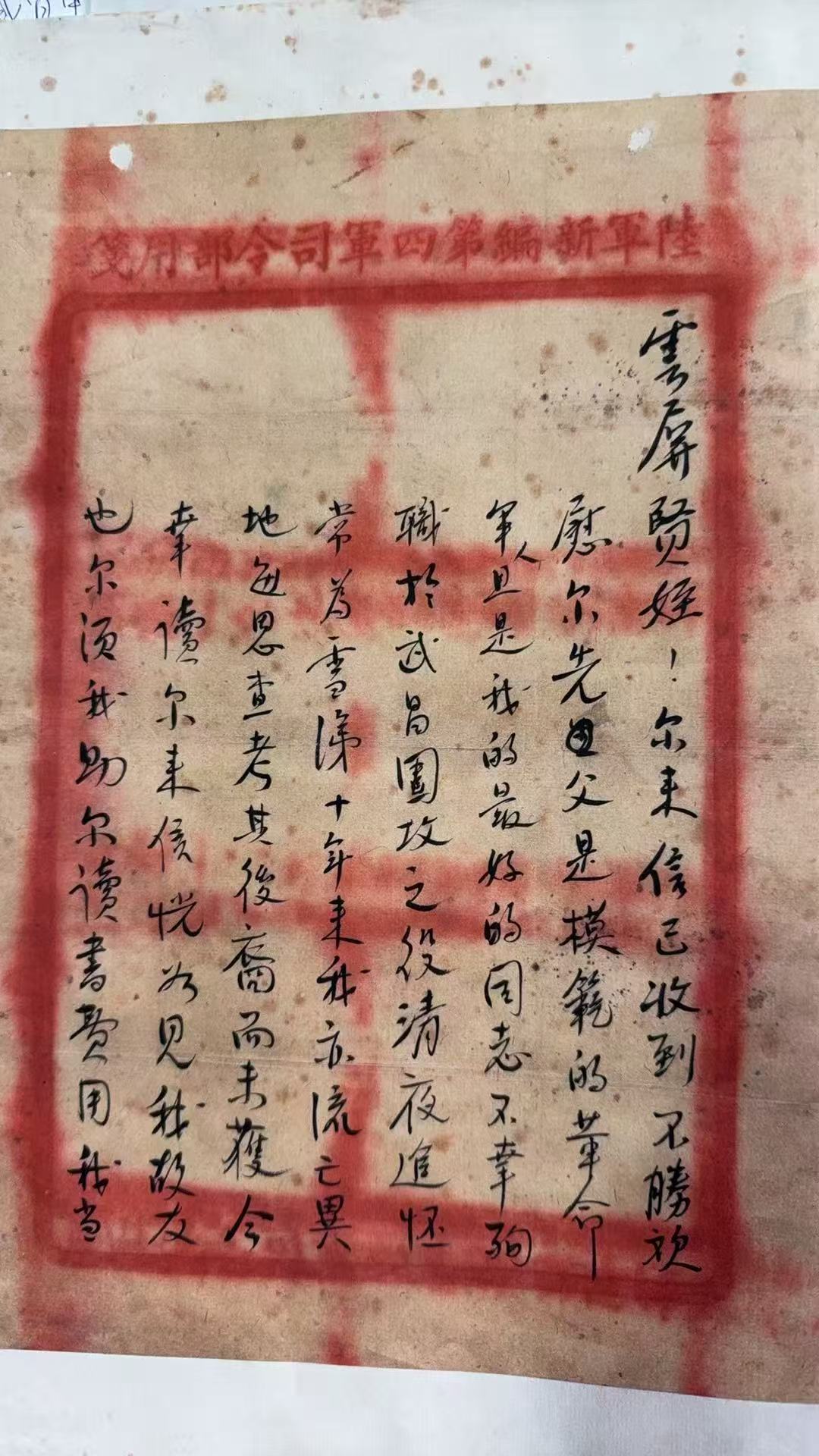

周恩来曾赞扬他:“为谋国家之独立,人民之解放而英勇牺牲了,这是非常光荣的。”叶挺称他为“模范的革命军人”。

“革命军人有进无退。”牺牲前,曹渊在战报中写下这句话。长江日报记者采访曹渊的孙女曹雪源和孙子曹海星时,他们表示,祖父是千万为信仰、为人民而战的革命烈士中的一员。

曹雪源介绍,祖父牺牲时,父亲只有2岁。她对祖父的了解,多是从长辈们的谈话中得来。在祖母口中,祖父平日言语不多,一旦发言却滔滔不绝、慷慨激昂。祖父曾先后考入安徽芜湖工读学校和芜湖公立职业学校,被同学推选为校学生代表和学生会主席,后因参加学生运动而遭退学。

1923年,曹渊跟随哥哥曹少修前往上海,在上海大学旁听,其间系统学习了马克思主义理论知识。1924年,他考入黄埔军校第一期,入学不久就加入了中国共产党。曹雪源说:“时任黄埔军校政治部主任周恩来参加了祖父入党的小组会,勉励他‘要做党的忠诚战士,做革命军队的优秀指挥员’。”同年11月,祖父以优异成绩毕业,被派到黄埔军校教导团学兵连任党代表。后又加入由周恩来领导发起成立、以共产党员和共青团员为骨干的中国青年军人联合会。

曹海星介绍,1925年,祖父因屡立战功升任国民革命军第一军第九团第一营营长。1926年北伐前夕,祖父因父亲生病回乡探亲,又赶回广东,在周恩来的推荐下,任国民革命军第四军独立团第一营营长。

“这次回乡,也是爷爷和父亲见的唯一一面。”曹雪源补充,此后,祖父随军征战,连战醴陵、浏阳、汀泗桥、贺胜桥等地,攻至武昌城下。

据中共武汉市委党史研究室的资料显示,这是北伐战争最为惨烈的战斗之一,曹渊率领第一营攻城,冒着炮火用竹梯爬上城墙,与敌展开殊死搏斗。在给叶挺写报告请求支援时,他写下“革命军人有进无退”,签署自己姓名时,被一发枪弹打中,“渊”字最末一笔被拖成三四寸长,牺牲时年仅24岁。

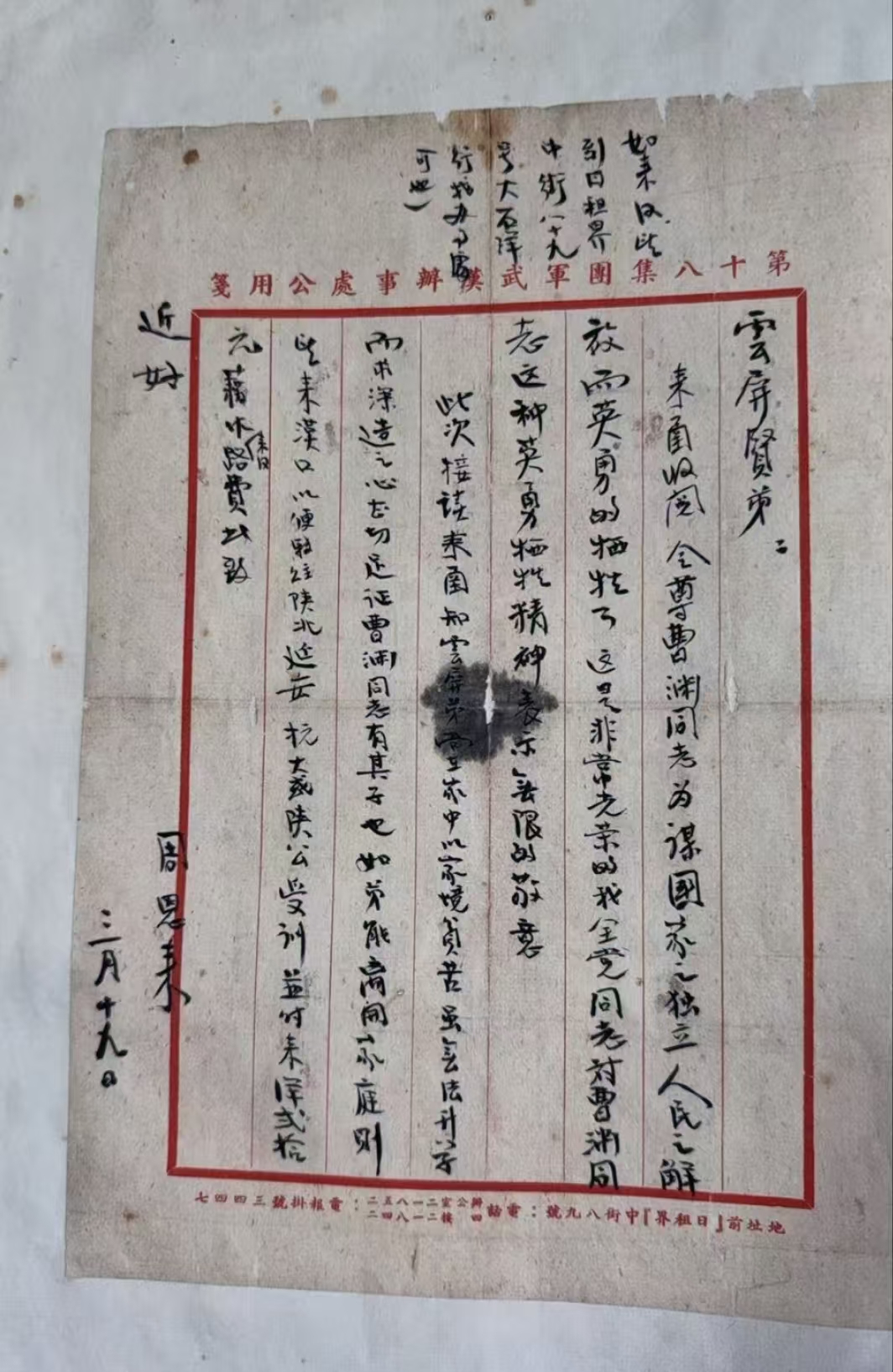

1938年,曹渊之子曹云屏14岁,在家人的帮助下,他分别给周恩来和叶挺写信。没想到,两位长辈先后给他写了回信。

曹海星介绍,当时,周恩来在汉口工作。在信中,他提出,如果父亲愿意离家,可以前往汉口,以便转往“陕北延安抗大或陕公受训”,还随信寄来路费。

周恩来写给曹渊之子曹云屏的书信(复制件)。

曹雪源和曹海星表示,“革命军人有进无退”这一祖父留下的话语激励着全家,曹云屏常鼓励他们,作为烈士后代,要继承革命遗志,努力学习、工作,为人民服务,为党和国家事业贡献力量。

受祖父和父亲影响,姐弟四人均是共产党员,二姐曹米莎和小弟曹海潮均曾参军入伍。20世纪70年代,曹米莎在广西某部队医院服役时,药房发生火灾,她第一时间冲上去救火,还受到嘉奖。1970年,小弟曹海潮参军成为南海舰队的一名工程兵。一次工程施工中,突然塌方,三位战友被埋。曹海潮恰好开着推土机经过,当即冲在前列,参与抢救。

2015年,曹云屏去世。2018年,曹雪源姐弟尊重父辈遗愿,将珍藏多年的周恩来、叶挺等人致曹渊烈士后代的六封珍贵信函捐赠给中国人民革命军事博物馆,博物馆为他们制作了复制件。

叶挺写给曹渊之子曹云屏的书信(复制件)。受访者曹海星供图

“我们家在广州,父亲常带我们到武汉祭奠祖父,父亲去世后,我们也常带晚辈前来。”曹海星说,去年,他的孙女到武汉参加夏令营,他特意请老师带孙女到北伐独立团烈士陵园进行祭奠,“烈士们的精神和事迹要一直讲下去,让红色记忆和革命精神代代相传”。

曹海星告诉记者,近期,他将再来武汉,将信函复制件捐赠给北伐独立团烈士陵园。

“因为有了共产党,我们才能成为铁军”

清明节前,前来陵园祭扫的学生、市民络绎不绝。武珞路小学五年级(4)班的张馨逸参加了祭扫活动,她说,革命先烈为理想不惜牺牲一切的精神深深震撼着她,她将把对先烈的敬仰化作实际行动。

武珞路小学学生来到北伐独立团烈士陵园扫墓。通讯员汪万军 摄

陵园讲解员王晶告诉记者,近年来,不少学校、企业、党政机关会来园祭扫先烈,今年,陵园获批为国家级烈士纪念设施后,预约祭扫的单位更多了。

“光荣北伐武昌城下,血染着我们的姓名……东进、东进,我们是铁的新四军。”《新四军军歌》中所唱的“光荣北伐武昌城下”和“铁的新四军”,正是国民革命军第四军独立团的故事。

武汉大学历史学博士、市委党史研究室编研一处副处长陈磊对叶挺独立团团史有着多年专题研究。他介绍,独立团建立了政治工作制度,听从党的领导和指挥,是一支为理想信仰而战的军队。

陈磊展示的资料显示,当时,曹渊指挥的第一营全营将士报名参加奋勇队,战前,官兵们给亲人留下遗书,其中一位共产党员班长在遗书中写道:“为着打倒帝国主义、打倒军阀而战死,虽死犹生。为着中国人民的解放事业、为着人类社会实现共产主义而战死,是光荣的。”除了曹渊,一连连长莫奇标、三连连长高超等共产党员也冲锋在前,先后中弹牺牲。

1927年1月,武汉人民赠给第四军一面刻有“铁军”字样的铁铸盾牌。叶挺独立团这一在武汉崛起的红色铁军也逐渐成为中共直接掌握的最为强大可靠的武装力量。

陈磊表示,共产党对军队的坚强领导、共产党员和青年团员坚定不移的理想信念铸就了这支铁军的红色基因和不朽军魂。

正如叶挺所言:“我们为什么能够建立这样的伟大的战功呢?主要的一个原因,就是因为独立团是共产党的军队,因为有了共产党,我们才能成为铁军。”

(长江日报记者刘晨玮 孙笑天 海报:陈昌 张莉)

【编辑:王戎飞】