长江网记者 李沁雪

“当我站在武创院的‘科创之树’下,看着高产高蛋白宜机收玉米、新兴二维半导体材料黑磷等科研成果时,突然想起云南盈江雨林中那群追着无人机奔跑的孩子们。”2月26日至3月1日,清华大学生命科学学院2022级生科专业本科生刘昊萱来到湖北武汉,和其他10所高校学生代表,共同完成“‘青春华章·我们的回答’网络大思政课——2025全国大学生社会实践团湖北行”活动,提及过往经历,刘昊萱眼里闪烁着光芒。

刘昊萱在社会实践交流座谈会上分享感悟。王筝 摄

河南淮滨、四川阿坝、重庆潼南、辽宁鞍山、云南盈江……自入校以来,刘昊萱的社会实践足迹遍布祖国多地。

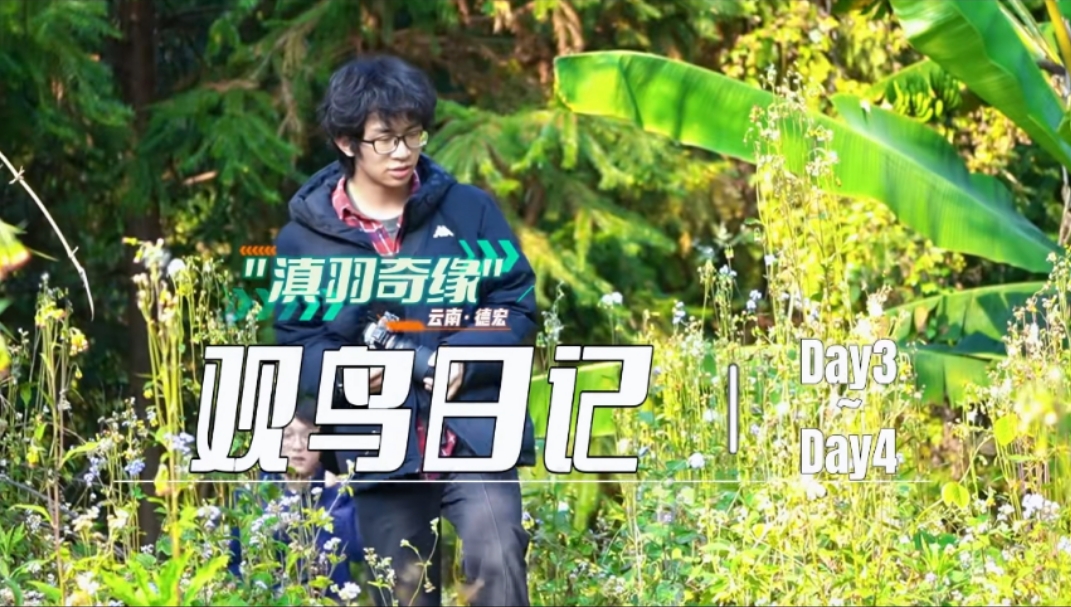

2024年寒冬,刘昊萱带领清华大学“滇羽奇缘”调研支队深入云南盈江。这个中缅边境小城拥有全国1/3的鸟类物种,却因交通闭塞,困于重山叠嶂中。在石梯村潮湿的木屋里,他见到了16岁的景颇族少年早昆,这个能精准模仿32种鸟鸣的少年,却因家庭贫困险些辍学。

刘昊萱和“滇羽奇缘”调研支队队员们拍摄制作的《观鸟日记》短视频(截图)。

“我们想建自然研学基地,让鸟鸣变成致富密码。”在德宏州盈江县政府会议室,刘昊萱将连夜绘制的生态旅游路线图铺开,展示了北京高校观鸟社团的联络网,以及他撰写的“雨林自然导师”培养计划。很快,他提出的构想得到了政府部门的肯定与支持,当地更是希望由他们牵头来完成项目。

“乡村振兴绝非简单的单方面输血救济,而是要唤醒这片土地深处潜藏的内生能量,激发其自我发展的蓬勃动力。”刘昊萱告诉长江网记者,这个感触源自一个难忘的夜晚。

刘昊萱和“滇羽奇缘”调研支队队员们记录下社会实践过程。

那晚,刘昊萱带着早昆穿梭在山林间调试红外相机。万籁俱寂中,当第一张黑颈长尾雉那灵动优雅的影像赫然出现在屏幕上时,早昆的声音打破了静谧:“哥哥,原来不用砍树也能让阿妈过上好日子。” 这句话,让刘昊萱彻夜难眠,也让他坚定了尽己所能服务乡村振兴的决心。

从滇西边境神秘而葱郁的雨林,到长江之畔熠熠生辉的创新高地,“00 后”少年刘昊萱,正用实践行动诠释着新时代青年的使命与担当。

在武汉产业创新发展研究院,看着2毫米玻璃光盘存储着9000万首歌曲,刘昊萱想起盈江孩子们渴望知识的眼睛;触摸黑磷半导体时,恍惚看见早昆调试监测设备时冻红的手指。

“在岚图汽车总装车间,柔性生产线正制造‘千车千样’的新能源汽车,就像我们为石梯村设计的定制化研学方案。”刘昊萱站在数字化大屏前恍然大悟:乡村振兴与科技创新都需要因地制宜的智慧,都需要打破惯性的勇气。

当工程师展示出0.005毫米精度的五轴机床时,刘昊萱问:“这样的技术能复刻到乡村车间吗?”工程师笑着指向正在测试的智能控制系统:“我们研发的云平台,正在让县域工厂共享顶级制造能力。”这一刻,刘昊萱看见了科技“下沉”的力量。

刘昊萱在“知音号”上接受主持人采访。王筝 摄

夜游知音号时,江风送来长江里的汽笛声。刘昊萱想起离开盈江前夜,早昆送他的景颇织锦,在靛蓝底纹上,山鹰与齿轮奇妙交融。当两段经历在他脑海中交织,他在实践笔记中这样写道:“青春不是选择题,而是综合题。既要像黑磷芯片般突破边界,也要如雨林苔藓般扎根大地。”

这个春天,当早昆发来新建观鸟塔的照片时,刘昊萱正在小米实验室记录家电噪音数据,“0.1分贝的执着,与雨林中0.1秒的快门,同样在雕刻时代的精度”。

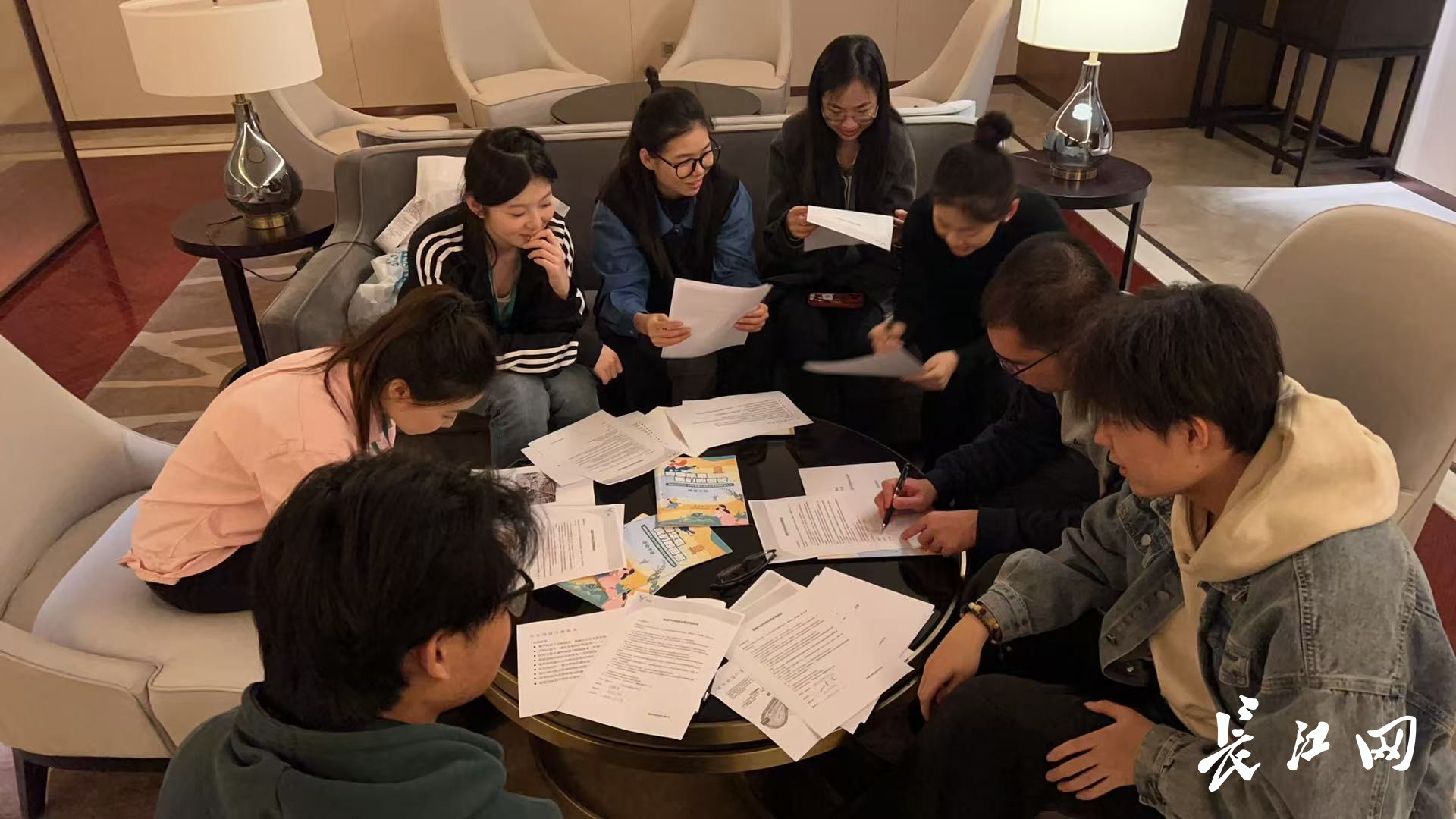

在这次社会实践湖北行活动中,刘昊萱主动揽下“团长”一职。他告诉记者,在过去的社会实践经历中,他学会了如何与不同背景的人沟通协作,如何在面对困难时保持冷静并寻找解决方案,“这些都让我更加自信地承担起团长的职责”。

刘昊萱(右一)组织社会实践团成员共同商讨成果展示内容。陈飞 摄

在此次社会实践过程中,刘昊萱组织大家积极参与“行走的大思政课·全国大学生社会实践”网络互动话题,把他们正在做的事情和未来想要做的事情分享给更多青年学子,集众人之所思,博众人之所长,为乡村振兴注入源源不断的青春力量。

从边疆雨林到光谷星河,刘昊萱用实践印证着习近平总书记的嘱托:“用脚步丈量祖国大地,用眼睛发现中国精神。”他的青春故事,正成为连接山海的力量,这或许就是新时代青年对“何以中国”的最好回答。

(值班总编辑 蔡早勤 值班主任 熊展平 值班编辑 吕晶)