“青春华章·我们的回答”网络大思政课——2025全国大学生社会实践团湖北行

长江网记者 唐婕

“深度、温度、锐度,是这次实践行给我的印象。”3月11日,回顾“‘青春华章·我们的回答’网络大思政课——2025全国大学生社会实践团湖北行”活动,华中师范大学新闻传播学院2024级广播电视专业研究生余典有感而发:“这场社会实践的大思政课,带我探寻武汉的创新、创意、创造,也淬炼了脚力、眼力、脑力、笔力。我还懂了,青年在与时代的对话里,既要有扎根现实的愿景,也要有刺破惯性、敢想敢为的锐气,这就是我们的青春力量。”

余典(左三)和社会实践团团员们在武创院。王筝 摄

春天,是四季的青年时代,代表着生长、温暖与希望。这个春天,余典和来自北京大学、清华大学等全国11所高校的大学生代表组成社会实践团,走进湖北武汉代表性的企业、园区、街区,用镜头记录春日中朝气蓬勃的城市、意气风发的少年。

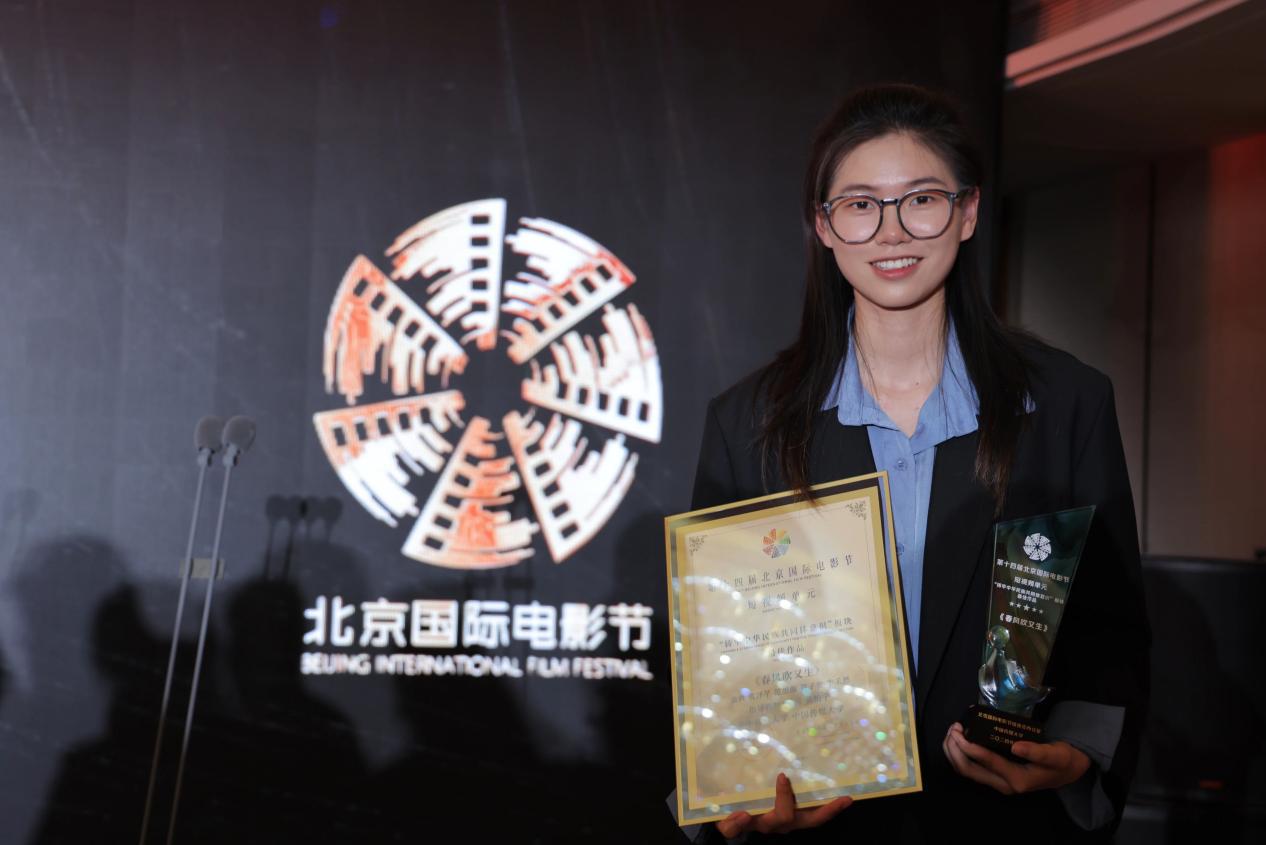

在余典看来,影像,是最能搭建起沟通的桥梁,不论是人与人,还是人与世界之间,这桥梁都是情感联系的枢纽。2024年的春天,余典作为主创拍摄的短视频《春风吹又生》,亮相第十四届北京国际电影节,一举拿下“铸牢中华民族共同体意识”板块最佳作品奖。

余典在第十四届北京国际电影节颁奖现场。余典 供图

影片是根据余典所在的华中师范大学第25届研究生支教团,在新疆支教期间的真实故事改编。以蒙文春联为线索,讲述蒙古族男孩巴特尔不畏阻挠,向非遗传承人巴音达拉学习蒙文书法的故事。

谈及拍摄灵感的触发点,余典回忆说,支教期间,在博尔塔拉蒙古自治州的公众号上,她第一次看见蒙文春联。“春联是汉族春节特有的文化载体,为什么蒙古族用的也是春联?”余典感到疑惑,团队的牛禾然联系到了蒙文春联的创作者巴音达拉老师。“他把蒙文与春联结合,并送进学校、社区和牧民家里,已经持续了整整十年。”余典感慨说,在巴音达拉身上,大家看见了草原民族的豪放热情,看见了他对中华文化传承的坚守,也看见了他为文化融合做出的努力。

社会实践团在叶开泰调研,余典拍摄记录所见所闻。王筝 摄

“习近平总书记对青年寄予厚望:‘要把中华优秀传统文化传播到五湖四海。’”余典说,当代青年有当代青年的气质,要以传承优秀文化为己任。支教期间,《中华民族共同体概论》教材出版,“铸牢中华民族共同体意识”深入人心,也成为了余典在后续支教工作中,一以贯之的大主题。

在拍摄短片过程中,余典和支教同学们一次次被感动:阿丽腾阿姨临时改变家庭活动,只为给摄制组提供拍摄场地;巴音达拉老师开着随时会陷入泥地的二驱车,也要坚持接送摄制组……“石榴千房同膜,是友谊、团结、亲密无间的象征,是中华民族共同体意识的精神显化,也是我们拍摄《春风吹又生》这部短片感受到并想与大家分享的。”余典说。

社会实践团在天融信调研,余典和青年代表交流。王筝 摄

“铸牢中华民族共同体意识,是贯穿我创作的长线主题。”余典告诉记者,新疆支教结束后,她还组织了两次相关主题的社会实践行活动,一次带队去了云南,一次是西北“一带一路”线的“摄影创作实践”。在新疆支教时,余典就主动请缨开办了摄影社团,自费购入了4台CCD,开启了“CCD漂流助学计划”。她说,影像带她认识了世界,她希望世界也能通过影像看到这里的孩子。

满含希望的“春”的故事围绕着这群大学生和小学生们,一路上演,被余典集纳成影集和纪录片。“现在我正在筹备,把这些作品做成一个数字出版物,以自身新闻人的专业,为大家讲好中国故事。”

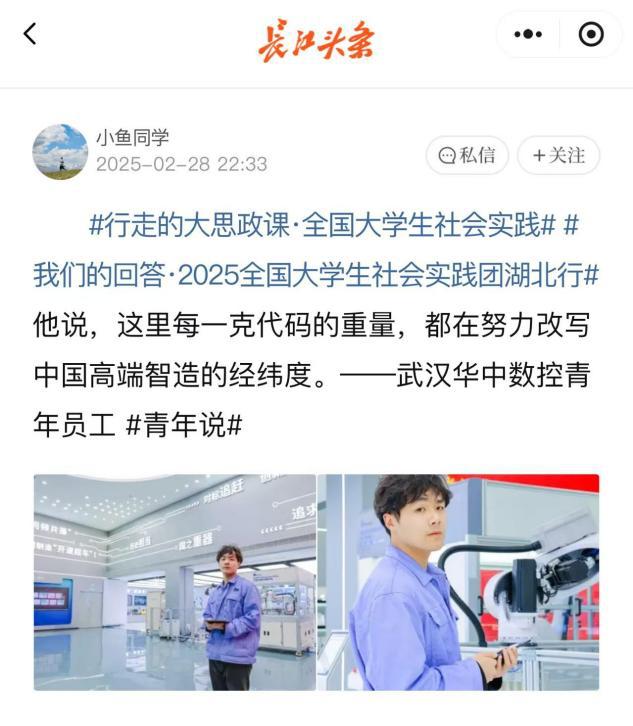

当新的春天来临,余典在长江头条账号上,发布了38条“青春华章·我们的回答”网络大思政课——2025全国大学生社会实践团湖北行动态。在她的镜头下,现代感与历史感交融的黄鹤楼、AI辅助创作的“赛博武汉”……让大家看到了不一样的武汉。记者看到,在余典长江头条“作品集”里,开设了《武汉》《在武汉大厂捡到了大学生》《青年说》三大影像集。《青年说》中,华中数控、小米、岚图汽车、两点十分、武汉空轨、武创院……在每一个实践行到访的点位,余典都记录下了她和企业青年代表的对话。

余典长江头条账号发文截图

“在小米、岚图等科技大厂,我感受到了以算法为尺丈量的创新高度和发展深度,在良品铺子、周黑鸭等美食工厂,我感受到了传统与智能转换、连接味蕾的温度。”余典细数道:“在与企业青年代表交谈时,我更是体会到了思想碰撞的锐度。”

你没见过的“赛博武汉”!余典使用AI辅助创作AIGC短视频《赛博武汉》,用数据流与霓虹碰撞出未来的狂想,向网友们展示了一个富有活力的“赛博武汉”。(视频来源:余典)

“青年如初春,如朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎。”余典认为,青年要以一年之计在于春的紧迫感、续写更多更精彩“春天的故事”的使命感,在各行各业竞展风流、尽显风采,就一定能让青春奋斗之花绚丽绽放在新的春天。

“这次实践行,武汉让我感受到了青春力量,这也将助力我书写未来的篇章。”3月江城,樱花飘香,春日里“英姿飒爽”的青年大学生,手持相机,正在奔向更灿烂的春天。

(值班总编辑 蔡早勤 值班主任 熊展平 值班编辑 李智恒)