2025年1月24日,曲阜师范大学“星耀乡途”实践队走进济南市光明体验馆,开展了一场以“感知黑暗,守护光明”为主题的沉浸式社会实践。据中国残疾人联合会统计,我国视障群体超1700万人,相当于每80人中就有一人生活在“模糊”或“黑暗”中;而在济南,这一数字达6.8万。队员们通过模拟盲人生活、参与七项特殊体验任务,在长达一小时的黑暗中,以触觉、听觉、嗅觉重构对世界的认知,从保护视力的个体责任延伸至对盲人群体的社会关怀,更深刻理解了“无障碍”二字的重量。

黑暗中的“五感觉醒”:触摸、嗅探与倾听

戴上特制眼罩的刹那,视觉被彻底剥离。在“触摸识字”环节,队员们指尖摩挲着凹凸不平的盲文卡片,努力辨认“泉城”“趵突泉”“爱”等字样。根据济南市盲协数据,全市仅23%的公共场所配备盲文标识,这让视障者出行如闯“文字迷宫”。“原来盲文不是符号,而是一串会呼吸的密码。”队员小王感慨道。转入“闻香识物”区,龙井的清香、普洱的醇厚、茉莉花的甜郁交织袭来,队员小刘却因误将铁观音认作绿茶而苦笑:“失去视觉后,嗅觉竟成了最脆弱的指南针。”

最令人动容的是“黑暗绘画”。队员们手持盲用画笔,仅凭触觉感知画布边界,用颜料涂抹出心中的意象。当眼罩摘下时,抽象的色彩漩涡与歪斜的“小猫”轮廓引得众人沉默——画中本应柔软的猫耳成了尖锐三角,胡须化作凌乱划痕。“我们以为能用触觉‘看见’,其实只是触摸到了盲人世界的冰山一角。”

“看不见”的日常:一杯水、一趟地铁与一条盲道

在“形状辨饮”挑战中,队员们摸索着圆柱形矿泉水瓶与弧线可乐罐,却因紧张屡屡拿错。这种困扰恰是视障者的日常:济南地铁虽设有“爱心专座”,但2024年调研显示,仅35%的视障乘客能独立完成进出站。“明明知道是模拟,但找不到扶手的瞬间,孤独感像潮水一样涌来。”队员小李在体验笔记中写道。

而“听音辨位”任务更颠覆认知。场馆内循环播放着键盘敲击、自行车铃响、人群低语等环境音,队员们需循声绕过“虚拟障碍”。队员小张因误判声音方向撞上软垫墙,苦笑道:“对盲人而言,我们习以为常的嘈杂,可能是他们脑海里的‘迷宫’。”

从体验者到行动者:搬开障碍,点亮心灯

队员们还来到模拟街道场景。原本平坦的盲道上散落着自行车、广告牌等障碍物——这与济南市城管局2024年发布的“盲道完好率89%”形成微妙反差:统计数据背后,仍有11%的盲道被占用或损毁。队员蹲下身,一寸寸摸索地面,将一辆共享单车艰难推离盲道后,他攥紧拳头:“这不仅仅是挪车,是在搬走人心里的‘石头’。”这句话被写在合影留念的纸条上,与馆内标语“光明之处,共赴前方”并排陈列,成为实践队最坚定的誓言。

黑暗教会我们看见光

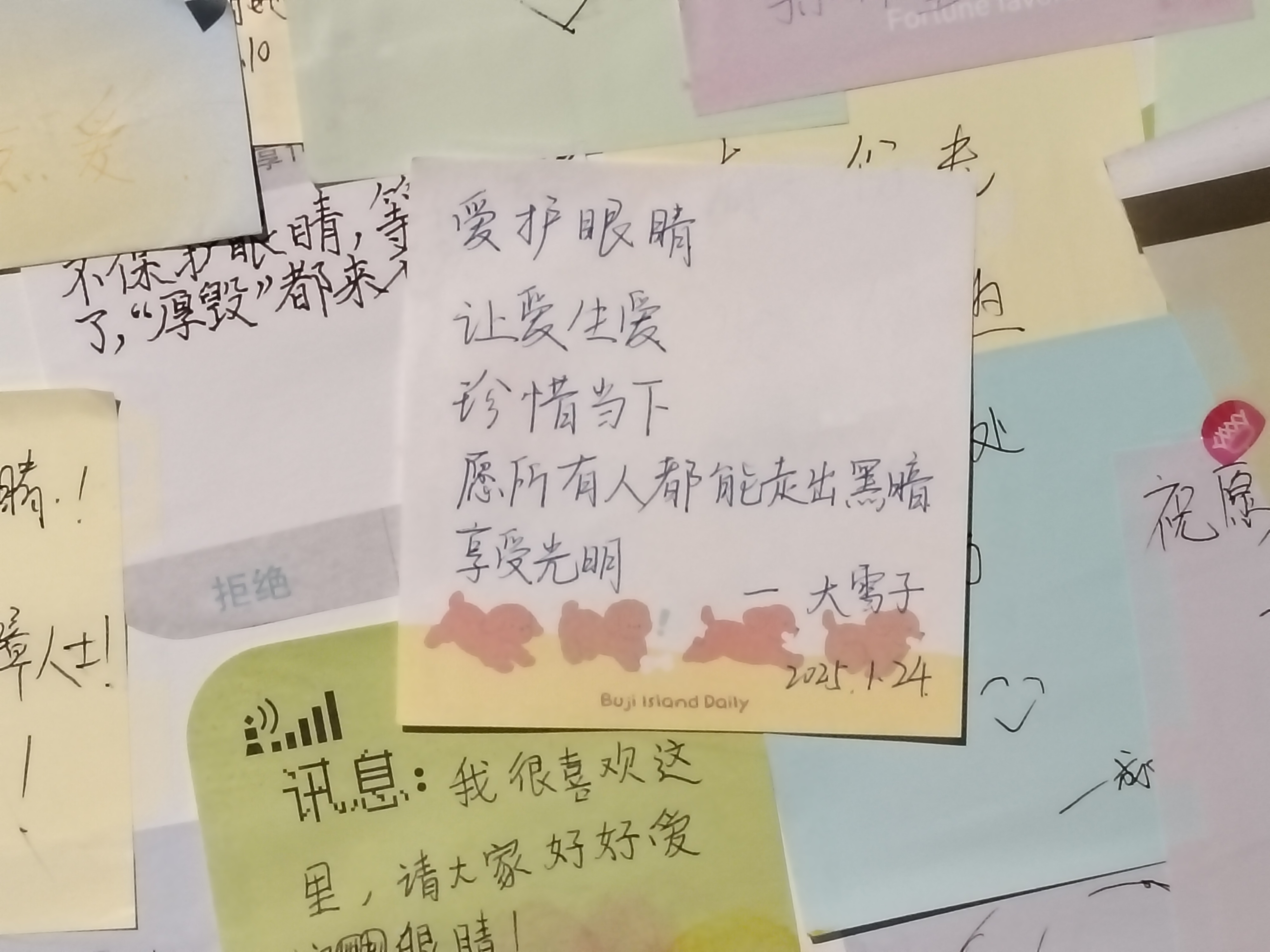

一小时的体验后,队员们写下近百张感悟纸条。“你以为的‘黑色’,其实是未被照亮的世界”“指尖有星河,耳畔藏山海”“盲道若被堵住,城市便失去温度”……这些潦草却炽热的文字,与合影中泛红的眼眶,共同编织成一份“光明倡议书”。

“保护视力不只是少看手机,更是对另一种生命状态的敬畏。”实践队指导教师总结道。据悉,该团队已与济南市盲协达成合作,未来将定期开展盲道巡查、无障碍设施调研等公益行动,并计划推动“盲文标识普及计划”,助力6.8万视障市民更自由地触摸世界。正如体验馆出口处那句醒目标语——“如果你仍热爱生活,请别吝啬你的感官”,守护光明,既需珍视明眸中的万物斑斓,更需以行动为暗夜中的同行者点燃心灯。