河北邯郸是中国成语典故之都,出自邯郸的成语多达上千条,具有代表性的就有邯郸学步、胡服骑射、负荆请罪、完璧归赵、一言九鼎、毛遂自荐。

邯郸作为我国在西汉时期著名的古代五大名都之一,不仅在历史上占据着辉煌的一页,而且,在文化方面也留下了丰富的遗产。在人们日常所用的成语当中,相当一部分产生于邯郸。

2005年10月26日,中国文联和中国民间文艺家协会在河北省邯郸市举行命名颁牌仪式,授予邯郸市“中国成语典故之都”称号。

据专家统计,与邯郸有关的成语典故共有1584条。现将具有代表性的“邯郸学步”这个故事在这里与大家一起分享一下。

“邯郸学步”的故事相传出自《庄子·秋水》记载,战国时期,燕国寿陵有个少年,嫌当地人走路模样很丑,后听说赵国都城邯郸人走路姿势非常优美,就决定前去学习。他风尘仆仆地来到赵国邯郸,果然见到大街上的人走路姿势十分优雅,走起路来仪态万千,举手投足间都流露出翩翩风度。少年赶紧跟着路上的行人模仿起来,人家迈左脚,他跟着迈左脚;人家迈右脚,他也跟着迈右脚。可是学了几天,他却怎么也学不会,而且越走越别扭,姿势比以前更难看了。

少年心想:肯定是我之前的走路方式太有问题了,我一定要把它彻底抛弃,才能学会新姿势。于是他开始从头学走路,每迈出一步都要仔细推敲下一步的动作。就这样废寝忘食地学习了三个月,他每天刻苦练习,却始终没有学会邯郸人的走路姿势,反而把自己原来的走路方式也忘得精光。

最后,少年彻底不知道该怎么走路了,只好爬着回到了燕国。

该上成语的寓意是:燕国人努力向别人学习,应该肯定,但是他依样画葫芦的生搬硬套并不可取,不但没学到别人的精髓,反而连自己原有的也丢了。学习不是不能模仿,但必须先细心观察别人的优点,研究邯郸人之所以能够走得优雅的关键之处,除了步法外,那种优雅是否和他们的神态、心境,甚至文化有关?再从自己的实际状况来检视,要将步伐调整成邯郸人的样子,需要做出哪些改变?这样才能取人之长,补己之短。

不过若从“刻苦学习”的角度来看,燕国人的精神应该受到肯定,虽然他的学习方式不对,但是至少“肯学”,比起很多不肯学习、任由自己安于现状的人,燕国人更有改变的勇气。如果有朝一日他领悟了其中的诀窍,那么能够优雅地走路便指日可待。

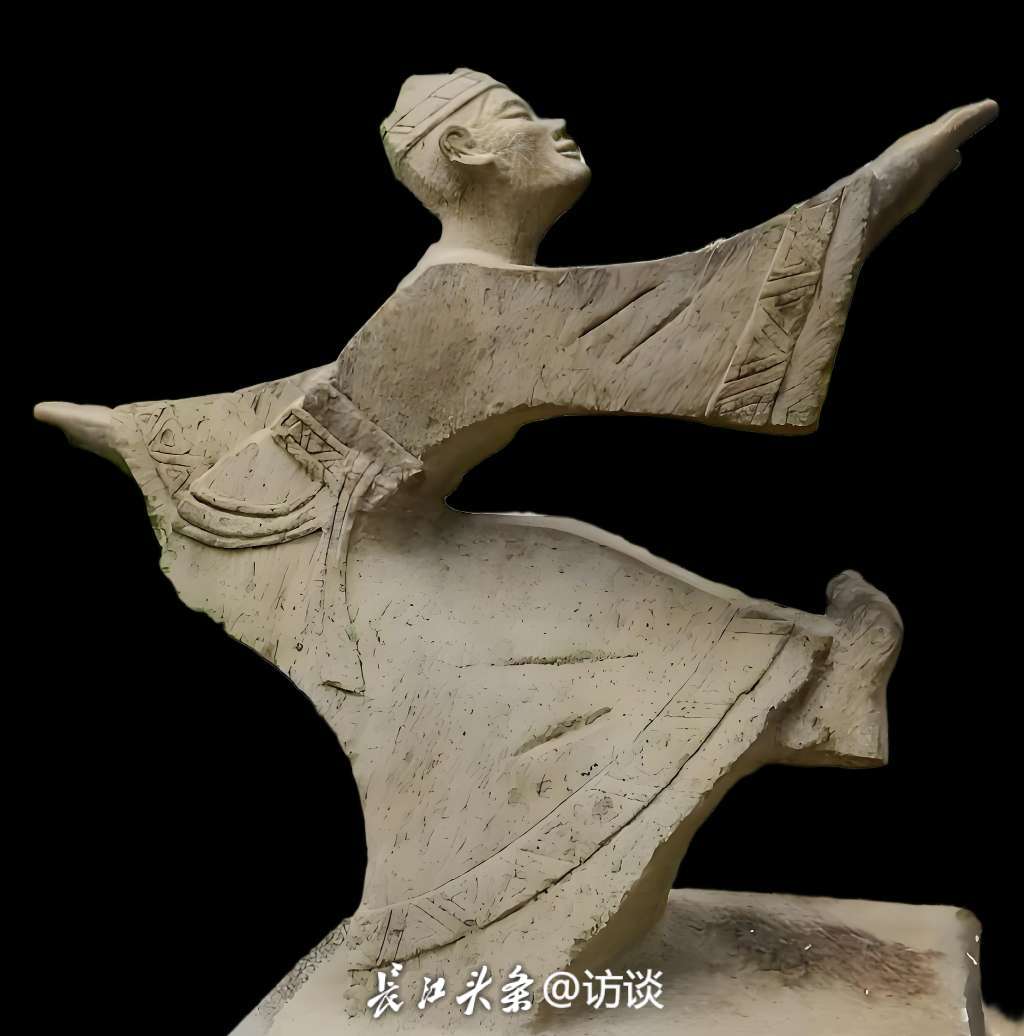

对于以上“邯郸学步”这个成语故事,相关载体中论述:有学者经过研究认为:“邯郸学步”也许学的不是普通走路的步法,而是学的舞步。当时在赵都邯郸流行一种舞步,叫“踮屣”(diǎn xǐ),是一种类似于现代西方芭蕾舞,点着脚尖跳舞的特殊舞步,非常优美,名扬诸侯,这个在《汉书·地理志》里也有记载。

另载述,邯郸学步的故事,记载在春秋时代的《庄子》里,直到1,000年以后,也就是明代万历四十五年(公元1617年)八月,在邯郸知县王曰善主持下,在沁河之上,修了一座石桥,改善交通。王曰善还根据《庄子》寓言里的故事,将桥取名为学步桥。后人将这个寓言故事提炼为成语“邯郸学步”,所以,人们提起这个成语“邯郸学步”,就会马上想到这座桥。 (贺文)