“走到河滩上,我用望远镜向河对岸观察,那边河滩上坐着至少有七八百人。我先带通讯员和侦察参谋涉水过去看看。仔细一看,哎呀!他们都静静地背靠背一动不动,我俯下身子逐个察看,全都没气了。”这是开国上将王平晚年时,在回忆录中写下的长征路上一段悲壮历程。这位穿越战火硝烟数十年、经历了无数流血和牺牲的将军一生都为之难忘、伤痛的记忆,发生在四川若尔盖草原班佑河畔。

近日,《档案里的湖北开国将军》微纪录片第二季主创团队,赴北京采访了开国上将王平之女王可立。她饱含深情地说:“父亲到晚年记忆最深刻的,还是那数百位已经走出草地却再也看不到长征胜利的红军战士。他们成了父亲心中一座座永远的雕像。”

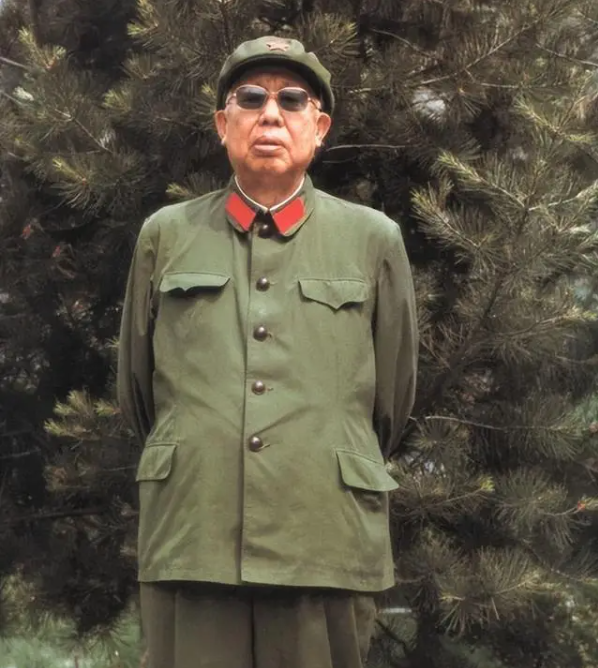

新中国开国上将王平。受访者供图

泪洒班佑河,700余名战士背靠背睡着了

时间回到1935年8月底,当年的班佑河畔到底发生了什么?王可立还没开口就哽咽起来:“父亲当时是中央红军红四师11团政委,他们团在草地里走了整整七天七夜,终于带着收容来的伤、病员走出草地。过了班佑河,已经走出很远。彭德怀对他说,王平啦,班佑河那边还有几百人没有过来,命令他带一个营返回去接他们过河。父亲带着一队人往回走,其实大家疲惫得已经迈不开腿。当他们走到河边时,父亲用望远镜向班佑河对岸观察,对岸的河滩上真的坐着至少有七八百人。涉水过去仔细一看,他们都背靠背静静地睡着了,再摸摸,一动不动,又摸摸,全都没气。700多名战士因伤、因病、体力透支,还有饥饿,全部牺牲了。”

对于这段历史,王平将军始终无法忘怀。“我父亲是很坚强的,从来没有见过他流眼泪,但每次讲这个故事的时候,他都止不住流泪。他说,多好的同志啊,艰难地爬过雪山、一步一摇地走出了草地,却没能走过班佑河,他们带走的是伤病和饥饿,留下的却是曙光和胜利。”王可立回忆,“父亲他们怀着沉痛的心情,把他们一个一个放平。又仔细地检查,看看还有没有活着的,他们还真的发现一个瘦得皮包骨小战士还没有咽气,父亲让侦察员把他背上,但是过了河也断气了。大家满含泪水,脱下军帽,低头向烈士默哀、鞠躬告别。急忙朝着巴西乡方向追赶大部队去了。”

班佑河畔,河水静流。今天,在若尔盖县班佑乡——90年前红军长征走出草地的地方,矗立着红色花岗岩巨型雕塑“中国工农红军班佑烈士纪念碑”,碑上刻有“胜利曙光”,一群红军战士的雕像或坐着或躺着,环绕在纪念碑的石柱周围,不远处是一位拿着望远镜的指战员的雕像,凝重再现了王平将军经历和记录的这段数百名红军将士不幸集体牺牲的真实历史场景。王可立介绍,“‘胜利曙光’是弟弟范晓光根据父亲生前回忆,多方筹措资金建成的。”如今,走过雕像都是“人过脱帽、车过鸣号”,无数被感动的人在雕像前静静地鞠躬、拜谒。

王平上将之女王可立接受采访。王熠卓摄

被誉为长征路上的“飞毛腿”,毛主席帮他改名为王平

王平较长一段时间在中央红军担任红四师11团政委,在他的领导下,红11团敢打恶仗、险仗、硬仗,善于长途奔袭和连续作战,屡屡重创敌军,被誉为长征路上的“飞毛腿”。王可立说,“从渡过于都河开始长征,父亲率领的红11团为红三军团的机动、拳头部队,军团长彭德怀命令他们忽而前锋,忽而后卫,忽而佯攻,忽而迂回,以其灵活机动、快速反应之能力参加攻打宜章、强渡湘江、智取遵义、四渡赤水、佯攻贵阳、强占北盘江、围攻会理县城等重要战斗,为中央红军主力开辟通道,掩护党中央和中央军委机关安全转移。有了它,长征路上或掉队,或失联,后来又奇迹般追赶上来。”

1935年4月14日清晨,红军在金沙县的沙土南渡乌江,甩开40万敌重兵的围剿。红11团奉命作为先遣团,立即占领北盘江的百层渡口,掩护主力红军渡江。为此,王平急率部队赶到15公里外的铁索桥,乘夜攻破守军两个阵地,与对岸关岭一个师的敌军对峙了一天两夜。4月19日清晨,红十一团在完成掩护主力红军渡江后,由先遣团变成了后卫团。全团6个小时跑了60公里,绕过了先于他们到达兴仁城外的国民党军,终于追上了三军团大部队。彭德怀特别高兴,指着领头的“王大个子”说:“看啊,我们的‘飞毛腿’赶上来了。”

王可立还和记者分享了父亲两度改名的轶事。王平将军原名王维允,是根据家乡阳新王家的辈分取的。他于1930年参加红军,同年加入党组织。“入伍后,父亲所在连的连长是个广东人,每次点名时一口广东话总是把‘王惟允’念成‘王翁翁’,战士们听了哄堂大笑。父亲和连长商量后,决定给自己改个好念点的名字,他联想到自己苦难的童年以及对光明的渴求,于是改名为王明。不料过了几年后,这个名字又与我党驻共产国际代表重名讳。”王可立笑着说,父亲一直想再改名,到了1936年12月,受命担任红27军政委的父亲,和军长贺晋年一起去见毛泽东时,借机提出想将自己的名字改为王平,通晓经史典籍的毛泽东幽默地说:“好啊,蜀汉镇北大将军王平。”随后,便欣然提笔写下:“命令贺晋年任27军军长,王平任红27军政治委员。毛泽东”,从此,王明正式改名为王平。

新中国开国上将王平。受访者供图

威震晋察冀、两度赴朝鲜,他尤善激发官兵革命斗志

在王平的军旅生涯中,不仅参与组织指挥了许多有名的战役,更为后人留下了诸多影响至深的思想政治工作经典范例。“父亲自参加革命以来,除了当北岳军区、察哈尔军区司令员,其他时候他一直当政委,从普通宣传员干起,直到兵团政委、大军区政委、解放军总后勤部政委等职,长期从事思想政治工作。我认为我父亲最大的特点就是重视党的领导,对政治工作特别重视。”王可立介绍,频繁的战斗和险恶的环境中,父亲特别重视以情带兵,以正确的思想教育官兵,激发大家的革命英雄主义、乐观主义精神。

1937年9月,王平奉命前往冀西的阜平县,发动群众,组织人民武装,开辟抗日根据地。他与李葆华、杨秀峰三人组成晋察冀临时省委。“去的时候只有三个人,没有枪,也没有兵,但一个多月时间,他们就组织起了4000多人的抗日义勇军。”王可立介绍,在父亲担任晋察冀军区第三军分区政委和冀中军区政委期间,他通过团结、争取、收编和改造民间抗日武装,为八路军主力部队输送了十几个团的兵力。“父亲参与开辟、建立、巩固和发展晋察冀敌后抗日根据地的工作,是晋察冀军区司令员聂荣臻的得力干将。1944年,父亲率部进军雁北、挺进绥东,在平绥路以北开辟新的根据地,打开了延安到东北的通道,为建立东北战略基地作出了贡献。”

抗美援朝战争爆发后,王平任人民志愿军20兵团政委,奔赴朝鲜战场。“父亲曾两度赴朝,第一次是1953年5月,为了促使朝鲜半岛和平早日实现,父亲与20兵团司令员杨勇抓住战机,组织指挥了抗美援朝的最后一次战役——金城反击战。”王可立介绍,战前,父亲深入火线,到各参战部队去检查作战方案、人员和武器装备,把思想政治工作做到参战人员的心坎上,部队出现了空前的请战热潮,各部队的战旗上签满了战士们的名字,为祖国荣誉而战、为世界和平而战的口号响彻前线各个阵地,涌现了杨育才等一大批享誉全国的战斗英雄。王可立说,大家熟知的现代京剧和电影《奇袭白虎团》,就是根据金城反击战的故事改编的。金城反击战历时15天,第二十兵团在兄弟部队的配合下,突破敌军4个师防守的宽达25公里的坚固阵地,向南扩展阵地160余平方公里,毙伤俘敌军5.3万余人,有力地促进了朝鲜停战的实现。

1957年2月,王平第二次入朝,任志愿军政委。此时,朝鲜虽然停战,但还有部分志愿军在朝鲜担任战备任务。王平一方面加强部队思想政治工作,加强战备,做好军政训练;一方面增进和朝鲜人民的团结,协助朝鲜进行经济恢复和建设工作,直至次年10月统率志愿军胜利撤出朝鲜,凯旋归国。

烽火鸾俦、寄情桑梓,红色精神在鄂南热土传承

在晋察冀抗日根据地,王平邂逅了进步女学生范景新,两人在艰苦的环境里组成了家庭,携手走过六十多年。谈起父母的浪漫爱情,年届八旬的王可立露出了笑容,“1996年,89岁的父亲,为了给78岁的母亲祝贺生日,专门写了一首诗赠予母亲‘烽火结鸾俦,白发更相亲。屈指六十载,无尽恩爱情。回首风雨路,甘苦你最知。喜看儿女强,四代乐同堂。吾有今日福,全靠妻贤良。’这首诗和当时的一张全家福至今还挂在墙上,承载着我家几代人的幸福。”

89岁的王平上将和家人合影。受访者供图

地处鄂东南的阳新县有一条小溪,因其源头在东边,溪水流向西边而得名“东源”。王平就出生于这条小溪西端的村庄——大湖地。关于将军的故事,至今仍在鄂南大地、阳新山乡流传。而这片土热土,也是王平魂牵梦萦之地。1998年2月,王平将军逝世前,仍在关心家乡的教育。为实现父亲的遗愿,王平将军的后人们多次前往阳新县,捐赠款项用于家乡和东源中学(王平将军希望学校)建设等。

2024年10月23日,一场庄重而深情的王平将军遗物归故里活动在王平将军希望学校举行。王平将军的女儿王晓红带着将军生前办公的桌椅等共94件珍贵物品,回到了这片他深爱的土地,捐赠给家乡。王晓红说,“我的父亲曾经用过的物品回到家乡,就像把他的精神传递下去一样。希望家乡人民能世世代代传递这种红色基因。”

(汤华明 叶飞艳 王尹芹)

【编辑:陈明】