吴冠中:这画不是我画的!专家:你说了不算!

原创 国画君 国画新视界

2025年01月12日

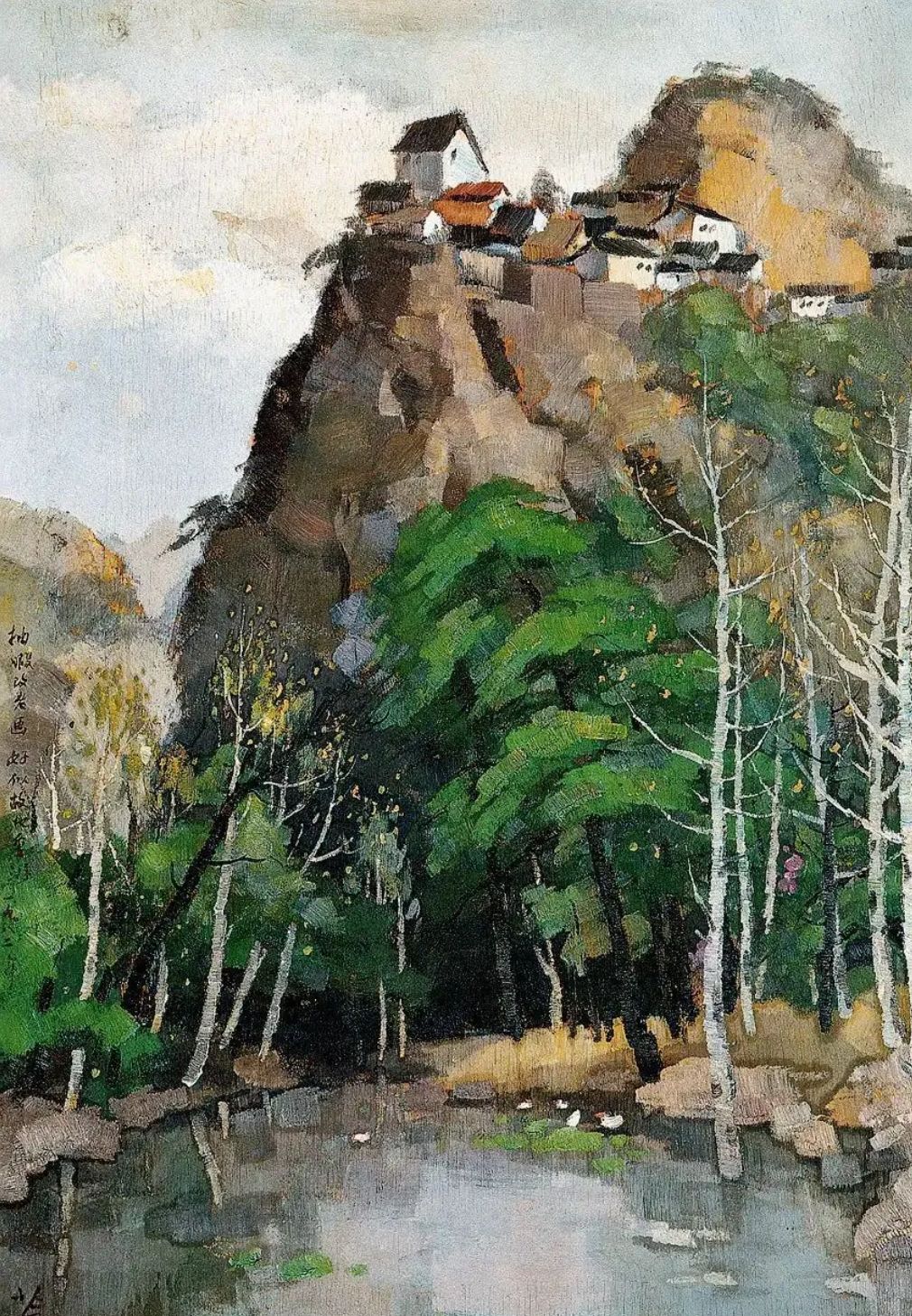

在艺术市场与学术鉴定的复杂交织中,时常会涌现出一些充满争议与戏剧性的事件,吴冠中先生与那幅名为《池塘》的油画之间的纠葛,便是其中极为典型且引人深思的一例。

这一事件不仅关乎一幅画作的真伪,更触及艺术鉴定的准则、艺术市场的规范以及艺术家的权益等诸多层面。

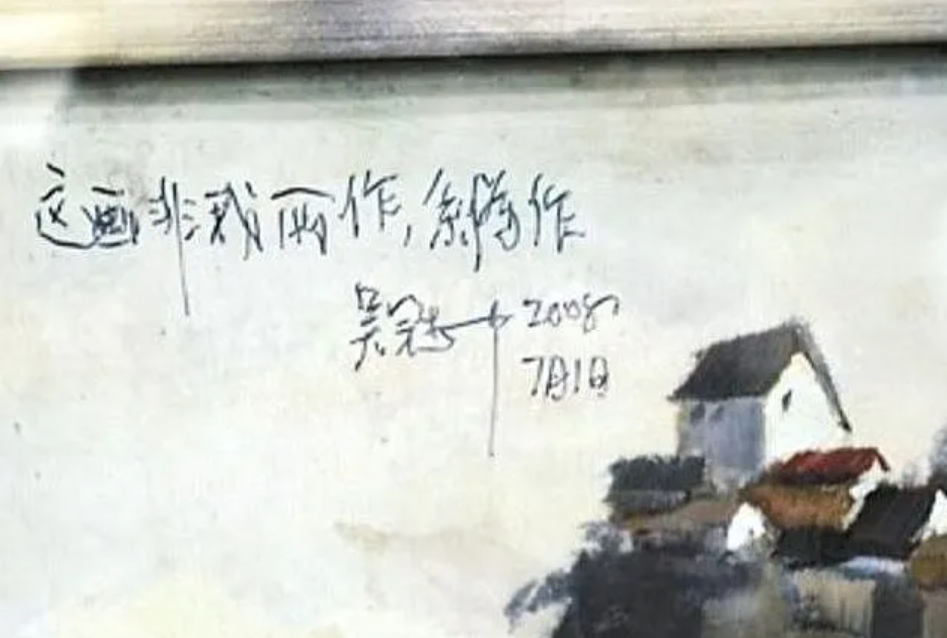

2005 年,苏女士怀揣着对吴冠中艺术的敬仰与喜爱,以 253 万元的高价拍下了油画《池塘》。几年后,当她有幸见到吴冠中先生,并请其鉴定这幅画作时,吴冠中明确表示 “我没画过这幅画!”,还在外裱玻璃上题写 “这画非我所作,系伪作”。

这本应是对画作真伪最直接且权威的判定,毕竟创作者对自己的作品理应有着最清晰的认知。然而,鉴定专家却给出了截然不同的观点,坚称画作到底是不是伪作,画家本人说了不算。这一事件瞬间引发轩然大波,将吴冠中这位艺术大师卷入一场令人匪夷所思的纷争之中。

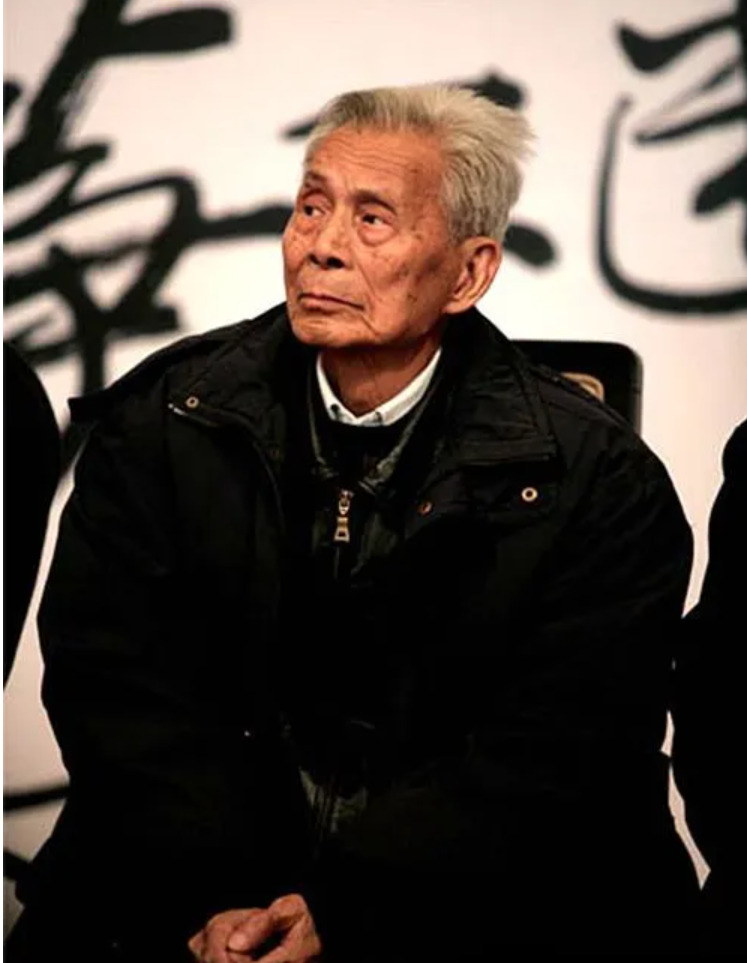

从艺术家的角度来看,吴冠中作为一位在艺术领域有着卓越成就和深远影响力的大师,他对自己的创作历程、风格演变以及每一幅作品都有着深刻的记忆与认知。创作对于艺术家而言,是情感的宣泄、思想的表达以及技艺的展现,每一幅作品都如同他们的孩子,倾注了无数心血。

吴冠中既然断言此画非自己所作,必然是基于他对自身创作的绝对自信以及对细节的敏锐洞察。他能够精准地分辨出哪些是自己笔下诞生的作品,哪些是仿冒的赝品。从艺术创作的独特性来讲,每位艺术家都有其独特的笔触、色彩运用习惯、构图方式以及创作理念,这些元素构成了艺术家独一无二的风格印记,吴冠中也不例外。他对自己作品的熟悉程度,远非他人可比,他的判断应该具有极高的可信度。

然而,鉴定专家却持有不同看法。在艺术鉴定领域,专家们通常依据一系列的鉴定方法和标准来判断画作的真伪。他们会从画作的材质、颜料的使用、笔触的特点、风格的一致性等多个方面进行综合分析。或许在他们看来,仅凭画家的一句话不足以作为判定真伪的唯一依据,需要通过科学严谨的分析和研究来得出结论。

然而,这种做法也存在一定的局限性。一方面,艺术创作具有多样性和创新性,艺术家的风格可能会随着时间和创作环境的变化而发生改变,这就增加了通过风格一致性来鉴定的难度。另一方面,即使通过科学手段对画作的材质和颜料进行分析,也只能提供有限的信息,无法完全还原作品的创作背景和艺术家的创作意图。

这一事件背后,反映出艺术市场存在的诸多问题。苏女士花费巨资购买画作,本以为买到的是吴冠中的真迹,结果却可能是一幅伪作,这严重损害了消费者的权益。艺术市场本应是一个基于信任和诚信的交易场所,但伪作的存在扰乱了市场秩序,使得消费者在购买艺术品时面临巨大的风险。

同时,拍卖行在这一事件中也扮演着重要角色。拍卖行有责任对拍卖的作品进行严格的鉴定和审核,确保拍卖品的真实性。

然而,在这起事件中,拍卖行未能做到这一点,导致苏女士遭受了经济损失。此外,艺术鉴定行业的标准和规范也亟待完善。目前,艺术鉴定缺乏统一、权威的标准,不同的鉴定专家可能会得出不同的结论,这使得艺术鉴定充满了不确定性,也为伪作的流通提供了可乘之机。

为了解决这一问题,我们需要从多个方面入手。首先,艺术家应该更加积极地维护自己的权益,对于仿冒自己作品的行为要坚决予以打击。同时,艺术家可以建立自己的作品数据库,记录每一幅作品的创作时间、地点、风格特点等信息,为作品的鉴定提供有力的依据。

其次,艺术市场需要加强监管,建立严格的准入制度和审核机制,对拍卖行、画廊等机构进行规范管理,确保市场上流通的艺术品都是真品。此外,艺术鉴定行业要尽快完善鉴定标准和规范,提高鉴定的科学性和准确性。可以通过加强鉴定专家的培训和交流,引入先进的科学技术手段,提高鉴定的水平。

吴冠中与《池塘》油画的真伪之争,为我们敲响了警钟。它提醒我们,在艺术市场蓬勃发展的今天,我们必须重视艺术鉴定的重要性,完善艺术市场的监管机制,维护艺术家和消费者的合法权益,让艺术市场能够健康、有序地发展,让真正的艺术作品能够得到应有的尊重和认可。只有这样,我们才能营造一个公平、公正、诚信的艺术生态环境,推动艺术事业的繁荣发展。