黎伟明,广东画院签约画家,中国美术家协会会员,中国文化管理协会艺术家委员会理事,原中国国际艺术研究中心研究员。广东人文艺术研究会油画艺委会副主任。

本期人物/黎伟明

本期人物/黎伟明

中国通俗文艺研究会副会长兼非遗专委会主任、《赤子》杂志副社长姚泽民(左一)采访著名油画家黎伟明(右一)

主要代表作:2007年,《绿水悠悠》入 选 第三届北京国际双年展备选资格展,组委会收藏(北京);2007年,《2007妻子的肖像》入选时代精神全国油画人物肖像美术作品展,组委会收藏(北京);2007年《老房子》入选由中国美术家协会主办的中国东盟青年艺术品创作大展,组委会收藏(广西博物馆);2011年7月《风云沙面》入选百年风云——广东近代重大历史题材美术作展览获优秀奖(广东美术馆)。

行进中的实验

——剖析黎伟明艺术的三部曲

文/钟耕略

黎伟明是一个努力、勤奋、多产、在艺途中勇于实验的艺术家。我认识他的艺术是从他的一个以百合花为主题的展览开始的。人称他为“百合王子”,可见他对百合花的钟爱,以及他笔下的钟情描绘。其后也参观过他的画室,在许多出版物中了解到他早期的作品。虽然平时交集不多,但微信上经常看到他的新作,所以在脑海中也就慢慢地钩织出其艺术的一个图景。黎伟明出道至今,尝试过多种开展的方向,作品充栋。要梳理他的创作轨迹,不妨从三个方面着眼,即所谓他的艺术三部曲。

《老房子》 2007 油画 105X150 cm

黎伟明的绘画是从写实起步的,固然这与当时的大环境有关。国内的美术教育一向以现实主义为主要教育方针,虽然他于2002年考入广州美术学院油画系高级进修班时,西方现代主义的艺术风气已吹遍了神州大地,但具象绘画仍然是一般群众欣赏的取向。况且,黎伟明在进入美院学习之前的十多年间,已经利用一切工余时间习画。因此,依循这种大环境的形势,他把目光投注在具体形象的描绘也就十分自然了。他可见的早期作品,而且能在美术圈得到正面反响的就是“房屋”题材的系列。在他笔下入画的有老屋、洋房、民居、寺庙,广及大江南北、水乡和高原。黎伟明之所以对房屋如此感兴趣,我想与他入学美院之前曾长时间在地产公司上班不无关系。虽然他做的是文职,但在那种氛围之中,对房屋的概念已无形中植入了他的潜意识中。然而,在国内这二、三十年来不停拆旧建新的大环境里,他关注的并非现代化的高楼大厦,而是满目沧桑感的刻印着岁月痕迹的旧屋。无论是庄严的寺庙抑或是普通的民居,在黎伟明的画笔下都透射出浓重的怀旧之情,那是对历史的追忆,对传统文化风俗的怀恋,也正是艺术家与常人在审美角度上的相异之处。

《梅州客家洋楼》 2011 油画 110x110 cm

在他早期这批描绘房屋的作品中,很明显地看出他力求摆脱传统写实模式的羁绊。房屋的外貌和结构并非着力于形似,而是运用粗拙的笔触和暗沉的色彩来增强画面的厚度和张力。更令笔者印象深刻的,是他在画面所营造的一种运用黑、灰、白强烈对比而稍带冷蓝的色调,看似在月夜之下的寂静景观,是一种超现实的画境。那乌黑的窗口和门框里面隐藏着一种悬疑,令观者屏息而思。无形中也折射出作者创作过程中,力图从既有的形式中寻找一个突破口的挣扎和努力。于是,后来的房屋作品在色彩上迎来了一个突变。天亮了,朝阳灿烂,暗沉的色调一变而为鲜艳强烈的色块,甚而接近纯色的程度。笔触更为自由泼辣,象征着一种看见光明的喜悦。这个时期黎伟明也画了不少人体作品,用色用笔比较单纯,形体概略,甚至接近剪影式的黑白对比;其中固然有佳作,但整体而言,不及房屋作品所产生的感染力,以及所传递的一种捉摸不定的信息。

《藏寺印象》2015 油画 尺寸不详

《裸睡的人》 2015 油画 68x68 cm

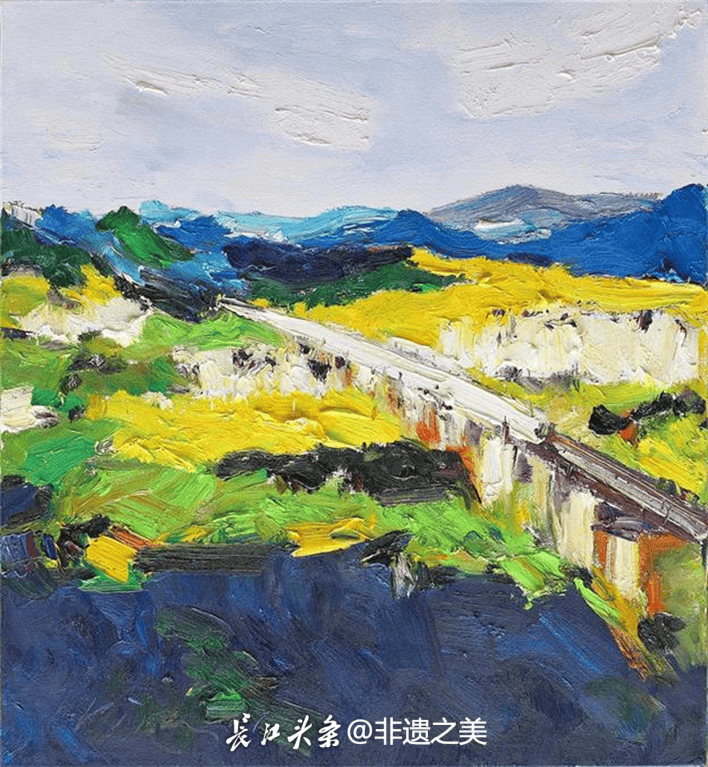

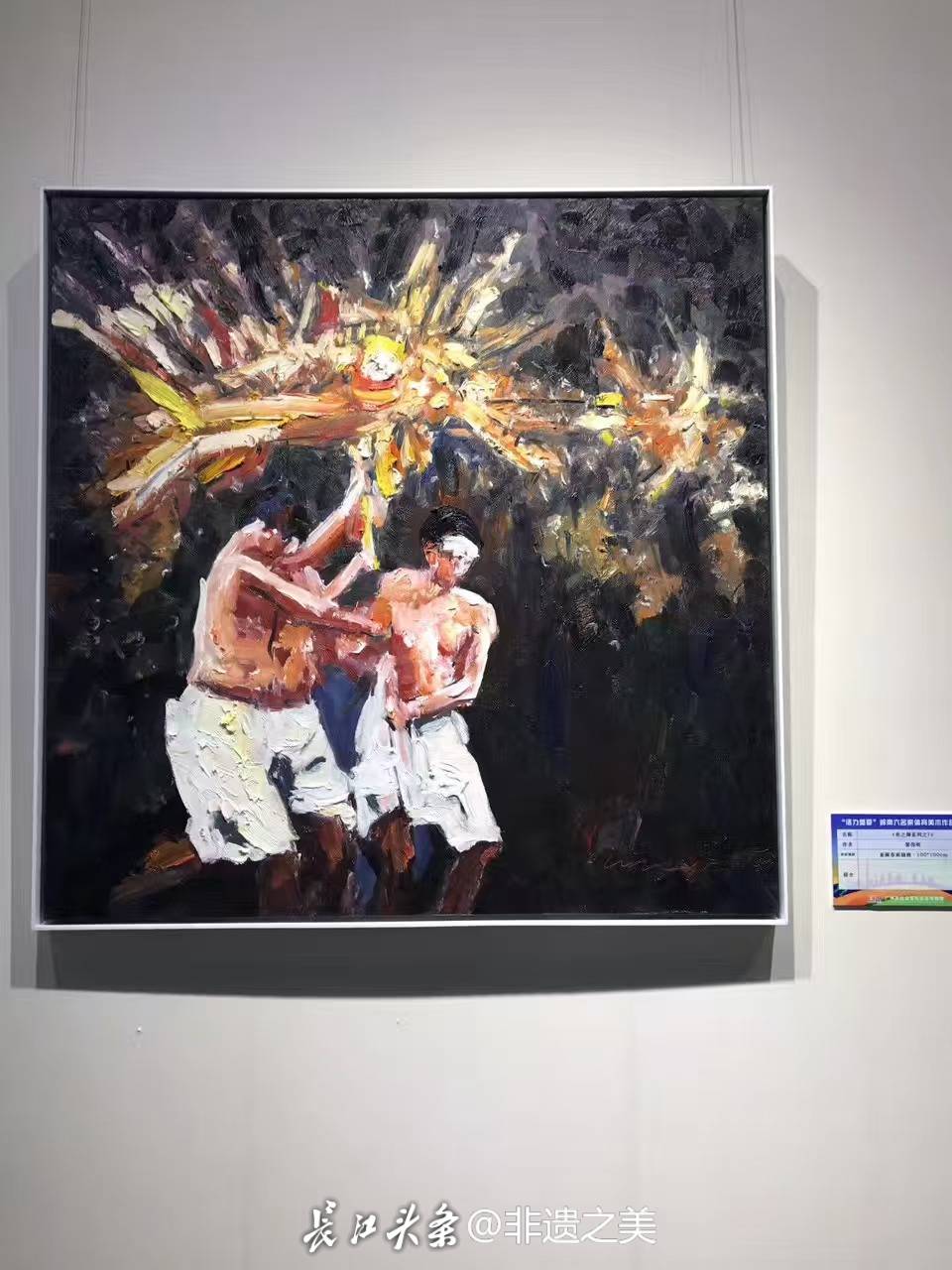

黎伟明对绘画有着狂热的激情,自然有一种实验性的冲动,他不甘心于困守在屋宇之中,于是一种力争上游的心志促使他画出了一组以划龙舟为题材的“雄风”系列作品。他以狂热的情感和表现性的笔触,描绘龙舟竞赛时爆发性的张力。在这个冲刺的过程之后,黎伟明开始走上了坦途,他开始把目光投注在原野和山间的大道之上,开展了他的“中国乡村公路系列”,也就是开始谱写他的第二部曲。这个时期,他的画面形象更趋向于模糊化和概念化,色彩是强烈的,笔触是奔放的,论者多以“写意”来形容这一种风格。姑勿论这个标签是否适合来形容黎伟明的作品,至低限度我们可以看到他这阶段的追求是在“意象”而不在形貌。虽然不重形貌,但仍可分辨出那穿越葱翠田野和起伏山峦间的公路,在鸟瞰式视角下的康庄大道直逼云天。无疑,公路的开发会带给偏远山村勃勃生机,象征着社会的先进和发达。而在另一面,显然映照出作者的情绪和心境,从幽深沉重的房屋,到奋力划桨的龙舟,至走上阳光明媚的原野大道,正是画家在努力艰辛的探索过程中的最恰切写照。然而路向何方?会走向一个什么样的境界,对勇于实验而不安于现状的艺术家而言又是一个新的课题。公路系列用笔粗犷纵横,色浓彩厚,虽然尚意,但稍觉繁杂。于是黎伟明开始尝试简化,他把原野山峦的形貌精简为大面积的色域,摒除厚重的笔触和复叠的色块,而用较为稀薄的颜料作平涂式的挥写,出产了他的“中国乡村系列”。这个新系列的处理形式,显然受到现代抽象艺术的感召而开启了他寻求简化的路向。在这个简化的过程中,作者犹如闯进了一个全新的领域,从他大笔挥洒的平涂色域,即可见其愉悦的心境,好像放下了沉重的担子,享受着明媚的春光。可是这个改变让他失去了内容的实质,而形式和画法又摆脱不了既有的西方抽象模式的影子,显然有单薄脆弱的感觉。不过,从他行进中的探索意义而言,却是开启了他谱写第三部曲的前奏。

《雄风之5》 2017 油画 100x100 cm

《中国乡村公路系列》 2017 油画 98x86 cm

《中国乡村系列》 2017 油画 120x120 cm

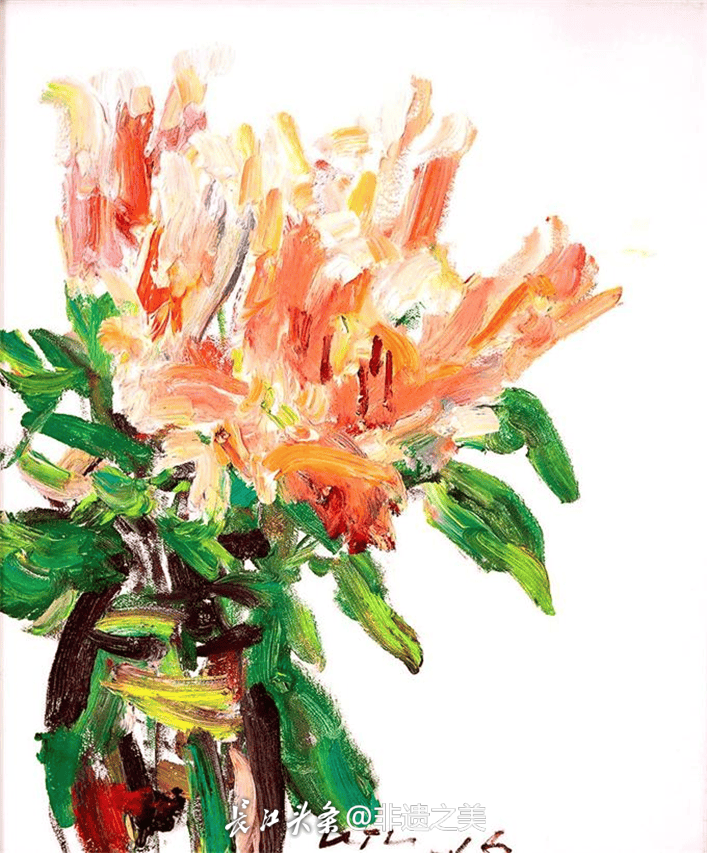

在坠入一种空泛虚渺的追求之后,蓦然回首,黎伟明发觉他所钟爱的百合花就在日常生活的周边,于是他把视线的焦点从远处拉回到眼前,投注在这种广为人们喜爱的花卉之上,从而展开了他艺术人生中的新篇章。黎伟明选择入画的花偏重于百合,且十分专一,一画便是数年,从不懈怠。以花入画,无论中西艺术,都有着优良深厚的传统。这种与人们日常生活息息相关的植物,不但装点着生活的环境,而且有着许多美好吉祥的寓意。譬如梅的高孤坚忍、兰的雅洁美德、菊的清高隐逸、牡丹的端庄富贵等等,都体现了中国传统文化和风俗习惯与花卉植物的特殊关系。百合花传入中国较晚,据知大约在明朝的后半叶,而近代以来才广为人们喜爱。百合的花语和寓意是象征着纯洁、高贵、祝福,以及百年好合的愿望。

《金粉百合》 2016 油画 60x50 cm

《金银百合系列之1》 2017 油画 30X40 cm

《百合》 2017 宣纸上油画 68x68 cm

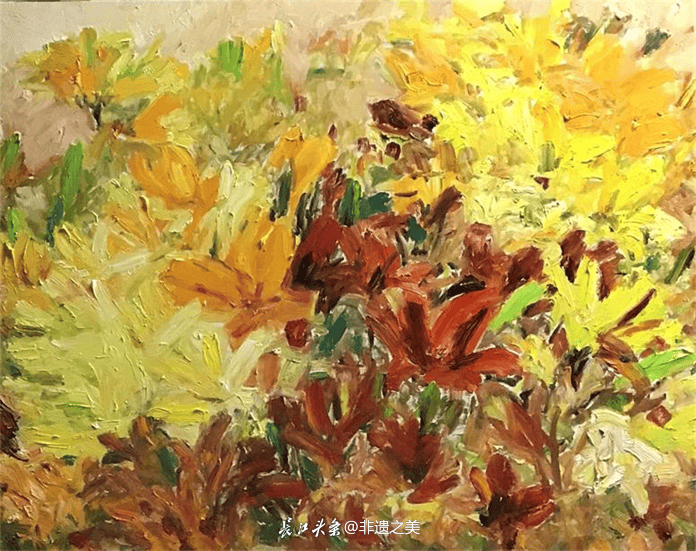

黎伟明在转换到以百合为题材之时,在绘画的形式上也来了个实验性的突变。他把物象的背景抽除,在纯白的画面上纵情挥写。很自然,令人联想到中国传统绘画留白的特色;而且,他在不着底色的背景上凭感性地率意描绘,更令人联想到在中国传统绘画中占有重要地位的文人画。诚然,我们无需硬性地为两者拉上关系;不过黎伟明的这一转变,明显地借鉴了中国传统绘画的形式和特点,何况此时他出产了更多在宣纸上以油彩绘写的作品。这是一个有趣而颇具新意的实验。由于宣纸相对于帆布或麻布而言,质地显然薄弱了许多,但它对油彩的吸收性和画布对油彩的附着性有着完全不同的画面效果。其所产生的色效尤为娇嫩鲜艳。宣纸在裱贴于画布上时,有意或无意间所形成的皱褶,为空白的背景增添了一些肌理和层次。前期的百合作品多以花束的形式姿态出现,空白的背景分享着一个重要的角色。后来他又尝试以整个花丛来占满画面,混杂着各种不同颜色的百合,花叶的形态转趋模糊,远观浑然一体,有一种繁花似锦的奔放气势。黎伟明的绘画情绪一如江河直下,兴之所至,少见修饰,在“情”与“理”两者之间,他选择的是以情为重。

《金百合》2019 油画 100x120 cm

《木芙蓉》2021 油画

《木芙蓉》2021 纸本综合材料

接着而来,不安于现状的黎伟明,把视线一转,忽然兴起描绘木芙蓉的念头,而且显现出非常浓厚的兴趣。虽然他并没有放弃对百合的创作,但一股浓烈的激情促使他奋起画笔密集地描绘这种象征着富贵吉祥、挚情坚贞的花朵。古人亦曾将芙蓉与芳草并称,汉诗有云:“涉江采芙蓉,兰泽多芳草。”这一新的实验性的开拓,让黎伟明将脱缰野马般的笔势收紧,转而以使用雕塑刀般的笔触,用厚实而融融落落的色块来堆叠芙蓉的花瓣和绿叶,使花叶的色彩相互渗透;笔势的起伏以及粗细厚薄的变换,让画面产生强烈的节奏感,显现了一种丰满饱和的张力和雍容的贵态。如果说此前的百合描绘以“情”为重,那此时的芙蓉制作则多了几分“理”的驾驭。尤其是他的团扇样的纸本作品,以水彩为主,辅以丙烯及国画颜料来描绘,清灵可喜;虽不作具体的刻画,但那虚松的几笔,已捕捉住芙蓉的神韵和贵态,显见是以“理”驭“情”的成果。这些新作确曾撼动我的心弦,可见他的第三部曲到此时达到了高潮。固然,黎伟明的三部曲并非是割裂的,每个不同的时段不可能截然划分,前后期间的作品或会交叉重叠。但以宏观的角度视之,将其进程归纳为三部曲,以便能更清晰地了解他的艺术。

《木芙蓉》2021 油画

搞艺术一如在跑长途马,要自信,要魄力,更要韧力,而把握方向尤为重要。相信黎伟明的努力和冲劲,以及勇于实验探索的精神,必会不断有新的心得和成果。疫情期间,黎伟明做了一组反映疫情的综合材料作品,颇有创意和气氛,即使能看到的只是图片,但已能令人感动,可见他不停地在实验和尝试。在艺术的探索过程中出现一些小插曲,必然会增长些经验和阅历。因此,行进中的实验是十分可贵的。

(本文作者/钟耕略,旅美艺术家,艺评家,中国油画院特聘艺术家)

(责任编辑/非遗之美)