引用格式:

舒季君等. 中国省域数字经济的空间演化特征及其城乡融合效应[J]. 经济地理,2022,42(8):103—111.

研究内容

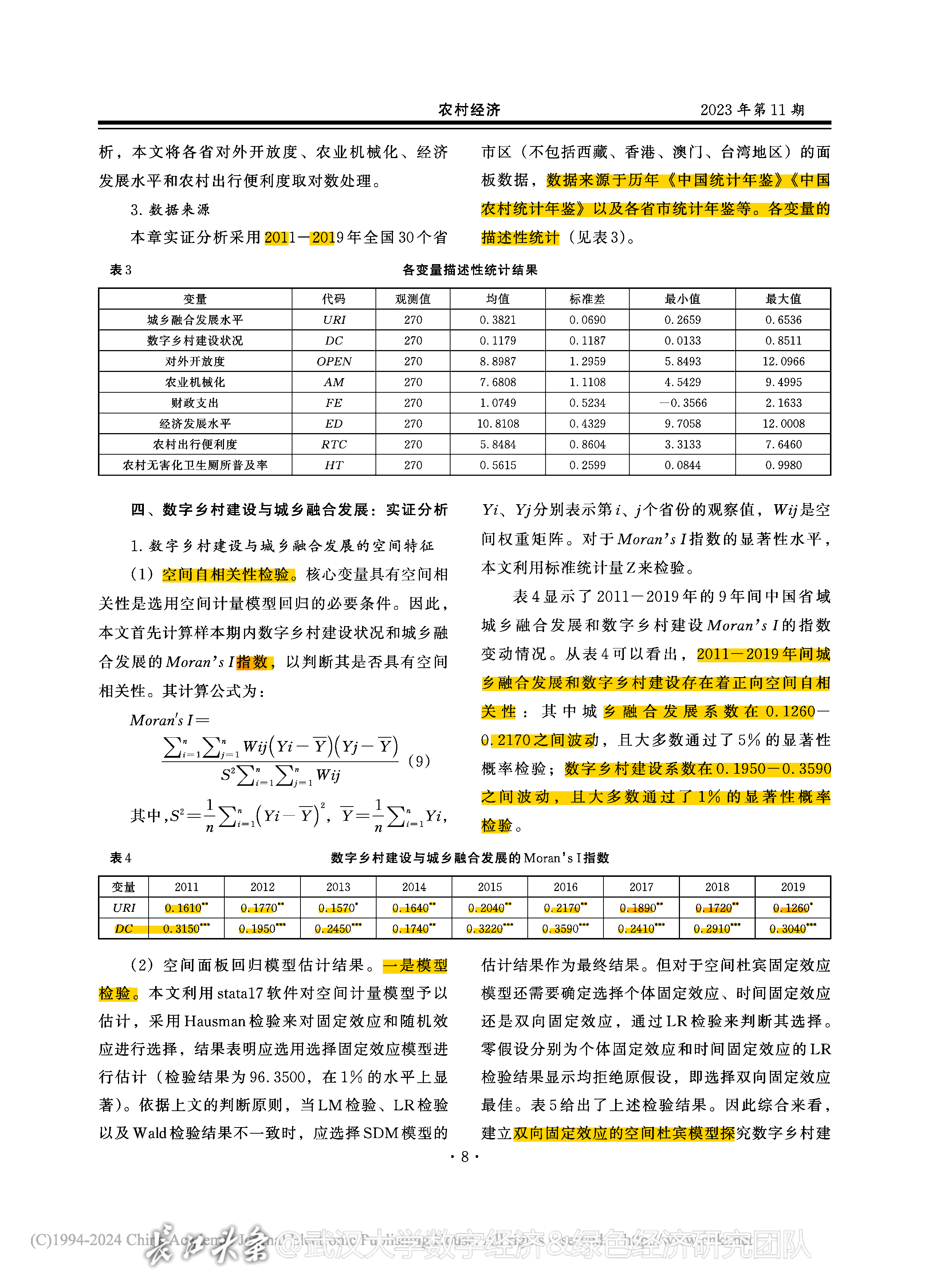

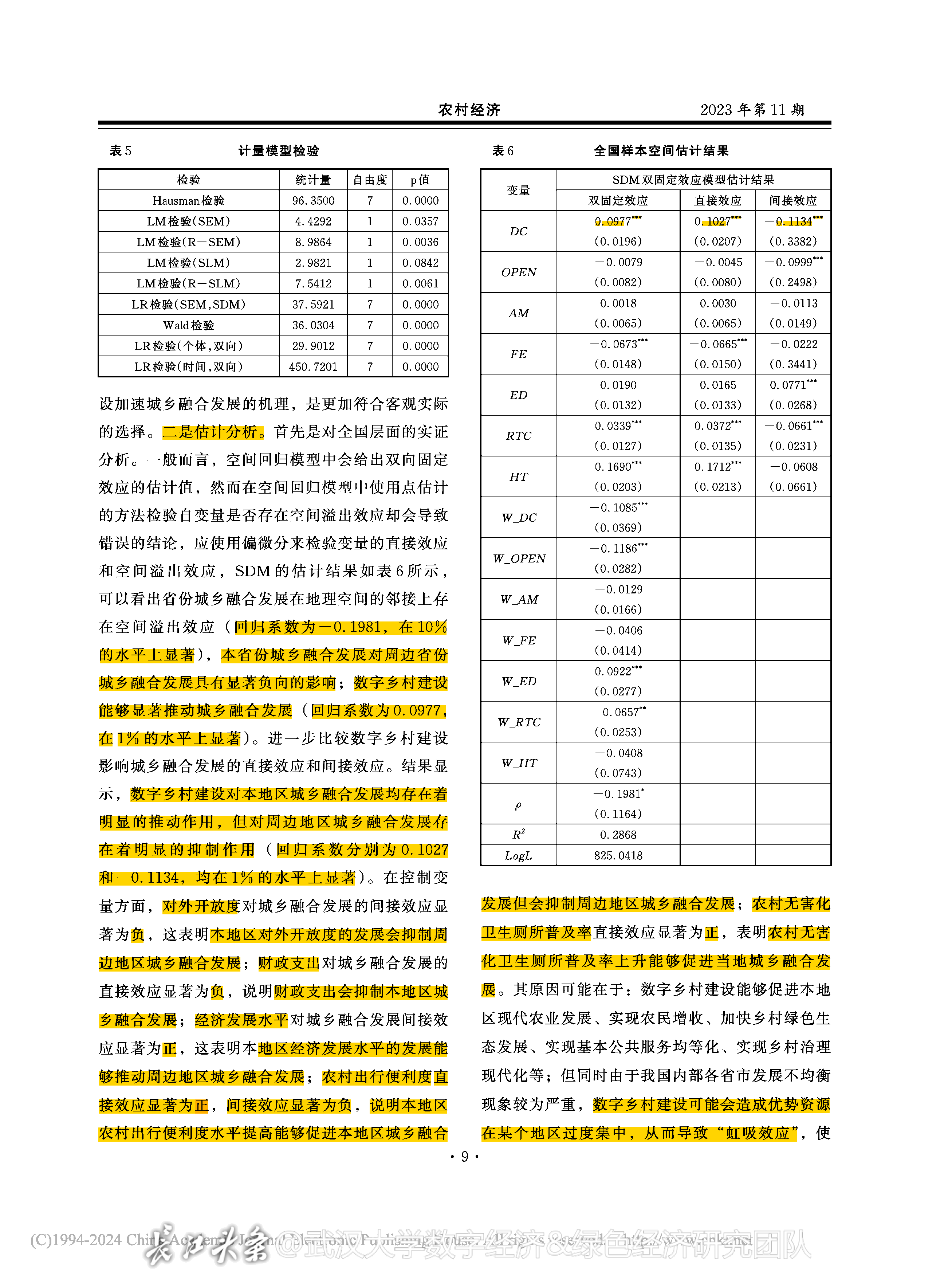

基于中国省域2013—2020年的面板数据,运用基尼系数、泰尔指数及空间相关性分析等方法分析了中国数字经济空间演化特征,并结合空间计量模型探究了数字经济对城乡融合的影响机制。

研究方法

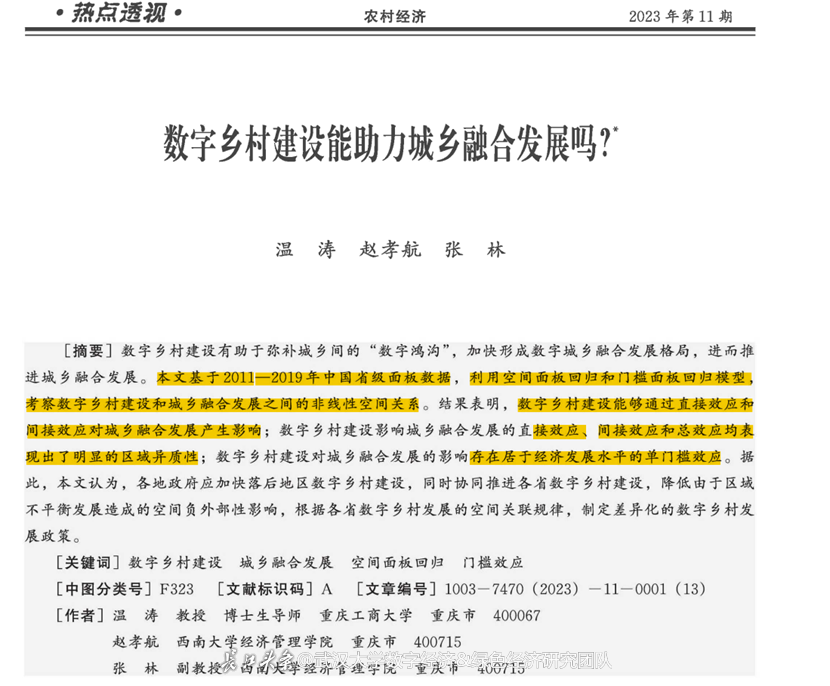

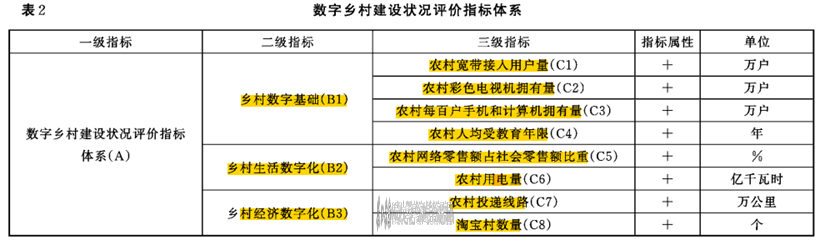

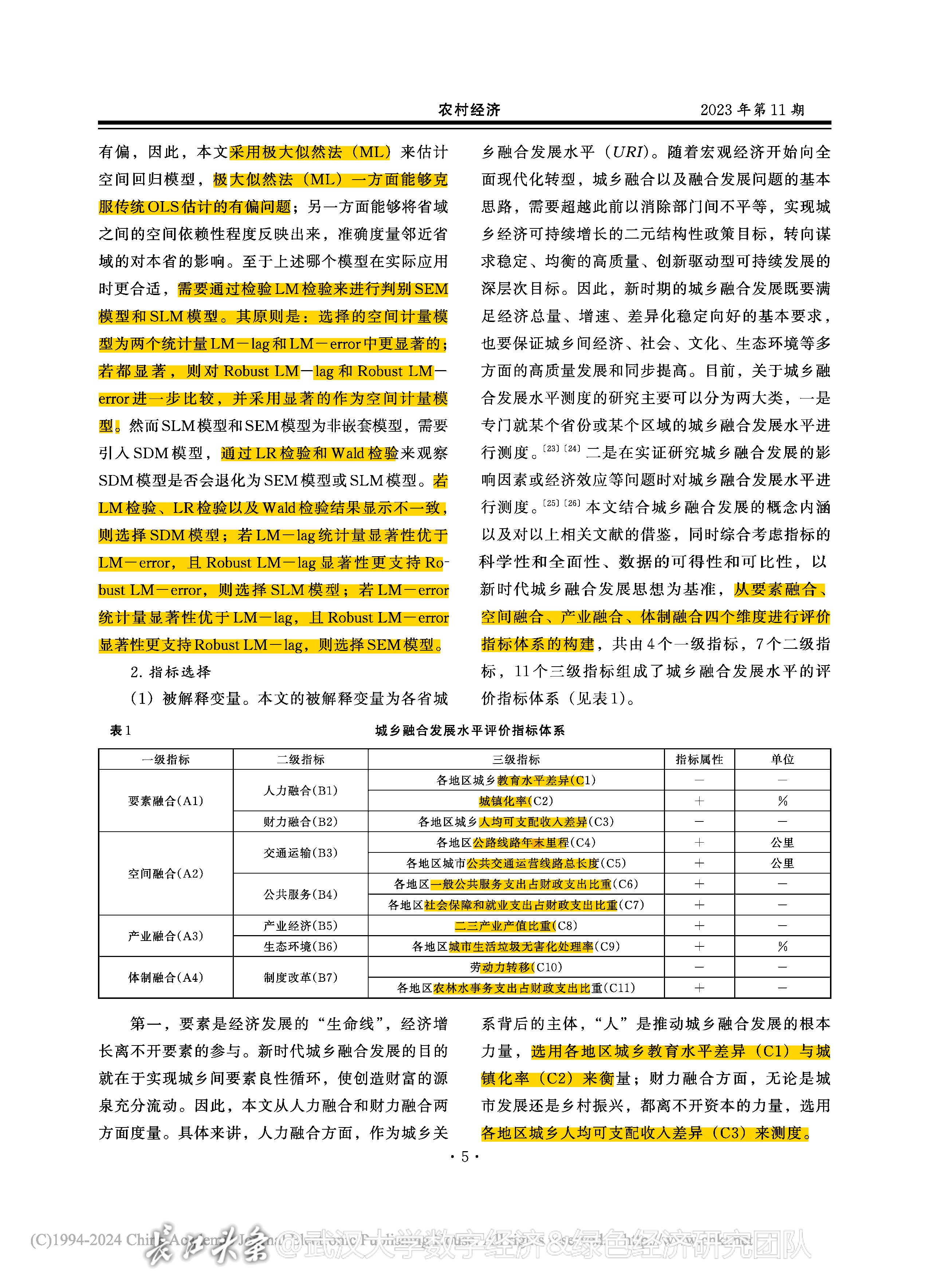

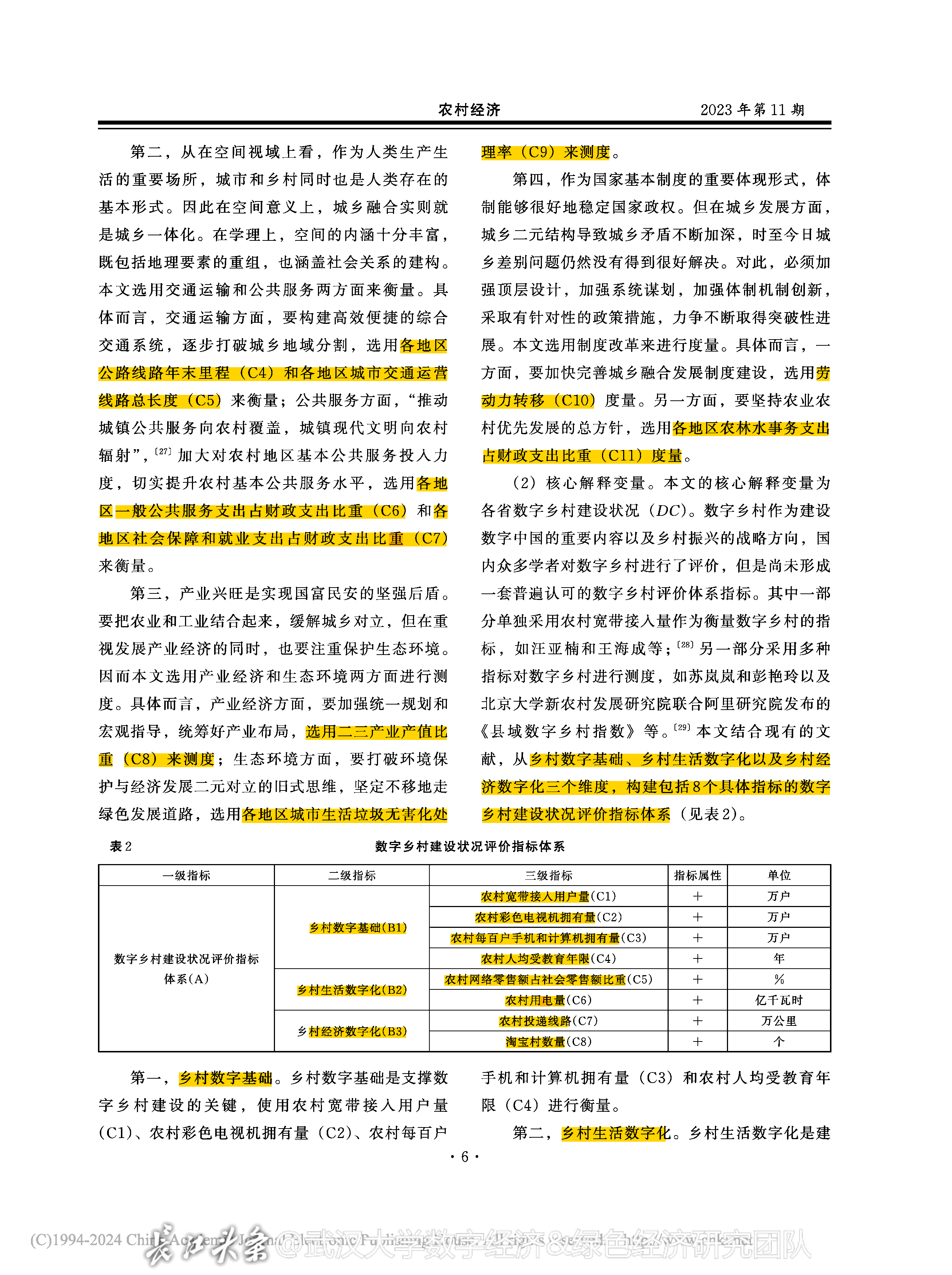

【1】被解释变量:基于数字基础设施、数字产业化、产业数字化、数字创新4个维度测度数字经济发展水平,构建数字经济评价指标体系(见表1)。

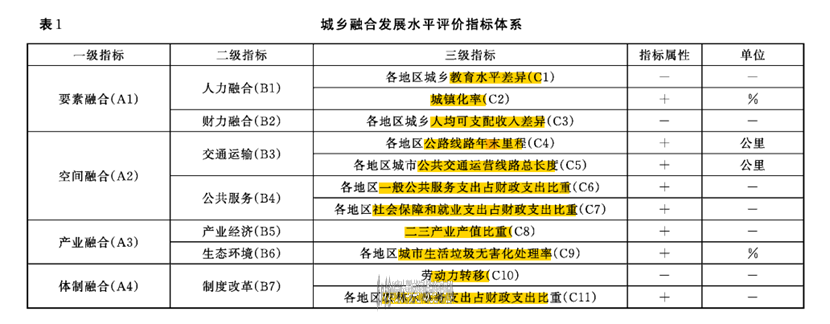

【2】核心解释变量:构建包含人口、空间、经济、社会和生态5要素共19个指标的城乡融合发展测度体系(见表2)。

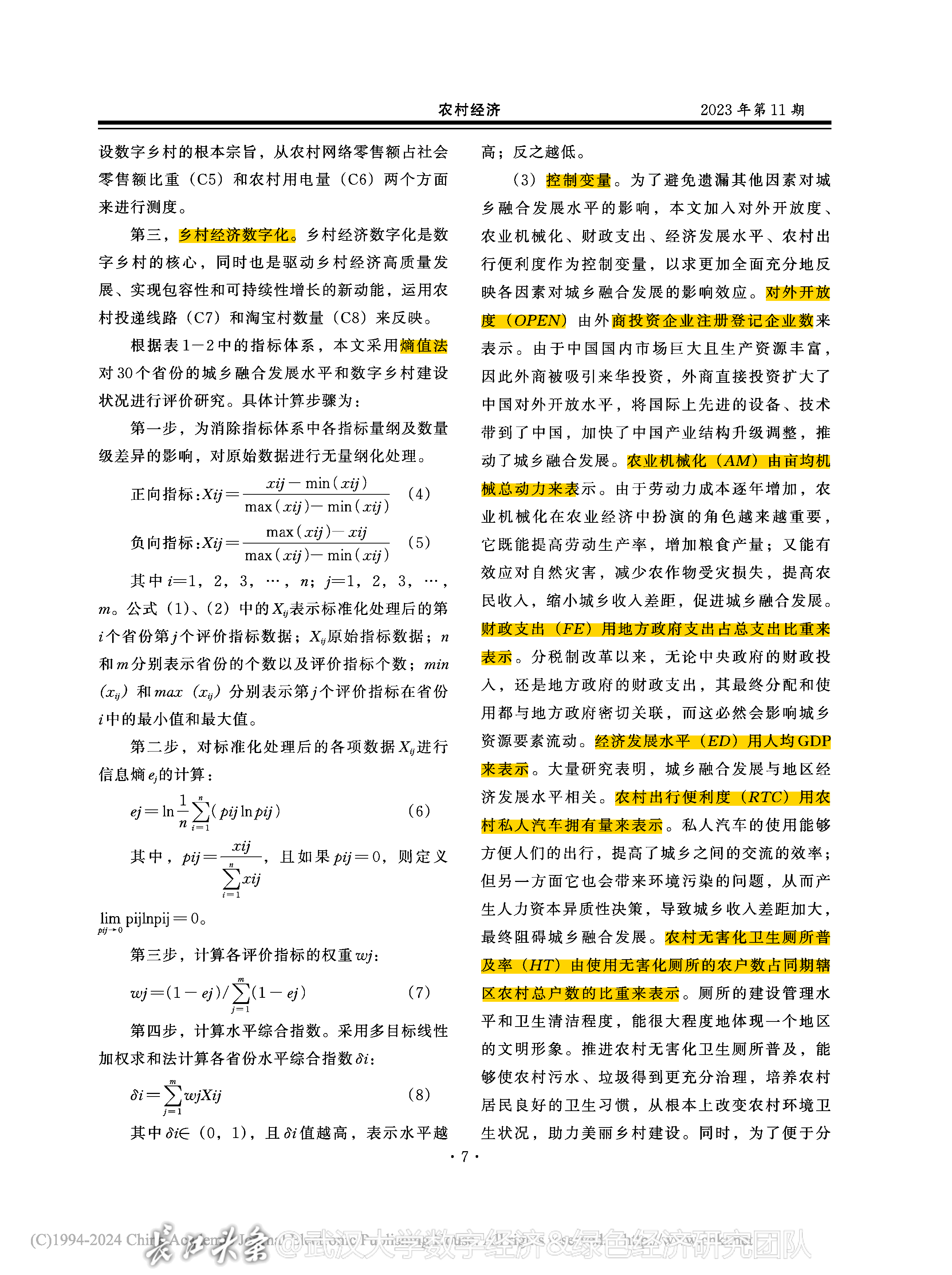

【3】数据来源:数字经济测度指标数据主要来源于2014—2021年《中国统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》以及各省份统计年鉴,其中,数字创新指数以及数字创新专利授权数量指数来源于北京大学企业大数据研究中心。城乡融合水平中的人口、空间、社会等要素指标数据主要来源于2014—2021年《中国农村统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国卫生健康统计年鉴》。此外,其他控制变量数据均来源于统计年鉴,考虑到数据的可获得性,共涉及30个省份,不包括西藏、香港、台湾和澳门。

核心观点

【1】数字经济发展差异明显,但发展差异的趋势逐渐减缓。数字基础设施以及产业数字化水平呈现下降趋势,而数字产业化和数字创新的发展波动较大。

【2】数字经济发展呈现出明显的空间异质性,省域数字经济发展水平呈现出“东—西—中”梯度递减的趋势,高水平区域主要从西北、东北及东南沿海地区不断向中部地区波动延伸,逐渐形成了以西南和东南沿海省域为主的两大核心。数字经济空间集聚特征显著,整体集聚趋势逐渐加大,热点区域主要分布在中部地区,为武汉市以及安徽省,与逐渐向西南地区聚拢的冷点区域接壤,但随时间演进,热点区域不断向东部转移。

【3】数字经济的发展对当地城乡融合水平的提升具有明显的促进作用。分维度而言,数字经济对城乡融合的正向影响是由数字产业化、产业数字化、数字创新的本地效应主导,而数字基础设施未表现出显著效应。

政策建议

【1】因地制宜,着力发展区域特色的数字产业。

【2】政策推动,强化区域数字经济发展统筹。

【3】数字赋能,创新城乡融合发展之路。

原文推荐

声明:相关资源均从网上下载,仅限于学术科研使用,原文版权归原作者和原发刊所有。如有不妥,请联系删除。