引用格式:

周慧,孙革,周加来. 数字经济能够缩小城乡多维差距吗?——资源错配视角[J]. 现代财经(天津财经大学学报),2022,42(1):50—65.

研究内容

基于“虹吸效应”和“数字鸿沟”的典型事实,以资源优化配置的视角,解释数字经济缩小城乡差距的内在机制。,为评估城乡多维差距提供了数据支撑和分析视角,也为探寻数字经济背景下优化要素配置和缩小城乡差距的现实路径提供了政策参考。

文献综述

【1】城乡资源配置与城乡差距方面的研究。要素配置影响城乡发展的观点可以追朔到亚当斯密关于绝对优势的思想,城乡具有不同的绝对优势,进而引发城乡要素流动与专业化分工。马克思在批判地继承了亚当斯密分工理论的基础上,指出要素流动,特别是劳动力的流动,是产生城乡分离的根源,而分工带来的技术进步与生产扩大,又孕育出新的城乡关系和发展格局。美国经济学家刘易斯的二元经济理论认为,劳动力的乡城转移打破了农业剩余劳动力边际生产率为零的状态,实现了要素的优化配置,这一过程将一直持续到农业与工业边际生产力相同为止。

近年来,对我国当前要素配置与城乡差距之间关系的研究主要集中在四个方面:

一是城乡劳动力配置方面。城乡劳动力配置的相关文献大多聚焦于农村剩余劳动力的乡—城转移,在“乡→城”单一路径下,探讨了农业剩余劳动力转移对经济增长、城镇化、城乡收入、城乡消费等方面的作用。

二是城乡土地资源配置方面。土地是城乡利益格局的交汇点,低廉的土地成本为城市发展提供支持,但非对称的市场收益带来农地配置的低效率以及农民利益的侵蚀。

三是生态资源配置方面。一方面由于传统观念中环境的公共产品属性以及二元体制和发展的经济导向等原因,另一方面由于农村土地成本相对较低、环境规制强度相对宽松、应对能力相对不足等原因,导致污染密集型企业逐步向乡村渗透,造成了污染的城—乡转移,农村生态环境问题凸显,这已成为固化城乡失衡的新因素。

四是城乡资本配置方面。在要素回流和资本独大的现实逻辑下,以资本下乡为载体的城乡要素互动效果具有不确定性。

【2】数字经济与城乡差距方面的研究。

一种观点认为数字经济缩小城乡差距。现有研究从微观与宏观两个层面进行了分析:微观层面主要从个体收入、促进就业、促进创业三个角度出发;宏观层面,随着互联网技术的发展,规模经济、范围经济及长尾效应将会发挥信息匹配作用,形成平台经济、共享经济等新经济形态,促进区域经济高质量发展。

另一种观点认为数字经济水平会扩大城乡收入差距。目前,城市对乡村要素资源仍具有较强的“虹吸效应”,城乡之间存在一定程度的“数字鸿沟”,信息的可接入性、信息利用的意识水平、收入与信息基础设施差距是形成城乡“数字鸿沟”的主要原因。

【3】综上所述,现有文献多是针对单一要素的城乡配置特征以及形成原因进行问题导入式分析,且多集中于单一要素对城乡收入的影响。数字经济作为创新要素和驱动引擎,对于其优化要素配置的作用机制研究不足,将数字经济、要素配置与城乡差距纳入一个统一分析框架的研究更较为鲜见。

边际贡献

【1】构建城乡多维差距评价体系,较为全面客观地对城乡差距进行测度。

【2】将数字经济与优化要素配置纳入到城乡差距问题分析框架,一定程度上弥补了现有文献的不足。

【3】对不同区域进行了检验,从而揭示了不同虹吸模式与鸿沟水平下,数字经济弥补城乡差距的效果以及优化路径。

研究方法

【1】解释变量:数字经济。参照葛和平和吴福象(2021)、刘军等(2020)与中国信息通信院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书(2019年)》,从产业数字化与数字产业化两个方面构建指标体系,并对数字经济发展水平进行测度。首先采用极差法对各指标进行量纲归一化处理,再作平移处理,最后采用熵值法对平移后的数据进行客观赋权并计算综合得分。

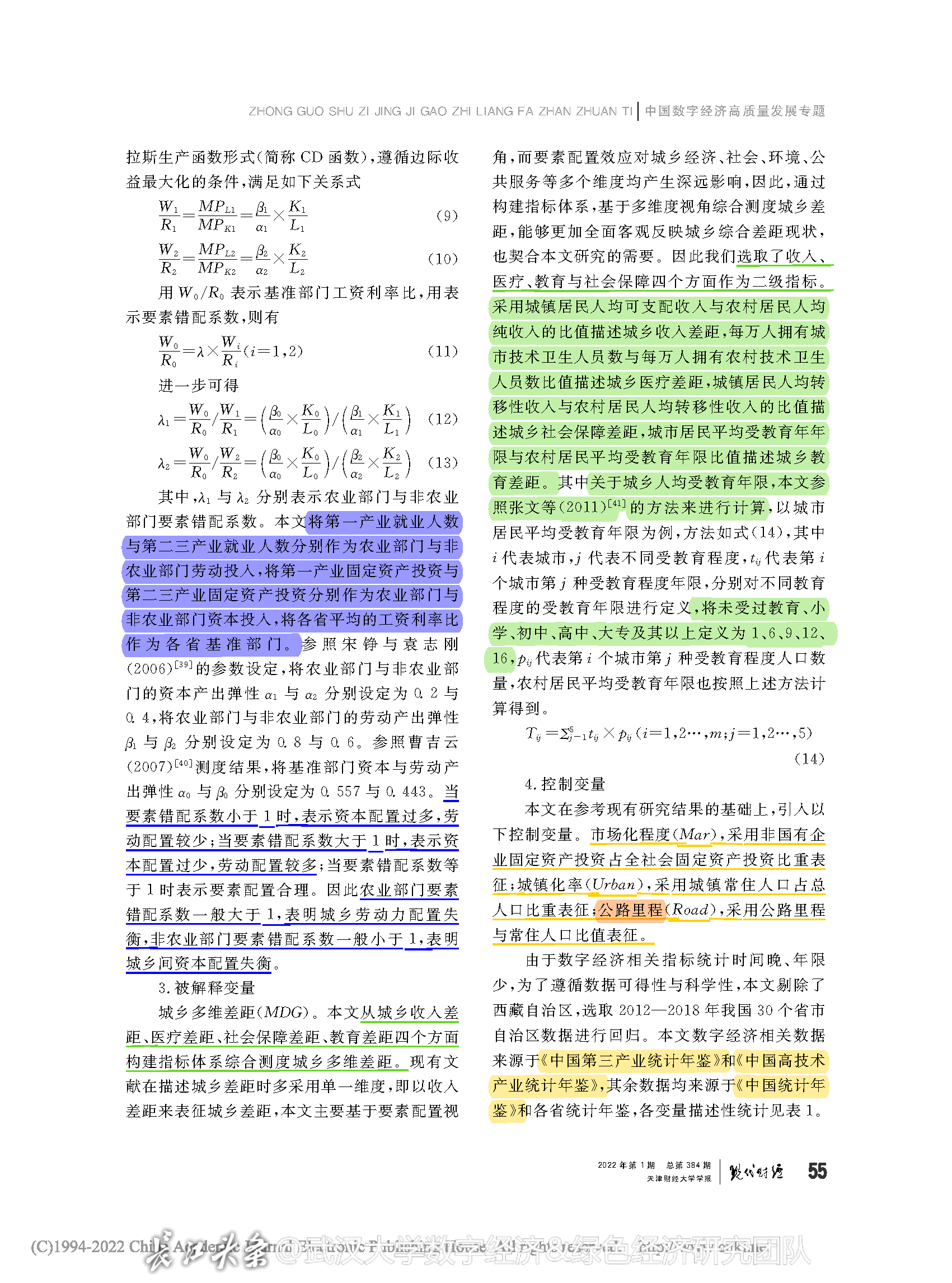

【2】机制变量:城乡要素错配系数。借鉴曹玉书与楼东玮(2012)的方法,用非农业部门要素错配系数(SEM)与农业部门要素错配系数(AEM)衡量城乡要素错配程度。将第一产业就业人数与第二三产业就业人数分别作为农业部门与非农业部门劳动投入,将第一产业固定资产投资与第二三产业固定资产投资分别作为农业部门与非农业部门资本投入,将各省平均的工资利率比作为各省基准部门。 当要素错配系数小于1时,表示资本配置过多,劳动配置较少;当要素错配系数大于1时,表示资本配置过少,劳动配置较多。农业部门要素错配系数一般大于1,非农业部门要素错配系数一般小于1。

【3】被解释变量:城乡多维差距。选取收入、医疗、教育与社会保障四个方面作为二级指标,构建指标体系综合测度城乡多维差距。采用城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入的比值描述城乡收入差距,每万人拥有城市技术卫生人员数与每万人拥有农村技术卫生人员数比值描述城乡医疗差距,城镇居民人均转移性收入与农村居民人均转移性收入的比值描述城乡社会保障差距,城市居民平均受教育年年限与农村居民平均受教育年限比值描述城乡教育差距。关于城乡人均受教育年限,参照张文等(2011)的方法来进行计算,将未受过教育、小学、初中、高中、大专及其以上定义为1、6、9、12、16。

【4】控制变量。市场化程度,采用非国有企业固定资产投资占全社会固定资产投资比重表征;城镇化率,采用城镇常住人口占总人口比重表征;人均公路里程,采用公路里程与常住人口比值表征。

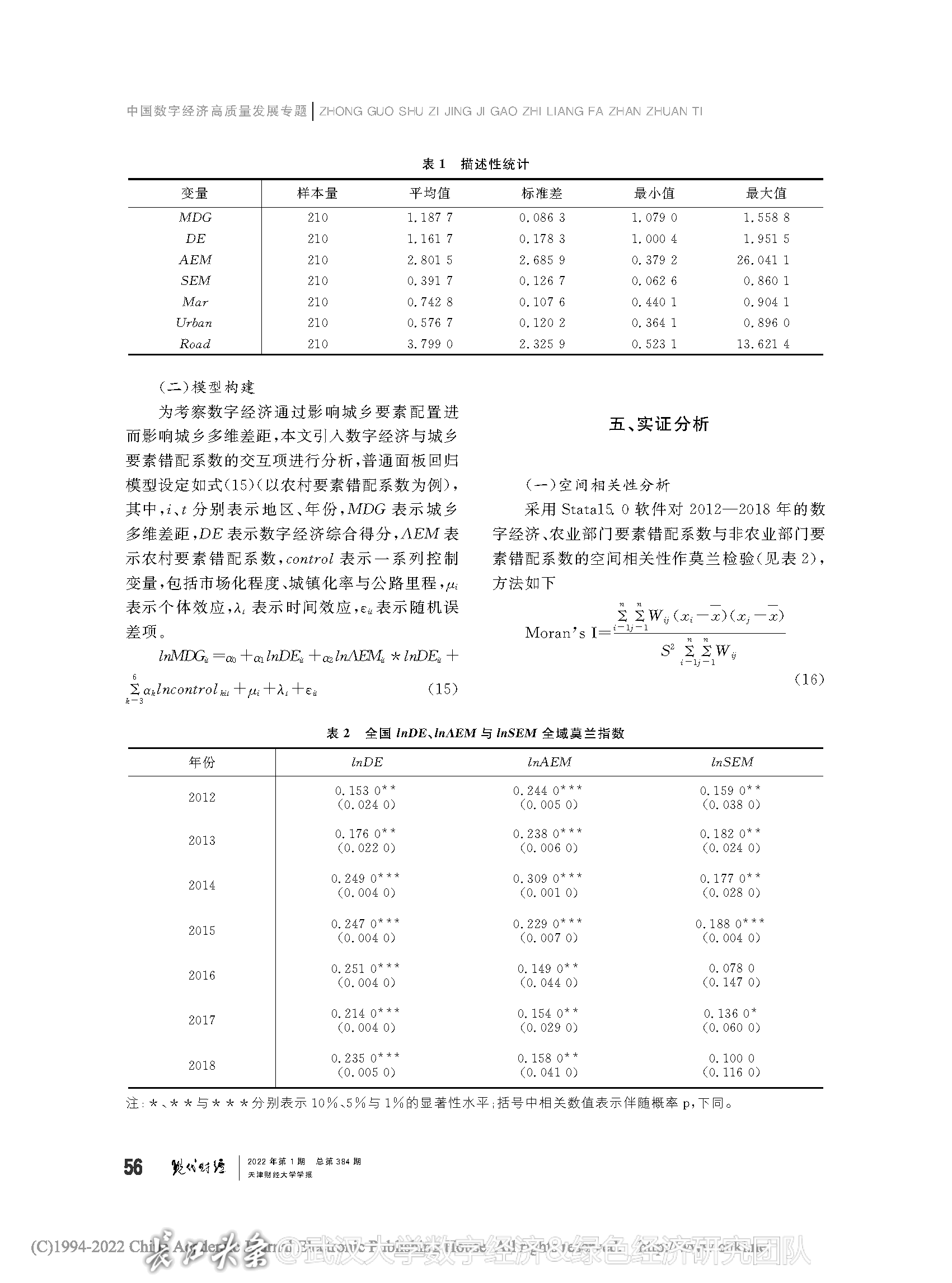

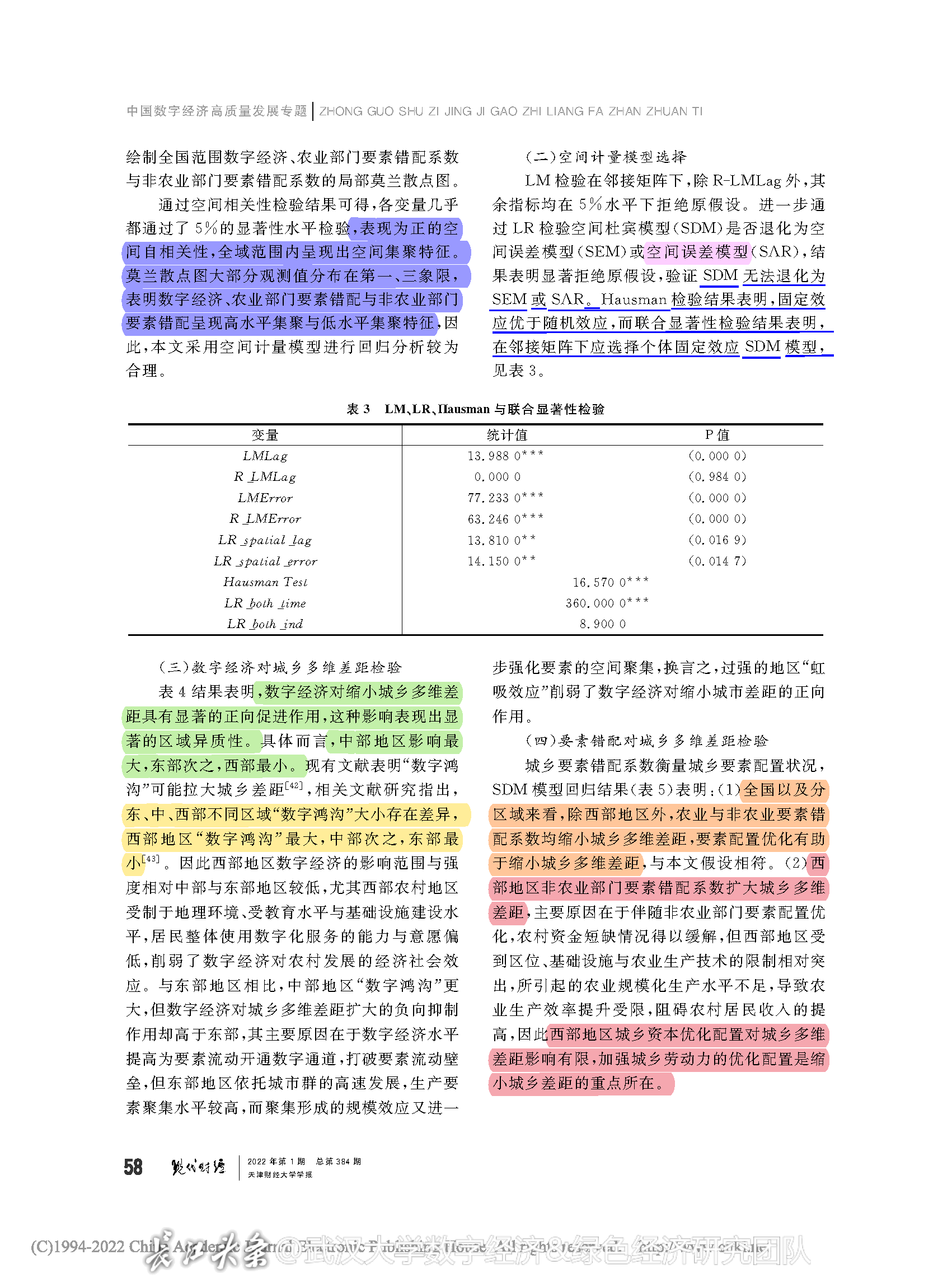

【5】空间相关性分析。利用局部莫兰指数对特定区域以及周围区域之间的空间差异进行分析;通过LR检验空间杜宾模型(SDM)是否退化为空间误差模型(SEM)或空间滞后模型(SAR)。采用空间偏微分法将空间溢出总效应分解为直接效应与间接效应。

【6】数据来源。剔除了港、澳、台及西藏自治区,选取2012—2018年我国30个省份数据进行回归。数字经济相关数据来源于《中国第三产业统计年鉴》和《中国高技术产业统计年鉴》,其余数据均来源于《中国统计年鉴》和各省统计年鉴。

核心观点

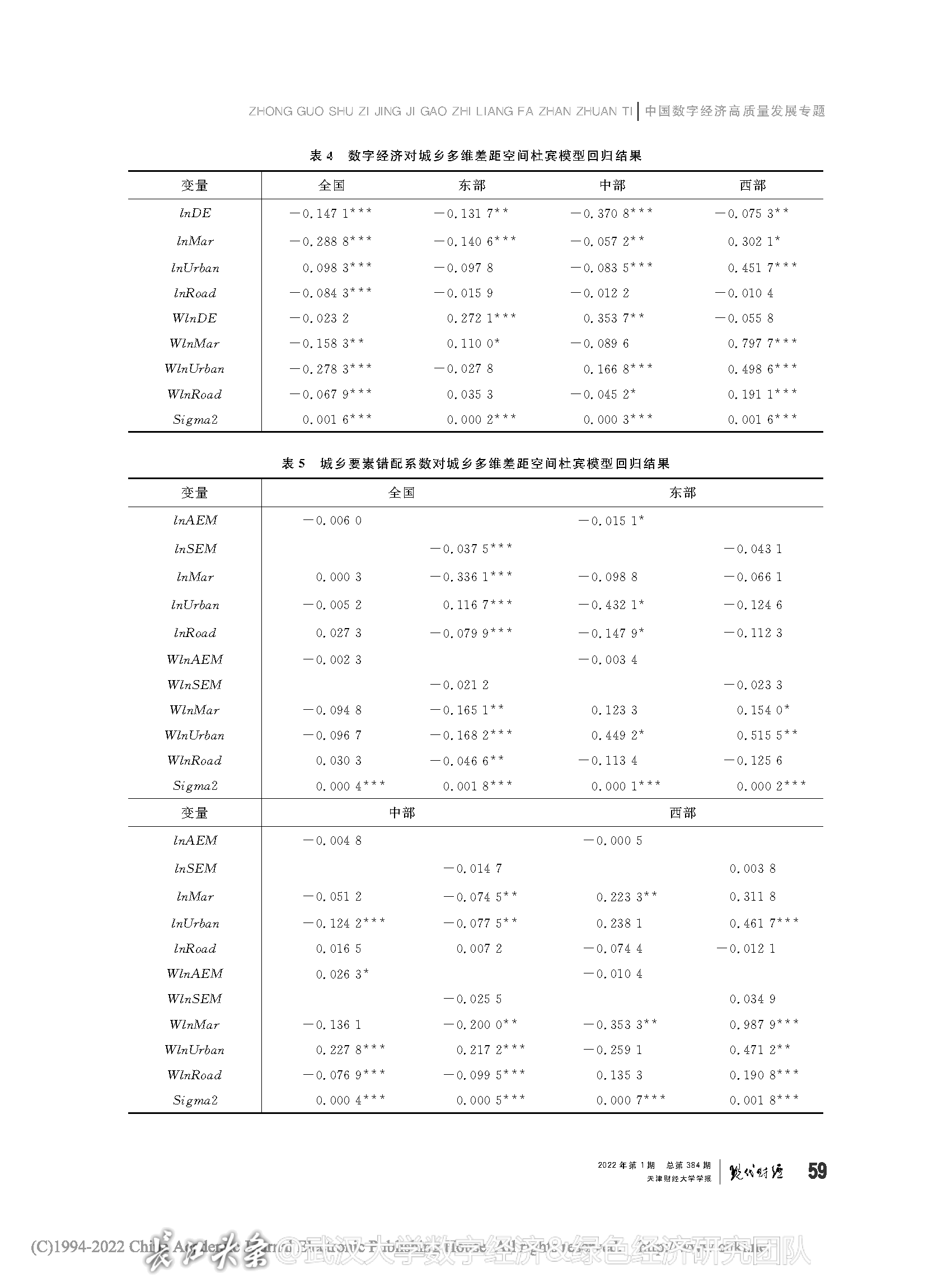

【1】数字经济对缩小城乡多维差距具有显著的正向促进作用,其中,对中部地区的影响最大,东部地区次之,西部地区较低。

【2】数字经济通过打破要素流动壁垒,改善要素错配,缩小城乡多维差距,但过强的“虹吸效应”与过大的“数字鸿沟”会削弱数字经济的影响。

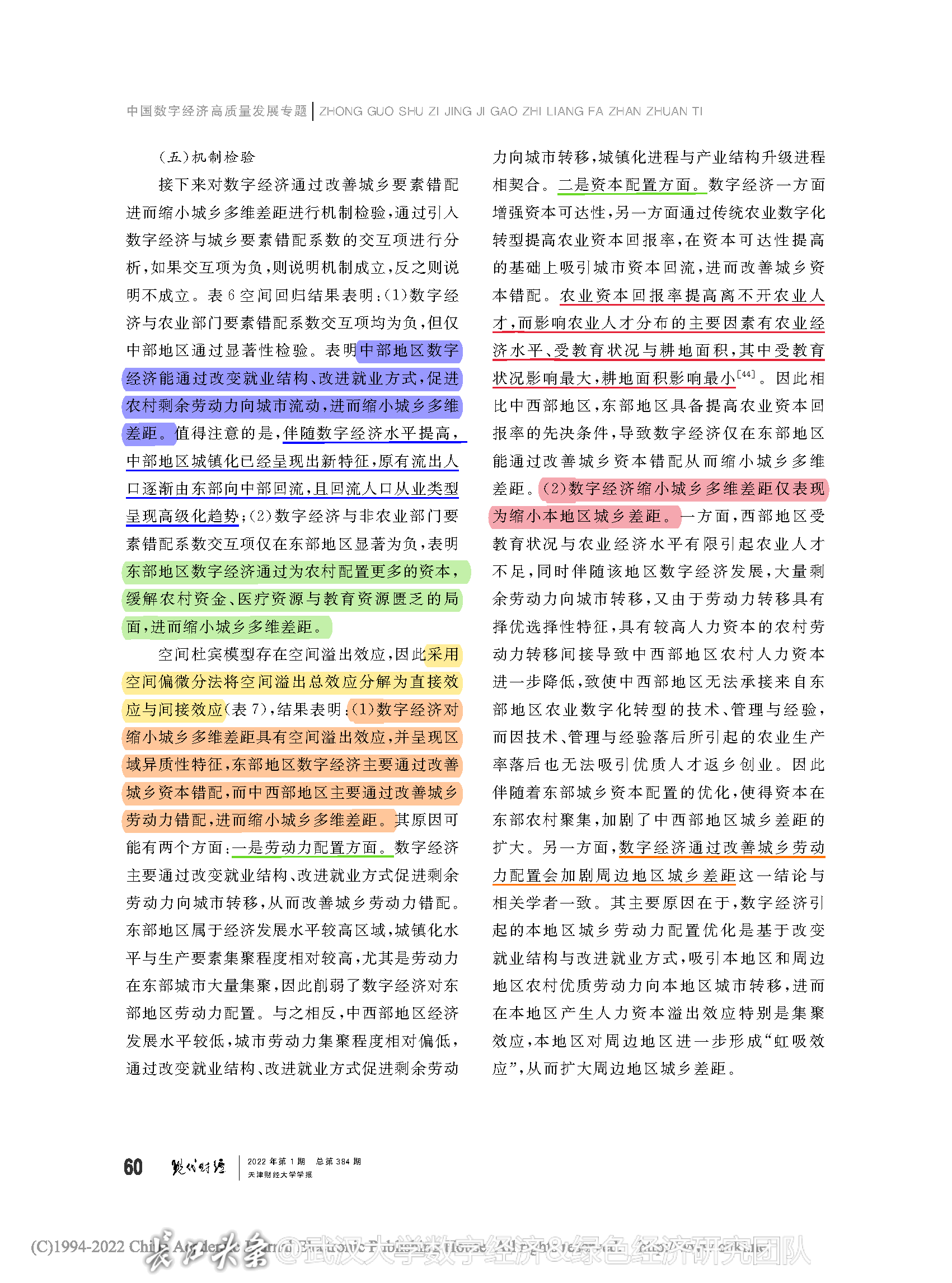

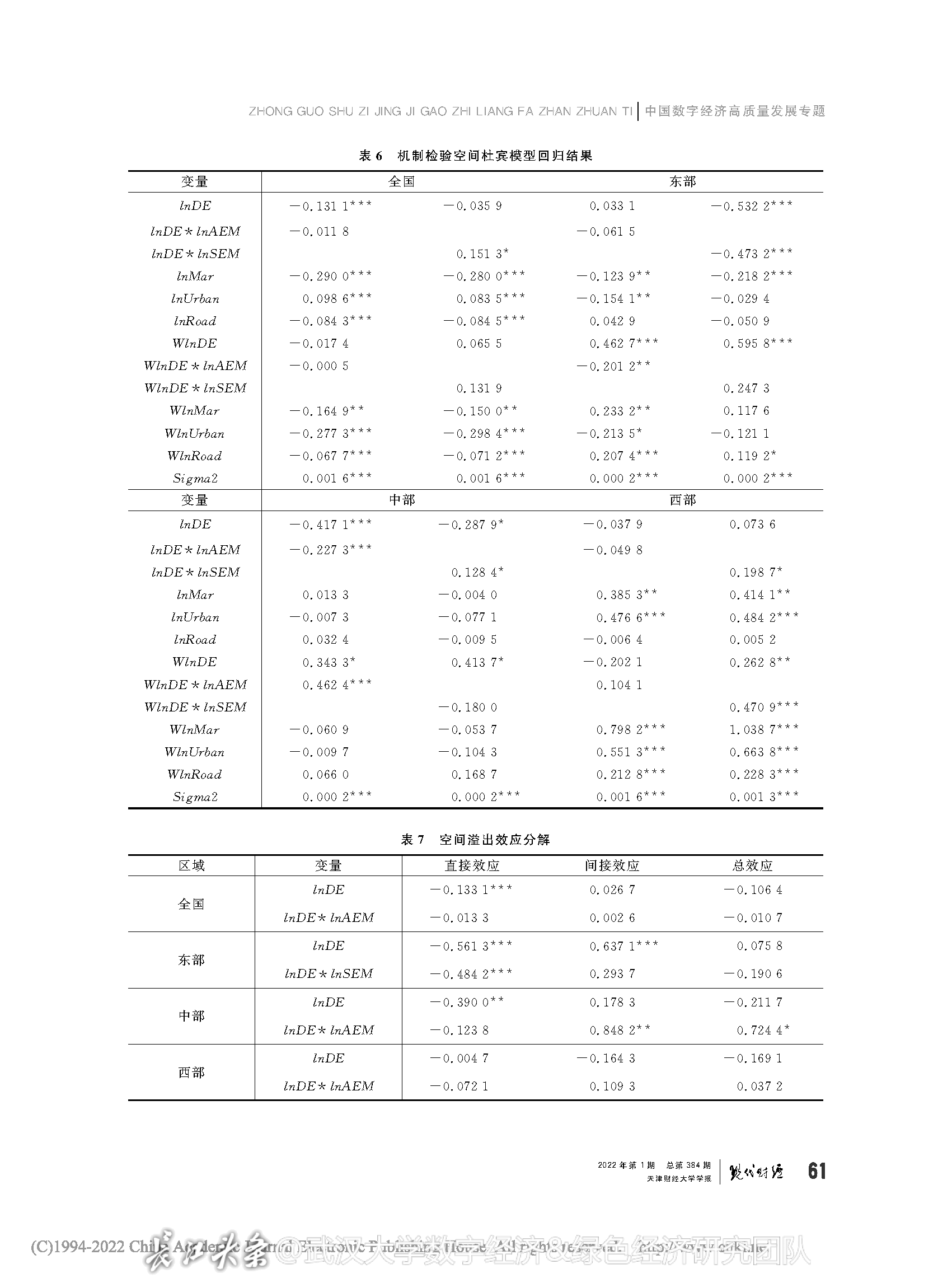

【3】数字经济能够改善要素错配,提高要素配置效率,但作用机制与影响效果存在明显区域差异。欠发达地区,数字经济缩小城乡多维差距的关键点在城市,通过改进就业方式、改善就业结构,加快人口城镇化进程。发达地区,数字经济缩小城乡多维差距的关键点在农村,改善农村资本短缺是解决城乡多维差距的主要途径。

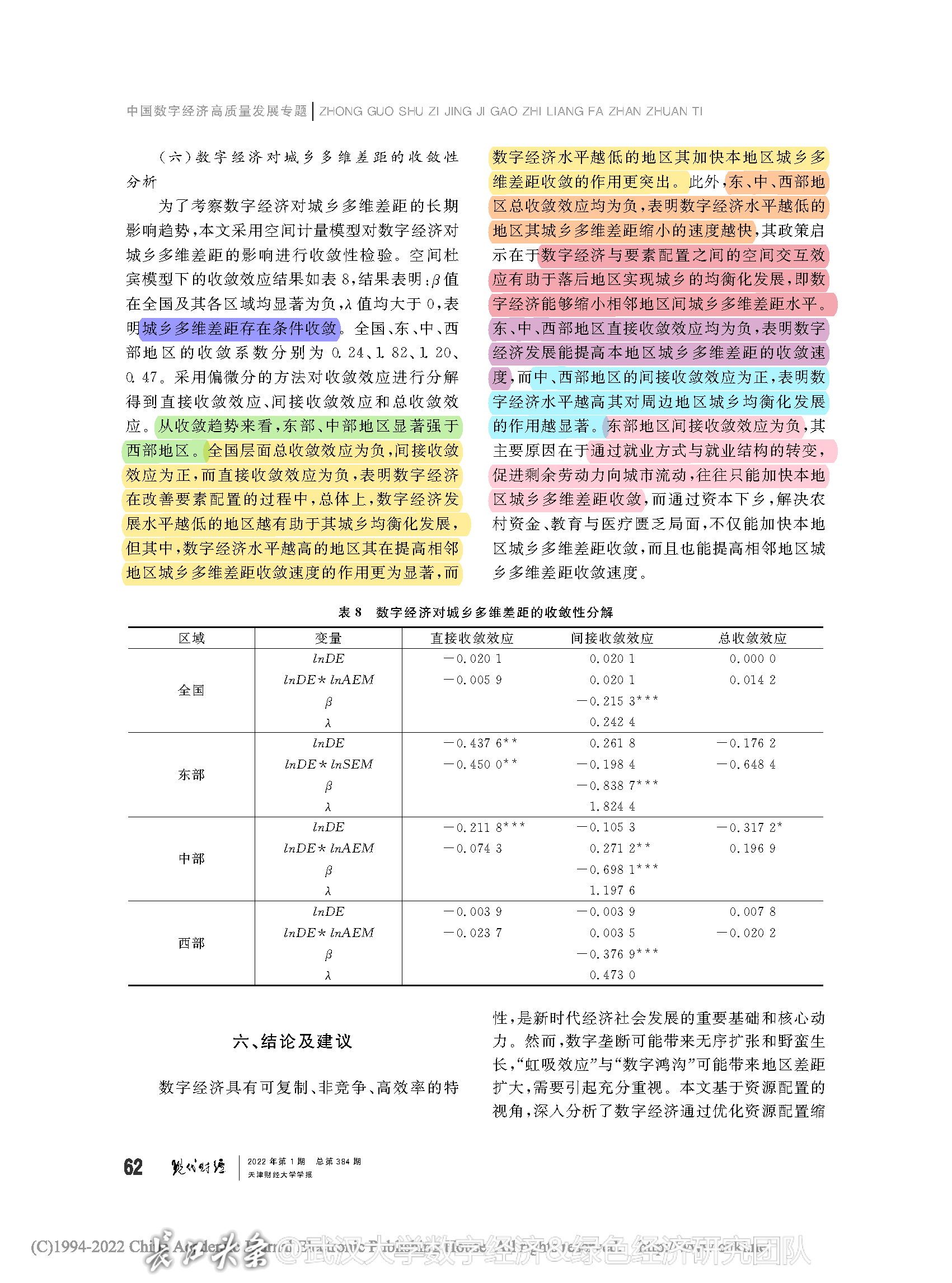

【4】数字经济与要素配置之间的空间交互效应有助于落后地区实现城乡的均衡化发展,东、中、西部地区总收敛效应均为负,表明数字经济水平越低的地区其城乡多维差距缩小的速度越快,换言之,落后地区具有“追赶效应”。而中、西部地区的间接收敛效应为正,东部地区间接收敛效应为负,表明经济水平较低的区域,数字经济发展其对周边地区城乡均衡化发展的作用显著。而经济水平较高的区域,往往只能加快本地区城乡差距的收敛。

政策建议

【1】厚植乡村“数字土壤”。一是构建城乡一体化的大数据中心、城乡互联网基础设施和体系、重构城乡一体化公共卫生事件网络应急响应平台。。二是引导数字经济逆向渗透,促进城乡一体化发展。三是探索农业发展新模式,打破传统农产品产销路径,打造具有地方特色的农产品形象品牌,通过电商销售平台扩大农产品资讯传播。四是缩小城乡“数字鸿沟”,充分发挥数字经济优化资源配置的作用。

【2】弱化城市“虹吸效应”。一是加快推进乡村基础设施建设。二是优化乡村营商环境。三是提升乡村公共服务供给水平。

【3】遵循“市场主导+政府引导”的原则,优化城乡要素配置。释放数字经济动能,重构城乡要素互动秩序,立足城乡融合发展的科学理念,深入探索数字经济驱动下的农村内生发展路径。结合不同区域发展实际,制定推进策略,有针对性、分层次、分阶段推进数字经济发展和要素市场化改革。

原文推荐

声明:相关资源均从网上下载,原文版权归原作者和原发刊所有,仅限于学术科研使用。如有不妥,请联系删除。